我與馬季的初識

艱苦的年月饑飽勞碌使我犯了嚴重的胃病,後因身體不好,被調到首鋼動力廠工會當廣播員,工作輕鬆了,也有寫作的時間了。到了1978年相聲已經有些復興,一些新的相聲出來,再一次激起我寫相聲的熱情。那年首鋼有個愛說相聲的叫史志堅,他找到我,說北京市要舉辦相聲大賽,希望我出山幫他寫一段相聲參加比賽。我沒有猶豫,就給他寫了一段三人相聲,名字叫《三廂情願》,沒想到這段相聲在北京市業餘相聲匯演中效果很好。大家知道又是我寫的,很多人想起了我,說廉春明又開始寫相聲了。

有了這次效果,我興趣大發,在很短的時間內,利用在廣播室工作的機會,一下子寫了12段相聲。有一天我遇見張庭萱(軍樂團說相聲的),張庭萱對我說:「馬季打聽你呢,問你現在幹什麼呢。」我說:「我正好有幾段相聲想讓馬老師看看。」隨後我們就一起去馬老師家看望他。馬季那時住在西便門那邊1號樓裡。我給馬老師帶去了我新寫的12段相聲。見面後,馬季老師鼓勵我不要停筆,好好寫相聲。

有一天,我正在動力廠工會組織籃球賽,工會幹部王世森氣喘吁吁地跑步來找我,說有我電話,我問是誰來的電話。可能是王世森第一次能和一位受人尊敬的藝術家對話,顯得非常激動,嘴竟然囁嚅半天才說出是馬季。作為一個普通工人有馬季親自來電話找,非同小可。王世森的激動合乎情理,其實我自己也感到光榮。

馬季老師一直看好我,並對我有所偏愛。那時我還在首鋼當工人。馬季老師一共找了我三次。第一次就是王世森接的那個電話。原來他找我沒什麼事(他是全國政協委員,在開政協會議,住在西苑賓館),馬季老師見到我以後東聊西侃,開始說了一些鮮為人知的事情,對社會流傳的謠言做了解釋和糾正。他再一次鼓勵我要好好寫相聲,並肯定了我的成績。他說我寫的相聲很新穎,因為不懂相聲,所以不受傳統相聲約束。比如,《約會》這個段子只寫了兩次約會就把這段相聲完成了。要按照傳統相聲的結構來講,這個中間斷了氣。可是好就好在我沒有寫中間這人是怎麼轉變的。要是按傳統那麼寫,這段相聲反倒折腰了。馬季老師先是肯定了我好的一面,但是馬老師又指出,一個相聲作者不懂傳統相聲是不行的,他勸我今後要好好學習傳統相聲。只有打好傳統相聲的基礎,以後才會有更大的發展。他說他會送我「四大本」,讓我好好看看這「四大本」。這「四大本」是什麼呢?原來,廣播說唱團在「文化大革命」之前,根據侯寶林、劉寶瑞、郭啟儒、郭全保等老先生的口述,記錄下來的傳統相聲,並通過謄寫,彙集了四大本傳統相聲段子,在廣播說唱團內部稱為「四大本」。

第二次,馬季老師又打電話讓我到他家去,那時正是對越自衛反擊戰,馬老師有個想法,問我能不能幫助他把這段相聲寫出來。我問什麼時候要,馬老師說三天。三天寫一段相聲,不是不可以,但這不是自己想要寫的,要把馬老師想要寫的相聲由自己來寫,實在是有些困難,難的是沒有馬季老師那麼高的水平。可既然老師說出來了,又不能拒絕,回去用了三天,把馬老師要的段子寫出來。馬老師看了看沒說好也沒說不好,說他還有一個想法沒時間寫,請我幫忙再給寫一個。我不敢怠慢,按著要求,三天時間又寫了一段交給馬老師。過了一段時間,馬季老師第三次打電話給我叫我去家裡玩。那天,馬季老師和我聊了好長時間,都是有關相聲作品的事,時間很晚了,我怕沒有地鐵了,站起來告辭。馬季老師說:「你先別走,我想和你說件事。」我還以為又要我寫相聲段子呢。結果,大出我所料。馬老師說:「我想把你調到我們團來,你看行嗎?」我一聽嚇一跳,因為我認為中國廣播說唱團,有侯寶林、馬季這樣大師級的相聲演員,是中國相聲的最高學府,我才疏學淺,怎麼能擔當此任呀?心裡著實有些膽怯,當時就婉言拒絕了。另外,還有一個原因,那就是自己從專業下來,深知進專業的苦頭。那時專業團體很受限制,還不如業餘自由。再說我愛人也反對我再幹這個。於是我就說:「我給您介紹一個人吧,這個人名叫許多。許多老師原來在建築文工團,後來到了海政文工團。許多老師寫過許多膾炙人口的曲藝作品,是個有名望的曲藝作家。」馬季老師說:「許多我認識,他歲數大了,我就要你。」我聽罷真是受寵若驚。馬季又說:「一個相聲演員要說好相聲,首先要有好段子。拿我自己來講,出一段好相聲一般要三四年。而你一年就能寫出三四段好相聲,實在不得了!」

後來聽馬季老師的弟弟馬樹明說才知道,我拿來的那12段相聲交到馬季老師手裡後(這12段相聲包括馬季老師說的《約會》、趙振鐸老師說的《指媽為馬》以及《三廂情願》《狂人症》等),被馬季老師家裡人包括到馬季家去的相聲同行,互相傳看,他們邊看邊笑,忍俊不禁。馬季老師對我大大讚賞,並預言我將來一定能出名。果然,後來馬季和唐傑忠說的《約會》,效果極佳,並且這個相聲參加了中央電視台和中央廣播電台舉辦的道德、婚姻專場,並在1979年獲得新中國成立30週年湖南省群眾文藝作品一等獎。這個段子說響了之後,被許多演員使用。《指媽為馬》獲得文化部曲藝作品三等獎後被電影《笑》選用。《三廂情願》被中央台採用,並發表在《天津演唱》上。這段相聲因為演出效果好,在全國有較大影響,許多相聲演員都說過。所以,馬季老師想把我調到自己身邊來,不是心血來潮,而是通過長期的觀察,包括之前兩次讓我幫助寫段子,這實際都是對我的考驗。

好事也難辦

馬季老師的邀請對一般人來講應當是天大的喜事,可對我來講是個難事。為什麼呢?主要是我愛人反對。這邊是馬季老師打定主意要我,可那邊我一直猶豫不決。這個猶豫有很多原因,最主要的是那時的經濟情況。當時的微薄收入對一般家庭來講,差幾塊錢就是大事。這對於現在的年輕人來說,可能都聽不懂。我對馬季說:「馬老師我不能去,我去了收入就減少了,我在首鋼是三級工,掙48塊錢,另外首鋼有9塊錢獎金,比一般單位多三四塊錢,如果去了廣播說唱團,我還要花好幾塊錢買一張月票。」馬季說:「我們這裡雖然沒有獎金,但是有各種補助,算起來不會比在首鋼掙得少。」

以前我在文藝團體,我愛人身體也不好,還帶著兒子。我經常隨隊演出,家裡有什麼事我都幫不了,妻子確實吃了不少苦頭。好容易盼著我從戰友文工團下來,有了穩定的工作,這次再走不等於重吃二茬苦,再受兩遍罪嘛!馬季老師知道我難在這裡說:「好吧,哪天我上你家去勸你愛人。」我愛人一聽說馬季要上家來,再也不好意思阻攔,就說別讓馬老師來了你去吧。

我愛人同意了,還有一關呢,這一關非常關鍵,那就是我們廠領導不願讓我走。為這件事我專門去了一趟廠長鍾德貴的家。提起老廠長鍾德貴,在首鋼可算是一位模範廠長,老工人出身,在動力廠多年,對首鋼的管道瞭如指掌。頭上的管道奔哪兒去的,地底下的管道往哪兒走的,他都一清二楚,外號「活地圖」。他工作樸實,身先士卒。有一次我去找他,他光著膀子和工人一起拉電纜,愣沒看出來。據說他的師傅馬大炮馬廠長更傳奇,愛喝酒,酒量大。兩個人喝酒沒有菜,一瓶二鍋頭分兩大碗,中間放一個花生豆,喝一口拿起豆來用鼻子聞聞,最後乾杯的時候把花生豆掰開,一人一半放嘴裡吃嘍!鍾德貴繼承了他師傅的老作風、老傳統,愛廠如家。我告訴他馬季要調我上廣播說唱團去。老廠長說:「別介呀!首鋼不是挺好的嗎?我看你還是別走了,你上那兒幹什麼去呀?」我跟老廠長關係不錯,把自己無法回絕馬季的理由告訴了老廠長。老廠長一看留不住我了,就拿出最後的殺手鑭說:「你讓馬季拿一個人跟你對調吧!」我一聽就傻眼了,因為廣播說唱團除了說相聲的就是唱大鼓的,怎麼和一個工人對調呀?這簡直就是為難人。

馬季老師倒是胸有成竹,他說:「你別管了,到時我有辦法。」他告訴我當年他調唐傑忠的時候,廣州軍區就不同意,後來他直接給總參謀長羅瑞卿大將打電話,羅瑞卿最後給了一個批示,最終還是把唐傑忠從廣州調到了北京。馬老師信心十足,緊鑼密鼓地做下一步工作,他當著我的面,給當時時任廣播說唱團團長的王立葉同志打電話,電話裡馬季說他發現了一個寫相聲的人才,現在來看還在一般的水平上,但可以調理。他說我寫東西快,包袱也寫得好,將來會有出息。王立葉當時表示可以。馬老師讓我在20天之內,到湖南桃源找他。並說總團團長都同意了,讓我趕緊辦好手續,千叮嚀萬囑咐不要拖,因為一拖就出問題。

我立馬回去就和單位工會主席說我要調走。老主席姓王,叫王振奎。他對我印象相當好,一聽說我要走,就勸我說:「我就要把你調成幹部了,你怎麼又要走了?你要走可不行,我這兒不能沒有你。」我那時候也很為難,後來老主席說:「你跟我說說,打一個比方,你去那裡能起到什麼作用?如果非常重要,我也不攔著你。」我謙虛謹慎地一想,這讓我怎麼回答?也是話趕到這兒了,為了說明自己在相聲方面的位置,我說:「您知道打籃球的穆鐵柱嗎?」他說:「知道。」我說:「我就是這裡邊的穆鐵柱,屬國家隊的!」老主席一聽愣了一下說:「你要是這麼說,我不能留你了。行,那你走吧。」答是答應了,但是,老主席掏出一張公用月票說:「限你一天之內辦成,辦不成你就不能走了。因為我給你轉幹部的報告限明天送到。」

我沒有什麼餘地了,拿到月票後,先是給廣播說唱團管幹部的牛副團長打了個電話,兩人約好在首鋼廠東門門口見面。那天滿有意思的,兩個人沒有見過面,像地下接頭似的,說好手裡都拿著《北京日報》做標識。見了面後,牛副團長提起了往事,他說:「我雖然沒見過你,但我知道你,你還記不記得1976年我們團要調你你沒來的事?」我想起來了,那還是我在首鋼宣傳隊的時候,有一天從二炮文工團復員到首鋼的女歌唱演員張曉東對我說:「廣播說唱團要調我們倆去。」我說:「我到那裡幹什麼呀?」張曉東說:「我去唱,你去吹笛子。」我連想都沒想就回絕了。後來,張曉東又問了我兩次,我都沒有答應。張曉東說:「人家都問了三次了,你不去我也不去了。」想起了這件事牛副團長埋怨道:「那會兒調你你不來,現在你又想來了。」我一個勁兒地解釋,說:「那會兒調我是吹笛子,1976年我身體不好,剛做了胃切除手術,傷了元氣去不了。這次是馬季老師讓我來寫相聲的。」牛副團長又說:「你那會兒來就好了,那會兒好辦手續,現在有點難,要不你先來。」我想起馬季老師臨走時囑咐的話,辦手續就讓他們馬上辦完不能拖,一拖就辦不成了。我對牛副團長再一次強調手續一次辦齊的要求,看到牛副團長面帶難色,我趕緊給馬季打電話求助,但是,馬季老師已去湖南,聯繫不上了。我實在無路可走了,眼看自己去不了廣播說唱團了,這張月票還在手裡,想起北京曲藝團也正在要我,我趕緊找到了北京曲藝團的相聲演員史文惠,把自己的事告訴了他。史文惠一聽放下手裡的事,帶著我上西單劇場。當時團領導正在開會,團長於真聽後覺得事情緊急,告訴史文惠別讓我走,一定要等著她。散了會於真馬上見了我,並對我說:「別猶豫了,就上我們團來吧。我們團實力不比別的團差。」我一想只能這樣了,就把那張月票還給了老主席。老主席也不懂什麼廣播說唱團和北京曲藝團,以為就是一個團,對沒有留住我深感惋惜。

其實還有一關沒有過,那就是老廠長鍾德貴始終沒有鬆口。事有湊巧,老廠長那幾天出差沒在單位,由李庭來副廠長主事,他不知道鍾廠長不同意。我到廠部找他,他說:「這是個好事,我早看出你是個人才,別在咱們廠窩著了。」就這樣很痛快地簽字批准了。據說後來鍾廠長回來還找我呢,聽說走了一聲歎息!

11天後,我的人事關係調進了北京曲藝團。接我那天也有意思,那年頭北京曲藝團也很窮,有一輛北京吉普,於團長派人開著那輛舊吉普來到首鋼動力廠,把穿著一身破工作服的我拉到了北京曲藝團。

等20天後馬季回來了,發現我已經到北京曲藝團了,他感到非常遺憾。唐傑忠老師等人也常與牛副團長開玩笑說:「你看就是你把廉春明放走了,找一個寫相聲的人才多難呀!這真是好不容易養活一孩子讓貓叼走了!」

馬季老師的藝術

我雖然沒有調到廣播說唱團,但是我一直視馬季為自己的老師,也從來沒有斷過去馬季老師家請教。我小的時候就崇拜馬季,後來與馬季有了接觸後,更加全面地瞭解了馬老師。我認為馬老師不光藝術高,人品也非常好。比如,我寫的相聲《指媽為馬》,本來已經由馬老師親手修改過了,而且每天擱在小書包裡就要準備上演了,可是當他聽說中央新聞電影製片廠要拍一部相聲錦集的電影—《笑》,北京曲藝團的趙振鐸、趙世忠還沒有段子的時候,毅然忍痛割愛把自己喜愛的相聲拿出來交給我,讓我趕緊把這段《指媽為馬》送給二趙。後來二趙老師有了這段《指媽為馬》,不光上了電影,這個段子也成了他們的代表作之一。

馬季老師的大方也讓我敬佩。有一年我聽說馬季老師帶隊要到新加坡去演出,因為當時出國很難,中國的金首飾做工也簡單,所以我想托馬季老師在新加坡給我愛人買一串金項鏈。馬季老師一聽要買項鏈,立刻說:「不用買,我送你愛人一串吧。」當時從櫃子裡拿出一串項鏈,說這是一個印度人送給他的。我一看那串項鏈有筷子那麼粗,哪敢收這麼重的禮呀?趕緊說:「您快收起來吧。」馬季問:「怎麼啦,白給你還不要?」我委婉地說:「您不知道,我愛人很瘦,脖子很細,戴這麼粗的項鏈不合適。」

馬季確實是個好老師,而且他一再強調:「春明你要寫相聲,一定要去體驗生活,這是最高的真諦。」他說他過去寫《畫像》《英雄小八路》等作品時,都是到下面經過很長時間的體驗生活才寫出來的。他特別尊重生活,堅持到群眾中去,特別平易近人,不是高高在上。

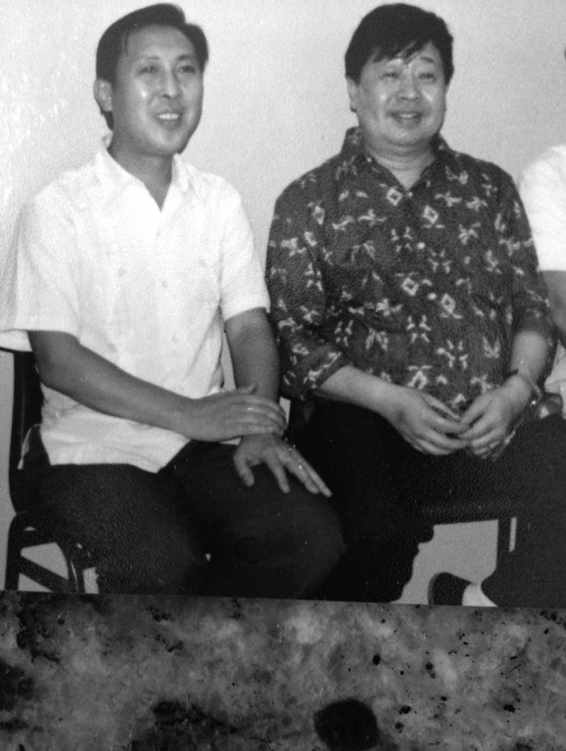

我與馬季(右)

馬老師一共給我修改了四個作品,一個是1979年他說的《約會》;另一個是《師傅和我》,就是1971年全國都在說的那一段;還有一個《指媽為馬》,這段相聲也是電台、電視台保留的節目;還有就是2004年春晚的《十二生肖大拜年》。

1989年,我出了一盒帶子。那年我正歇著什麼都沒做,突發奇想那年是馬年,姓馬的藝術家多,是不是出盤帶子呀?我打電話把這個創意告訴張和平,張和平一聽是個好主意,我們就一起策劃這盤帶子。我們總結了一下,姓馬的藝術家有馬季、馬三立、馬玉濤、馬泰、馬國光、馬蘭,正好六個。節目都由我來寫。

馬季老師和馬三立老師的段子寫好後,給馬泰寫了一段評戲《馬燈》;給馬蘭寫了一段黃梅戲也與馬有關;馬玉濤老師唱的是《馬兒你慢些跑》;馬國光老師的詞也寫好了,由於馬國光老師突然病逝,缺了一馬。六馬少一馬怎麼辦?還是張和平有高招,想起了才旦卓瑪,還是六馬。

我是第一次給馬三立老師寫相聲。馬三立老師是泰斗級人物,能說我一段相聲,是我一輩子的榮幸。馬三立老師對相聲要求很高,同時又要有他的風格。我寫的是個有健忘症的人,這個人馬馬虎虎,幹什麼都特別馬虎,笑話連篇。他馬虎到不可思議,在砍樹枝的時候摔下來了,為什麼呢?就是因為他騎著樹枝鋸樹,鋸的就是他騎的那個,結果從上面掉下來了,挺有意思的。在車上繫鞋帶,把人家的和他自己的繫在一起了,他一抬腿,人家摔了!他腿癢撓別人的腿,人家說你抓我腿幹什麼?他說我就納悶我撓了半天怎麼不解癢呢!後來出門又不認識家了,非常可樂。這是我和馬三立老師很有紀念意義的一盒磁帶。

這盤磁帶由馬季老師主持,由於他主持幽默、風趣,使這盒磁帶錦上添花賣得非常好。

我對馬季老師不僅是尊敬還有崇拜。有一個階段我也曾有拜馬季為師的想法。相聲界把拜師叫叩瓢,後來由於我光寫不說所以也沒拜成。對我來說拜不拜師也沒那麼重要,但是,我主張相聲演員最好要拜師。相聲這個行業,有它的特殊性,起碼在當前社會還需要繼承一些傳統,包括傳統的拜師儀式,這對我們保留傳統文化起到了積極的作用,而我們不能一提傳統就認為是保守。

有時候我到他家去,他跟我探討作品應該怎樣選材,怎樣寫,他很重視寫相聲的人。他也常跟別人說要重視相聲作者,屢次呼籲要給相聲作者更高的地位,給寫作者更好的待遇。

馬季對徒弟們的生活關心備至,在藝術上也是嚴格要求。而且,他非常注意徒弟的藝德,不管徒弟出了什麼問題,包括我,他都會批評的。有的時候發現我的作品出現了低俗的東西,就批評說你怎麼這麼寫啊?不能這樣,相聲是淨化心靈的,這段相聲不好!馬季說不管別人喜不喜歡,反正我不喜歡。回過頭看馬季的作品,我認為馬季老師的作品水平就是大師級的。

馬季的藝術是高人一頭的,在相聲演員中是出類拔萃的,他的整體素質是一般相聲名家不可比擬的。在相聲的歷史長河中,是一個承上啟下不可缺少的重要人物。縱觀相聲史,在馬季以後目前還沒有一個人能超過他,他是公認的、時代的相聲界的領軍人物。

那一年相聲不太好弄,相聲作者的生活出現困境。他就主動帶我去演出,分錢給我,讓我能夠有一些收入,這使我非常感動。我能有機會和馬老師到湖北演出很愉快。湖北有一種名酒叫白雲邊,大家都愛喝,後來此行簡稱為「一路白雲邊」,很有意思。有一天大家一起背傳統段子《夢中婚》。我在一旁聽,我看到眾人表現各異,由於馬季的表情異常豐富,藝高一籌,我的這雙眼睛,不由自主地總是停留在馬季的臉上。藝術水平通過比較便知高低,眾人和他有較大的差距,令在場的我佩服不已。

馬季的思維也非常快,有迅速組織包袱的能力。可以這樣說,如果在一定時間內,一般高手想到了一個包袱,在他的腦子裡恐怕已經組織了五個包袱。在當年與同行接觸中,有好幾個人要比我組織包袱快,第一個就是馬季。在1987中央電視台組織的全國業餘相聲大賽中,我和馬季都是評委。那一年比賽,每場有十個評委,分為五組,我和馬季老師為一個組坐在一起。記得有個相聲叫《哭比笑好》,內容是有人老想當官,並編了一個陞官的秘訣,那就是到領導那裡去哭,領導往往心軟,就達到了既得利益者的心願。相聲說道,這位使詭計的人又想調動好工作,實在沒有理由,就說自己長痔瘡了,請領導幫助調工作。演員演到長痔瘡的時候,我覺得這裡一定有包袱,但是,出乎意料並沒有出現包袱。我不知為什麼,我就覺得這裡面一定要有包袱。在比賽場上,我小聲問馬老師,我說:「這裡面應該有個包袱,怎麼沒響啊?」馬老師說:「有啊,他不是有痔瘡嗎,讓他當站長不就有包袱了嗎!」我一聽茅塞頓開,不能不服他。我佩服的是我腦子沒停著,馬季老師腦子也沒停著,我沒找到答案,馬老師那裡早有答案了,若不問也就過去了。大師就是大師!

我是專業的相聲作者,然而在寫相聲方面,作為相聲演員的馬季寫的相聲都比我多,我一共寫了二百多段已經算多的了,但馬季寫了三百多段,這麼一比,質量、數量都和馬季有相當大的差距。所以我常說,我們是抬著頭看馬季的藝術的。

而且我一直強調,馬老師對我好,對我的影響我都牢記在心,雖然自己做不到,但不能不追求。我不但知恩也知道感恩,還知道維護老師的威望和榮耀。有一次有人到我們家做客,此人說馬季不好,我當時就制止了,我說:「馬季不是你說的那種人,誰要說他不好請不要在我家說,出了我家的門您隨便。」

難忘的演出歷程

說起馬季對我的關心,可用「無微不至」這個詞概括。馬季能在相聲處在低谷的時候帶我出去演出分錢給我,儘管我隨隊無所事事。當我身體不適的時候,馬老師還主動地對我進行特殊的照顧。那一天,演出團隊要從荊州到襄樊去,本來我可以和大家坐大巴,但是馬季老師把我叫下來,讓我坐他的專派小轎車。他給大家解釋,說我感冒了需和他先走。這讓我異常感動。

而那一天發生的另一件事也讓我終生難忘。那天坐在小轎車裡的除了我還有三個人,馬季、王景愚和余聲。王景愚是著名喜劇演員,曾在春晚舞台上演過啞劇《吃雞》,余聲是北京電視台《大觀園》節目主持人。我們三個人坐了派給馬季的車先走了,大隊人馬坐大巴在後面。

演出安排在能盛四千多人的襄樊體育館。我和馬季幾個人到了以後,出現了一件意想不到的事情,那就是等了很長時間,就是不見後面的大巴過來。因為那會兒還沒有手機,不知道那邊發生了什麼事,主人先安排我們幾個吃飯,飯後一直耐心等待。到了晚上七點半,觀眾都按時進場了,可是大巴車還不見蹤影。演出公司的人有些沉不住氣了,問馬老師怎麼辦,其實這事應當問他們自己,車是他們安排的,客隨主便怎麼能問馬季老師呢?馬老師勸他們再等等,到了八點半,大巴還是沒有到,館裡的觀眾開始起哄。演出公司的人焦頭爛額,東跑西顛用電話聯繫,然而,毫無音信。

到了九點多了,演出公司的人再一次求助馬老師。當時在場的王景愚老師說:「唉,這要是我的專場,我也能對付了,可惜不是。」馬季老師也說:「是呀,要是我的單口相聲也不用著急了。」演出公司的人一聽趁機鼓動馬老師先演,被我當即給勸阻了。我找到演出公司的人對他們說:「絕對不可以這樣做,演出可以換時間,不能讓馬老師先演。因為他心臟不好,如果出了事我作為他的學生擔當不起,你們更擔當不起。一會兒他的幾個徒弟來了我沒法交代,他可不是一般的演員。」演出公司的人是一位女同志,一聽我這麼說,也沒再堅持,只是在屋裡踱來踱去。

總不演出體育館裡觀眾的不滿之聲像炸了膛一樣越演越烈。演出公司的人慌作一團,按說他們應當向觀眾解釋,可是他們沒有。當時觀眾在亢奮狀態,恐怕一個人上台去解釋,起不到什麼實質性的效果,或者說會更糟。於是演出公司的那位女士,還是鼓動馬老師先演。

作為一個藝術家,最怕的是對不起觀眾,馬老師和王景愚老師一商量,由王景愚老師先演,演差不多了,估計大隊人馬也就來了,如果還不來,馬老師再上,到那時怎麼著大巴車也來了。就這樣馬季沒有顧及自己的身體,依然讓王景愚老師上台開了場。還好,報幕員余聲在場,走上台來簡單說了幾句解釋的話,向觀眾道聲對不起,王景愚老師就迅速上場了。此刻,整個體育館安靜下來,演出開始。王景愚老師也是個喜劇大師級人物,在沒有準備的情況下,足足演了40分鐘,有一個啞劇小品我還為他配了戲,效果非常好。

因為他沒帶那麼多道具,演了40分鐘只好作罷。這時,大巴依然沒有到,馬季老師在沒有帶著搭檔的情況下,孑然一身上台說起了單口相聲。

說起馬季老師的單口相聲一般人可能都不知道,我有一次在馬季家裡有幸聽他說過一段《掄弦子》。馬季老師表演得惟妙惟肖,令人歎為觀止。我曾問馬老師:「您怎麼不說單口相聲啊?」馬老師卻說:「人家有專門說單口相聲的,咱不能全佔著呀。」但是,不演不能不會。這次真用上了。這才叫練兵千日,用兵一時。馬季演了40分鐘後觀眾沒過癮,還讓他返場,在萬般無奈下馬老師一回頭看見了我,把我帶上了台。我驚恐萬分,我雖說在業餘時間也說過相聲,那是因為那天逗哏的相聲演員有病沒來,我作為作者知道台詞上了這麼一兩場。這次又不是我的作品,不知道說什麼,而且是給馬季捧哏,這怎麼成?就這樣我硬被馬季老師拉上了台。馬老師說:「你什麼也別說,我說什麼你隨聲附和就得了。」上了台,果然馬老師一個人說起來,好在我知道相聲的一般規律,再說,他說的是一個小段,這個小段常聽,總算把這段相聲完成了。但觀眾還是不讓馬季走,馬季隨機應變說大家先休息休息,待會兒有更精彩的節目。馬季鞠躬下去,觀眾一片釋然。

下了場馬老師對我說,今天要是有錄像就好了,我和相聲作家說相聲,還挺有意義的。回到休息室,馬老師也有點擔心起來,讓演出公司方面繼續聯繫演員,到了十點半,大巴還沒有來,到底還是沒有搞清出了什麼事。

觀眾休息後不見繼續演出,又開始鬧起來,休息室外很多人敲門,大喊:「馬季出來。」這時休息室裡的氣氛也緊張起來。休息室的門緊閉著,外邊敲門聲不斷,使屋裡的人煩躁不安。突然門外的觀眾一起用力拱門,情況非常緊急,這要讓他們衝進來,馬老師和我們都會面臨危險。演出公司的人也有點害怕了,想打開門說幾句話,剛開了一個門縫兒,外頭的人就一齊從這個門縫兒往裡湧。在危急時刻,屋裡的一位保安人員,邊喊邊用手裡的電棍驅趕眾人,那個電棍突然閃了一個電弧,發出刺耳的響聲,眾人嚇得將身體縮了回去。

沒想到就這一瞬間,馬季老師突然犯了心臟病,這時屋裡的人慌作一團。大家趕緊扶著馬季老師把他慢慢放倒,我也趕緊脫了自己身上的羽絨外套捲成一個卷放在馬老師頭下做枕頭。屋裡發生的一切外面的人根本不知道,依然不斷地敲門,王景愚老師說:「要不這樣,我出去把人引開,要打就打我吧,不能讓馬老師出事。」王景愚老師的這種精神實在讓人感動。有時一個人的品行往往就是在最關鍵的時候才能體現出來。

我覺得無論是馬老師還是王景愚老師都是國寶級的藝術家,不能讓景愚老師冒這個險,於是我勸開王老師,把門開了一個小縫兒,閃出身去準備挨打。外面的人一見有人出來,紛紛擠過來,還不錯,比想像的好,身上只挨了幾下輕微的推搡。經過解釋我才知道,這些人要進來是想請馬季老師簽名的。

正在這時,劉偉和戴志誠出現在現場,一問才知道,那個大巴半道拋錨了。車停在一個前不著村後不著店的地方,想打個電話都找不著。 經過研究,演出改在第二天。觀眾算是打發走了,余聲守著馬季難過,她正在掉淚,一看見劉偉和戴志誠進來不知為什麼突然破涕為笑。原來她看見戴志誠穿著一雙高跟鞋。一問才知道,大巴車停在半道,有個女演員腳冷,戴志誠天生腳小,和那個女演員穿一個號的鞋,為了給這個女演員的腳保暖,戴志誠和她換了鞋穿,所以穿著高跟鞋來找我們。

我是個作者,不經常和演員們出去,那天所遇到的事情讓我感慨萬千,只有親身經歷,才能體會到演員有多麼不容易,也通過這件事看到群眾如此愛戴馬季。馬季真是一個傑出的藝術家,那次演出除了坐車就是乘船,每到一處山村水寨,觀眾一見到馬季,那種景仰之情一語難表。我親身感受到馬季在社會中的廣泛影響,我覺得有這樣的老師,從心裡感到欣慰。

新加坡三人行

我忘不了那次與馬季、趙世忠一起去新加坡的有趣之事。一般的業務強手往往是日常生活中的弱者。就拿我們三個人來說吧,加起來一對半笨人。先說馬季,他是團長又是名演員,走到哪兒底下人都給安排好了,根本用不著他操心。雖說後來不當團長了,有事徒弟都給辦了,什麼買車票、拉行李、填各種表、吃飯等等,都有人伺候。再說趙世忠老師,他生活在一個傳統的中國家庭,老伴是家庭婦女,他在外面賺錢,把錢交給老伴就什麼都不管了。按他自己說的別說是褲衩,他連襪子都沒有洗過,也是個讓人伺候的主。我是他們的學生輩,但是我在家也是個油瓶子倒了都不扶的人。我每次應事,都是誰請誰給辦,自己是吃涼不管酸。我們三個人一起出去,都是讓別人伺候的人,遇到情況經常大眼瞪小眼。

在機場過安檢時就遇到了麻煩,因為要填表,趙世忠沒填過也不知怎麼填,我也不知道有這個手續,馬老師倒是出過幾次國也沒填過。但是他知道如果身上帶著美金好像得告訴安檢人員。在三個人大眼瞪小眼的片刻,馬季想起了這件事,他想問趙世忠帶多少美金,就問:「你帶了多少?」趙世忠說:「兩瓶。」馬季沒聽懂,說:「什麼兩瓶?」趙世忠說:「二鍋頭!」等弄明白我們三個人都笑出了眼淚。

到了新加坡,因為請我們的是一個民間團體,一切開銷都非常節省。住的是租來的三室一廳私人住宅,裡邊有簡單的設施,如煤氣灶、洗衣機、電視設備等。其他就沒有了。

我與馬季(左),趙世忠(右)

因為住在非賓館,還是有些不方便。比如,馬老師帶去很多衣服,為了應酬他要不斷地換衣服。換沒問題,只是換下來的衣服沒有人洗。這要是在賓館可以把衣服送到洗衣間,只要肯花錢就行了。如今不行,有錢都沒轍,燒香找不著廟門,看著那堆衣服,三個人一籌莫展。我想給洗,馬老師不讓,讓也不敢洗,因為馬季老師的衣服都是好衣服,我怕洗壞了。趙世忠是個連襪子都不會洗的人更別指著他了。正在無計可施的時候,馬季有個馬來西亞的徒弟姚新光來看我們。說起姚新光在馬來西亞也是赫赫有名,人稱「馬來西亞相聲之父」。這裡有段插曲,在北京的時候有人請我搞節目,我住在北京國安賓館,那時候指定個人消費,一個人一頓飯不得超過15元,我和朋友吃飯淨湊合,要兩扎啤酒就沒菜錢了。那天,兩個人正發愁,突然有人走到我跟前問事,說自己是馬來西亞來的華僑,我問他知道姚新光嗎,那個馬來西亞人說認識,於是我們二人聊了起來。那個人說你們過來一起吃吧。我還有些不好意思,那人說邊說邊聊,姚新光不是外人,我們有生意做的。沒想到藉著姚新光的名吃了一個酒足飯飽。這次姚新光來看師父,是帶著他夫人一起來的。我腦子一轉有了主意,就跟姚新光商量了一個計策,我假裝要洗衣服讓姚新光老婆搶著給洗了,這樣馬季洗衣服的問題才得以解決。

新加坡這個國家有歐洲人、華人、馬來人和印度人四種人。英語是母語。另外,每種人還可以再選第二種語言,如華人的另一種語言,就可以選漢語。華人為了推廣漢語,相聲這種形式在這個國家很受歡迎。1998年馬季、趙炎以及新加坡、馬來西亞的幾位相聲演員,應邀到新加坡電視台錄製13集相聲節目《笑一笑,少一少》,與近百名現場觀眾一起度過了許多個充滿歡樂的夜晚。這一相聲系列節目在拍攝的時候,沒有人預料到它會在新加坡乃至馬來西亞掀起相聲熱潮。從那時起,新加坡每年都要舉辦相聲比賽,這次三人行,馬季、趙世忠和我就是評委。另外,馬季老師還要給他們做示範演出。比賽完後,為了繁榮相聲創作,我還要留下來給相聲愛好者講創作課。

雖然改革開放了,中國人出國的機會比以前要多一些, 但是在20世紀90年代初,中國人出國,那也真是一件很光榮的大事。這次出國雖說去新加坡,但全家人也還是為我高興。因為我這人很隨便,家裡人怕我丟醜都囑咐我,說出門領帶別戴歪了;扣子要繫好,別張三的帽子給李四戴上;尤其是褲子口別敞著;吃飯的時候要有禮貌別沖別人打噴嚏……話都說到這分兒上了,我說我隨便也不會沖別人打噴嚏啊!也是因為我這人平時太不講究了,不拘小節,所以家人才格外叮囑我。

這次出去我想帶點美金買點需要的東西,我完全可以從朋友那裡借錢走。然而,我沒有借。因為我在銀行裡存著600美金。可是這錢還不能取,因為沒有到日子,還差這麼五六天,如果提前取就沒有利息了。但我又是一個非常誠實的人,手裡有錢為什麼要向別人借呢,我是為了利息,那別人呢?所以我就讓我愛人給取出來了,我愛人也支持我,但也很心疼。我們那時候沒有錢啊,她從銀行取了美金是掉著淚交到我手裡的。馬季老師幾次和我說,沒帶著錢,他那兒有,我說我帶著呢,也沒什麼可買的。

1990年國內商店還很單調,衣服品種、款式也極一般,手錶就那麼幾種。到了新加坡讓我感覺像到了另一個世界一樣,揀著新鮮的北京沒有的買,我挑了一台日本索尼牌的半導體收音機,這個機子當時在北京很時興,另外還買了個戒指。別的就不敢奢求了,主要是也捨不得花錢。馬老師一再要給我錢,我沒要。我們出去基本沒有什麼花錢的地方,馬季老師那裡有好多朋友,今天這個朋友請,明天那個朋友請。

有個周先生是北京人,在北京錦什芳街住過,我熟悉這個地方,局裡分我一套房子就在白塔寺錦什芳街。

那天周先生開著車帶著我們,馬老師坐在副駕駛的位置,我和趙世忠坐在後面,走著走著周先生說要帶我們去紅燈區。馬季和我們當時就傻了!我們沒去過,心裡害怕啊。趙世忠在一旁捅我,小聲說:「廉先生你說說。」那意思是說我們不去這個地方。我剛要說,馬老師在前面大喘了一口氣說:「周先生我們不去那地方。」為了給那個朋友點面子,馬季老師說:「要不咱們去別處吧,廉先生是作家沒去過夜總會,咱們到夜總會看看,也是一種對生活的瞭解吧。」話說完周先生連忙否定,他說:「夜總會可不能去,要一支啤酒人家肯定看不起你們(新加坡人管一瓶啤酒叫一支啤酒)。要XO要花不少錢呢,不划算的。乾脆請你們去洗桑拿吧。」桑拿在中國那時也是很少有人消費的,馬老師在深圳曾經去過,客人蒸桑拿到一個大屋子,那裡並排放著許多床,客人躺下,有按摩的女子攀著槓子在客人背上踩,舒筋活血,揉肌鬆骨蠻舒服的。

可是新加坡的桑拿滿不是那麼回事,我們去的那個地方沒有集體蒸桑拿的大房子,一個人一個單間。進去前領班問我們按摩要華人小姐還是馬來小姐。三個人一聽面面相覷,一人一屋這行嗎?但是既然來到這裡別露怯了,馬來小姐語言不通,一個人要了一個華人小姐就進去了。客人進屋在一個小隔斷裡蒸桑拿,蒸完以後,躺在床上等待服務。不一會兒那個華人按摩小姐進來,讓我趴下,我剛趴下那個按摩小姐一下就把我內褲褪下來,還沒等我反應過來,唰地身上被蓋上了一個浴巾。心理上的壓力剛解除,那位小姐便問要特殊服務嗎,我更害怕了,腦袋搖得跟撥浪鼓似的。小姐說不懂嗎,我說我懂,我是中國來的,你就給我按摩吧,其他的不要。

那個年代我們這些正統教育下的哪兒見過這場面呀!那一天按摩完畢狼狽離開。出了單間正好趙世忠也從裡邊出來,我問趙老師怎麼樣,趙老師紅著臉說受不了!這時馬季老師也出來了。趙老師跟他開玩笑說:「馬季,這裡沒人認識你,你做特殊服務了嗎?」馬季笑著說:「誰說不認識,我剛進屋小姐就問了,你的搭檔沒來呀!」看起來馬季的形象已經家喻戶曉。這事過了幾天,一天下午新加坡方面沒有安排,馬老師問:「我們倆幹什麼去?」我和馬老師開玩笑說:「要不咱們去蒸桑拿吧!」馬季說:「你緩上來了?看起來你還沒嚇怕!」

這笑話現在想想都後怕,以前哪兒遇見過這種事啊。後來一位新加坡朋友跟我說,你們三個人這次來新加坡真規矩。我說你怎麼知道?朋友說你們到哪裡去安全部門都知道。不過,不要擔心,只要不顛覆我們國家的政權,他們是不管的。要說我們仨是最規矩的代表團也是事實,除了相聲事業我們別的什麼也沒做,我們跟著馬老師走到哪兒都是光明磊落的,馬季絕對是一個行得正、做得正的標準藝術家。

新加坡是英聯邦國家,有些規矩受英國文化的影響,比如,有的地方就禁止穿短褲進入。有一次,主辦方邀請我們吃飯,我不知道這個規矩,穿著短褲就被攔在外面了,沒辦法只得換了一個地方。

說起吃飯也有不方便的時候,因為趙世忠老師不喝啤酒,就愛喝白酒,而新加坡人一般是不喝白酒的,所以,我和趙老師往往在用餐時不盡興,回到住處兩個人在一起喝中國二鍋頭。

馬季老師去世

我跟馬季的關係淵源久深,也有奇緣,從認識馬季到馬季去世的前幾天一直還有聯繫。北京電視台城市節目,要搞一個有關北京傳統文化的節目,記者莎莎要採訪我。那時我已搬到石景山金頂街住,因為小孫女還小,採訪有些不方便,我天通苑有一所房子空著,就約莎莎到天通苑錄節目。莎莎對我說:「我們昨天在馬季老師家採訪,他知道我們今天採訪您,特意讓我們給您帶好!」

這事過了兩天。我在金頂街的家裡,那天上午11點,我打開相聲網,之前我從不在上午上這個網站的。怎麼那麼巧,打開之後眼前出現一個讓我不想看到的消息:著名相聲表演藝術家馬季去世。我實在不敢相信,前幾天電視台採訪我,我們還相互問好,怎麼突然沒有了呢?我對這條消息產生了很大的懷疑,因為每逢相聲界大師級的老師去世,會在第一時間接到同行的電話。於是我趕緊給王謙祥打電話,求證這件事。結果得到的答覆也是我不願意聽到的。王謙祥哭著說是,問我怎麼知道的,我告訴他是在網上看到的消息。就聽那邊他和趙炎說,春明大哥是從網上得到的消息,我隱隱約約聽趙炎說這麼快!隨後,王謙祥告訴我,他們現在在天通苑中醫院門口,馬上要去中日醫院,讓我趕緊去那裡找他們。我覺得事關重大,聯繫好唐傑忠老師,一起坐車奔了中日醫院。到了那裡門口都是人,大部分是各媒體的記者。當時,馬季的徒弟和家裡人都去忙後事了,眾人見到我和唐傑忠自動閃開一條道,唐老師和我被讓進去,記者莎莎趁這個機會也隨我進去了,在那裡以馬季老師的去世為題對唐傑忠和我進行了採訪。

我總是覺得那天上午很奇怪,我想不通那天為什麼非要上相聲網呀?怎麼馬季剛走就讓我知道了呢!也許這就叫情分吧!

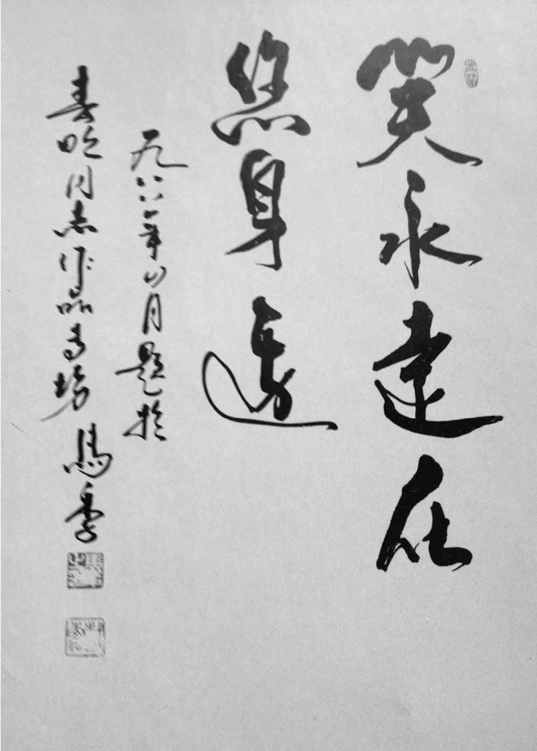

馬季老師給我的題詞