談書法的,大家都知道有沙曼公、鄧散木,卻少有人知道他們的老師蕭蛻庵,因為蛻庵逝世多年,人們把他付諸淡忘了。

蛻庵,江蘇常熟人,字中孚,別署甚多,如退盦、退暗、本無、無公、罪松、旋聞室主。晚居吳中闊家頭巷五號及圓通寺,那一帶屬於葑門,稱為南園,他又自號南園老人。早年參加南社,繼入同盟會,掌教上海愛國女學、城東女學,為一時俊髦。

他曾從張聿青學醫,擅岐黃術,為人治病,輒有奇效。貧者踵門,免酬給藥。著有醫書數種,精小學,有《文字探原》,《小學百問》等,皆數十年鑽研心得,惜未刊行。又耽禪悅,常訪印光上人,有所商討。更善書法,以學佛故,嘗謂:「書道如參禪,透一關,又一關,以悟為貴。」「書法當學而思,思而學,若學而不思,思而不學,皆不可也。佛學由解而疑,疑而參,參而悟。不解不會疑,不疑不會參,不參不會悟,不悟不會成。書法然,一切無不然。」他四體皆工,尤長篆體,教人握管,謂「當懂得力學,以筆尖為重心,大食中三指為力點。」又云:「學書先從楷書入手,以歐陽洵、虞世南為正宗。字得力於王羲之,虞字得力於王獻之,羲之以神勝,獻之以韻勝,二者截然不同,久審方知。若顏魯公、柳公權,則為正宗之支流,只供參考而已。」他又於永字八法外,別辟新八法,為理、法、意、骨、筋、肉、氣、韻,認為「八法全,謂之有筆有墨,不全,謂之有墨無筆。」那就更進一步的說法了。又云:「寫字工夫,不可有滑筆,主要筆筆入紙。」又:「北海書,是拉硬弓手段,宜學其臂腕力,引來控去,旁若無人,才可中其鵠的,若一鬆弛,則勢必不能穿魯縞矣。」又,「明代書人,以行草著稱。故明人只限於帖學,碑學則百無一人,篆隸則千無一人。而明人草書,前惟王雅宜,後則董香光,最後則傅青主。祝枝山、王覺斯,皆魔道也。」又:「一碑須學一百次,方可入門而升堂,由堂而室,由室而奧,由奧而出後門,復由後門而繞宅,再進前門,復從後門出,則整個狀況,均得瞭然。」又:「蘭亭、聖教當勤學,十三行亦時時展閱,道因少寫而多看,則自能得益。」又:「書法雖小道,要具三原素,一曰書學,二曰書道,三曰書法,三者以學為本,以法為末,以道為用,離其一,則非正法也。」

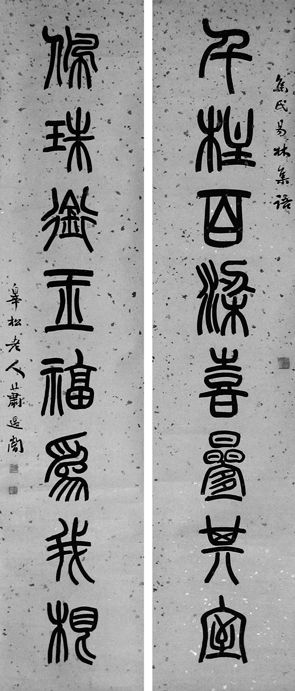

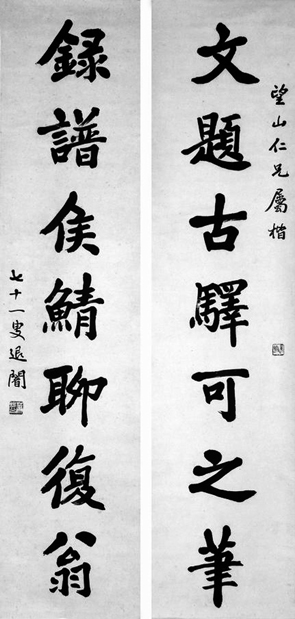

蕭蛻庵書法作品

他晚境坎坷,六十誕辰,堂上張聯自壽:「醉裡一陶然,老我相羊頻中聖;儒冠徒餓死,生兒不像始稱賢。」其牢騷可知。一度外出,險遭車禍,不久,又傾跌受傷。加之他韜晦自隱,不趨時,不媚勢,人罕知其學養與書藝,致一無收入,生活艱困。諸門弟子分散各地,難予照料,而我友陳鍥齋,卻於歲時令節,有所饋遺,因此,蛻庵與鍥齋通問獨多。蛻庵於一九五八年五月二十六日病故,年八十有三,鍥齋展視遺札,為之泚然流涕,承出示數通,如云:「筆墨生涯,竟爾斷絕,朝不謀夕,欲一飽而無從,以此而言,殆無生理,與吾弟(指鍥齋)相晤之時,將無幾耳。平生紀念之物,只有文百餘篇,詩六七百篇,小學三書,日記三十餘本,同付灰燼而已。念及此,為之痛心不置。」又:「拙荊攖疾半載,終以困,失治罹殃,於夏歷三月初七日溘逝(早於蛻庵前四年)。」又:「窘於郵資,未即復。今年耳益聾,神益敗,恐不能度年矣。」這寫在明信片上,鈐一小像印,禿頭戴眼鏡,微髭,作僧裝。又一明信片:「自去年十二月中旬臥疾,加以傾跌重傷,偃蹇六閱月,今雖起坐,而兩足幾廢,兩耳完全失聰,目亦散光,如在雲霧,神思恍惚,在世不久矣。往歲囑我集一聯,曾成句而未書:『能讀萬卷書,氣象遠矣;作退一步思,身心泰然。』寫至此,目瞀矣。」其艱苦真有出人意料之外者,當時政府當局知而憫之,由江蘇省文史館聘為館員,饋以館祿,奈年邁體衰,已不能挽回其重危之生命,那是多麼令人嗟悼啊!