告別台灣僅僅一年,我們有了和台灣媒體的第一次合作,這一次的合作,是由一個災難引起的。

2002年,華航空難。

空難發生時,我在《時空連線》任製片人,這是新聞,我們自然要跟蹤。

當時我的搭檔劉愛民,追著追著就追到台灣東森電視台那兒,原本只打算「試一試」的合作,對方竟然一口答應,這讓我們喜出望外。

記得當時我連線台灣東森記者,報道這起空難,耳機裡真的傳來台灣國語的腔調時,我才敢相信這是真的。也正是因為東森的合作,這次海峽兩岸的連線報道順利完成。

其實,我們並沒有想太多,新聞事實決定了我們的報道方式,但有趣的是,還真有比我們敏感的。幾天之後,境外一本雜誌標題稱:「兩岸三通未通而媒體先通」,詳細地報道了我們這次合作,原來,這竟是海峽兩岸類似合作的第一次。

一不小心,我們填補了一個空白,而這一次之後,我們已經開始認真準備,待時機成熟,進行更大範圍的合作。關於這一點,通過後來我們幾次與東森電視的小型合作,對方也與我們想到了一塊兒。

只是需要一個機會,一個歷史堅冰開始融化的機會。

巖松看台灣

2005年,海峽兩岸的歷史翻開了新的一頁。

從春天開始,連戰、宋楚瑜接連來到大陸,尤其是前者的到來,結束了國共兩黨時隔六十年的敵對狀態,跨越歷史的握手在北京上演。

這兩位人物的到訪,相關的直播都是我在主持,這個時候,我們「看台灣」的計劃已經在緊鑼密鼓地籌備。

連戰來訪時,台灣來了眾多記者,東森電視自然也繼續著我們之間的合作,這一次,他們派來了當家女主播盧秀芳,她也成為第一位走進大陸央視演播室的台灣女主播。也因此,在後來的合作中,我們共同擁有了眾多可記錄海峽兩岸傳媒交往歷史當中的「第一次」。

宋楚瑜在目前的台灣,已基本上退出了政治的角力場,然而在大陸,他卻依然擁有很大知名度。這位與馬英九一樣被台灣人稱為形象好又懂得親民的政壇大佬,一個高峰的動作,正是繼連戰之後的大陸之旅。

因為之前國共兩黨時隔六十年再度握手,相逢一笑泯恩仇,我才可能成為來到曾經敏感的國民黨中央黨部大樓進行採訪拍攝的第一位大陸記者。這座大樓也證明著國民黨在台灣深厚的家底,所以馬英九上台後,國民黨中央搬出了這棟大樓,堅持低調,與民同樂。

隨著連戰與宋楚瑜來到大陸,海峽兩岸的氣氛馬上變得不同以往,而我們打上去的要求前去台灣採訪的報告,也在海峽兩邊得到高效並善意的回應。前去台灣,我們的合作者,自然是東森電視台,我們希望採訪的十位台灣各行業的頂級人物,都在順利聯絡中,基本都很暢快地同意接受採訪;而要製作的十餘個專題,也都在籌劃與選擇中。當然,台灣有關方面,也在我們入境採訪的過程中,給予了良性互動。

我們知道這其中的不易,在以往海峽兩岸交流中,這樣的媒體行動從未有過,這也是大陸媒體第一次入島進行大規模地報道,而且是方方面面多角度觀察。因此,沒有氣氛的轉變,這樣的綠燈是不可思議的。比如選題之中,我們報道了國民黨總部大樓,前去鄧麗君墓地採訪,在花蓮拍攝證嚴上人的早課並與上人「聊天」採訪,當然也包括採訪連戰、宋楚瑜、王永慶等人,自然不必說對誠品書店、夜市、小吃的色香味的報道。

如果說有遺憾,那就是台灣方面規定,一次進入台灣,最多只能待十天,我們十個人物採訪,十幾個專題製作,多場直播,都要在這十天裡完成,如果沒有東森電視台幫我們提前準備聯絡、落實路線,這樣的工作是不可能完成的。這也應了生活中那句俏皮話:只有一幫一才能一對紅。雖然最後由於颱風來襲,飛機全部停飛,我們人不留天留,又多在台灣待了一天,然而,也僅僅是一天而已。其實,如果時間更充裕,還可以看得更細更深,不過,沒什麼可抱怨的,出發與成行,已是最大的成功。

2005年7月,我們終於迎來出發的那一刻。與第一次去台灣之前不同,再沒有那些敏感緊張與概念的想像,更多的是好奇:出發之後,我們將在屏幕上呈現出一個怎樣的台灣?

這個時候,大陸與台灣之間,還沒有直航,早上六點起床,上午在北京起飛,飛到香港之後,再辦各種手續,之後在香港又起飛,到達台北已是晚上。當辦完一切手續,隨車從機場駛入台北之時,燈影繁盛,台北夜復一夜地重複著自己的生活,然而,什麼是已經開始改變的?這座城市這個島,已經做出怎樣的準備,來面對大陸以及更大並讓人好奇的未來?

盧秀芳

她是我在「巖松看台灣」時的搭檔,但我們的合作卻始於幾個月前的連戰來訪。秀芳進入東方時空的演播室,我們倆一同主持的這期節目在海峽兩岸都播出,都是收視高點,也由此,開始了我們之間的多次合作。雖然之後的「看台灣」前面冠以「巖松」二字,但我在多個場合都表明:恐怕收視率更多要歸功於秀芳。這不是客套話。

秀芳是美麗年輕的資深主播,這看似矛盾的評語對她是準確的,她也是當時的東森乃至整個台灣電視界的「大牌」。按理說,我們的搭檔應當很需要磨合才對,畢竟海峽兩岸話語習慣,對一些事情的看法,避諱的東西,都有很多差別,然而說出來難以讓人相信的是,那麼多次的合作,我們幾乎沒有過磨合,甚至你說什麼我說什麼都沒有事先商量,可每次都能夠你來我往順利地進行。不管是這一次在台灣,還是之後在大陸,不管是拍小吃,還是報道神舟飛船,都是如此。我不想說默契或緣分之類,這背後,應有兩個人替對方考慮的小心與善意,自然還有新聞做久了之後共同的東西;當然,也一定還有背後的大量用功。

秀芳祖籍山東,雖然在台灣長大,骨子裡依然有山東人氣質,大氣是最重要的特點;當然,還有山東與台灣交匯的傳統美德。

有一個細節讓我至今難忘。到達台灣之後,有一天,國民黨黨部請我們吃飯,出席的有台灣前行政院副院長徐立德、秘書長林豐正等大人物,而徐立德正是秀芳的公公。記得臨近結束時,徐立德先生要先走,我發現自打徐先生說過要走的話,我身邊的秀芳就再沒動過筷子,一直靜靜地坐著,像是等候什麼。果真,又隔了一會兒,徐立德先生起身告辭,這時,等候多時的秀芳,早已拿著公公的衣服,站在徐先生身後,幫他穿好,並一路伺候到電梯口,直到徐先生坐電梯離開。

這一個過程,我一直在看著,桌上其他的台灣朋友,都彷彿沒看見或是習慣了一樣,繼續談笑風生,而我卻已是感慨萬千。這一幕兒媳與公公之間的禮儀,我已是好久未見,不過還好,並未失傳,還在台灣,在秀芳的身上。

也可能因為我們之間的多次合作,秀芳在大陸的知名度急劇上升,在大陸很多地方被認出,簽名留影都已司空見慣,於是台灣電視界明白了一個道理:得秀芳者得大陸。2009年初,秀芳被台灣中天電視台挖走,東森電視台失去了秀芳,而我們雖然對東森電視台永遠感謝,可秀芳畢竟難得,於是,合作,依然在我和秀芳之間繼續,這是後話。

歌詞台灣

如果將來再去台灣做報道,我想做一個「歌詞台灣」的專題,這個想法的由來,是在看台灣的過程中,一次又一次,被地名喚起記憶中的旋律,揮之不去。沒有哪一個地方,如台灣這樣,在我們這一兩代人當中,地圖與音樂有著奇妙的結合。

記得有一天去採訪柏楊,路途遙遠,加上絕對的疲勞,正在車內昏昏欲睡,忽然聽到不知誰說:到新店溪了,估計快到了……

我一瞬間就醒了,哪一個新店溪?是當初蘇芮唱《一樣的月光》裡的那「一樣的月光,一樣地照著新店溪」中的新店溪嗎?

回答:「是的。」

我的視線就再沒回到車內。其實,現實中的新店溪沒太多可看的,然而,我看到了二十年前的自己,我也突然發現,台灣,其實並不陌生,在歌詞中,我已去過台灣太多的地方,只是自己沒詳細地總結過罷了。

去淡水古鎮拍攝,不管怎樣的畫面與情節,我腦海中,始終有蔡琴《淡水小鎮》的旋律陪伴,配樂是天然的。

在台北,一次又一次走過忠孝路,按照不同的心情,有時響起的是童安格的《讓生命等候》中「走在忠孝東路徘徊在人群中」;而有時,就是動力火車「忠孝東路走九遍……」這個時候,一條普通的馬路,已經有情有淚。

採訪柏楊的時候,談起被監禁在綠島的日子,很自然,就想起《綠島小夜曲》,不過這優美的旋律與監禁的恐懼實在太難統一,看樣,有時候旋律也騙人。

去直播,地點在西門町,羅大佑的《現象七十二變》又不請自來,「在西門町的天橋上面閒逛,有多少文明人在人行道上……」於是,又仔細環視一周,看著羅大佑當初憤怒的由來以及現狀的不曾改變。只是怎麼看,都已看不到羅大佑的背影,今天的年輕人,不管在哪兒,都現實地拋掉了憤怒與嘶吼,或許,這是羅大佑定居北京的原因?

當然,由此,你就會想,鹿港小鎮在哪裡?台北為何不是我的家?當然,還有遺憾,走進阿里山,卻並沒有看到阿里山的姑娘,莫非時代變了,阿里山的姑娘都已停留在歌聲裡?

歌詞台灣的最高潮,來自鄧麗君墓地白日裡永不停歇的歌。

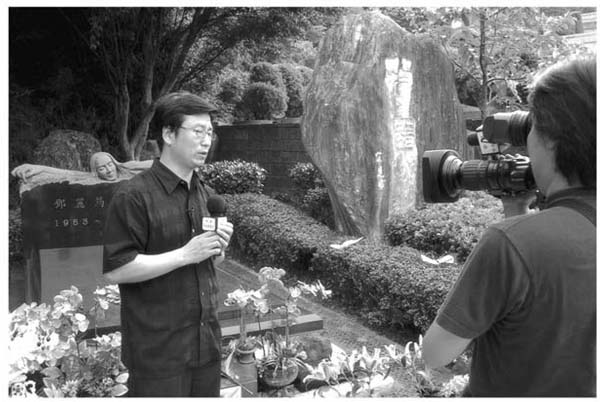

我們在鄧麗君墓地前的報道,競又是大陸電視媒體的第一次。鄧麗君墓前的花總是新鮮的,旁邊的樹上,也總是掛滿了留言的千紙鶴,上面有各種內容,都無一例外地寫著成長與感謝。

七月的台灣,一個大汗淋漓的季節,濕熱之感讓人無處躲藏。人,也多少有些煩悶。

不過,去鄧麗君墓地的幾個小時,這夏天被遺忘了。

鄧麗君墓地在台灣最北面的一座山上,商業性墓園的經營者把最好的一塊墓地給了她,從此,這成了墓園最大也是最好的廣告,只不過,生前身邊聲音紛擾的鄧麗君,已不會再理會這一切。

我和秀芳手捧著花,一路向上,獻過花,沿鄧麗君雕像的視線一回頭,才知道鄧麗君墓地的精彩,一片浩翰的大海無邊無際地出現在眼前,無遮無擋,方向,正對著大陸,鄧麗君的老家,一個她從未去過的地方。

這個時候,我才突然意識到現場歌聲的存在。在鄧麗君的墓地,不斷播放著精選出的鄧麗君的歌,其中之一就是《何日君再來》,一首曾讓我們談之色變的歌。然而這一天,它只剩下傷感,甚至你發現,它就像一個預言。

「好花不常開,好景不常在……」這或許是當年的鄧麗君在唱著多年後的自己,只不過,時過境遷,歌者已無力,聽者卻有心。

鄧麗君遺體回台灣的時候,萬人同悲,那一天,正是秀芳在直播。今天講起來,又是十多年過去,不過也好,鄧麗君永遠定格在一朵好花盛開的季節,她再也不會老去,永遠變成一座雕像,面朝大海,春暖花開。

鄧麗君,配得上這墓地的精彩,因為她的歌聲,承載著太多中國人的記憶,全世界,有華人的地方,就有她的歌,能讓全世界中國人安靜下來的,恐怕只有鄧麗君的歌。她的聲音純真,但又不屬於孩子,而是告別了童年的人們,飄飄悠悠的歌聲忽遠忽近,有拯救也有沉醉,像是解脫又像是枷鎖,它成為現代人再難回去的鄉村,成為所有中國人的鄉愁。

誠品書店

為一個書店拍一個專題,這在過去很少出現,但這一次,到達的是台北,這一次,面對的是誠品書店。

沒到台灣之前,就知道誠品,甚至提到台灣,必提到誠品,這幾乎是到達台灣人們的共識,甚至與讀不讀書都沒關係。

這是一家二十四小時營業的書店,在台灣多個城市裡連鎖經營。不滅的燈,照亮著城市,也似乎照亮著人心,當然,如果你願意的話,誠品,已經成為台灣的驕傲與尊嚴。

誠品書店裡鋪的都是實木地板,清潔無塵錯落有致,只為讀書人可以方便地席地而坐,只要你不擋住書架影響別人買書,你大可一坐五六個小時,沒人會打攪你。

二十四小時營業,不僅提供服務還提供了一種生活方式。我採訪是在晚上十點半之後,自己也曾幾次在二十四點後去閒逛,人都不少。那一種安靜而高貴的氛圍,讓你覺得生活是美好的,讀書是有尊嚴的。

東森電視台的張玉玲,我們的合作者,業務主管,一個溫柔的女強人,常常加班到後半夜三四點鐘,有時會接到「殘酷」老闆的電話:上午七點開會!這空出來的三四個小時怎麼辦?回家,打擾家人;在辦公室,枯燥單調得讓人絕望;於是,玉玲不止一次地選擇去誠品書店,點一杯咖啡,翻兩本書,打一個小盹,時間到了,又氣定神閒地去開會。

台北如玉玲這樣生活與選擇的人,多了。

至於誠品的服務,有一件我們親身經歷的事情。

我的同事劉愛民受托要買一本醫學方面的書,在台北誠品敦南店一查,全台灣,只有高雄誠品還剩下一本,於是約好,過幾日到高雄去買。

沒想到,到達高雄,正趕上颱風「海棠」來襲,全高雄所有店舖都歇業,我的同事抱著試試看的心理打了一個電話,結果是沒問題。

那一天,高雄的誠品為我的同事開了一次門,一天就只賣這一本書。

所以,如果今後經常選擇台北為旅遊目的地,理由之中必有一個:這裡有誠品。

台北故宮

故宮有兩個,一個在北京,一個在台北。

到達台北故宮博物院馬上明白:北京的,故宮本身是最大看點;台北的,則靠裡面的展品來吸引人。

從1965年開門至今,台北故宮博物院隔幾個月就更換展品,到現在,藏品還未展完。

不僅數量,還包括質量。比如「三希堂」中的「一希」就在台北。但有趣的是,台北故宮博物院有三個展品從不更換,玉雕「翠玉白菜」、肉石「東坡肉」和毛公鼎。

毛公鼎不用說,中國兩件「青銅器之最」中的一個,另一個,是北京故宮裡的司母戊大方鼎。

而翠玉白菜和東坡肉形石,從文物的角度說,也許遠不如台北故宮博物院裡其他很多藏品價值高,但沒辦法,在公眾心目中,可能由於它們十分親民,讓人沒有距離感,又或者,中國人實在愛吃,總想著「肉炒白菜」,於是它們倆的人氣居高不下,台北故宮也就以人為本,從不更換,讓進院就找這倆寶貝的遊客盡興。

台北的故宮是新建築,不過這就為展示藏品提供了最好的舞台。這一次我們攝像機得以進入拍攝,又是破天荒地開恩,甚至連之後大陸《台北故宮》紀錄片劇組都未獲准,由此可想艱難。

離別時又多了一份牽掛,下一次再來台北故宮,不知又會看到什麼。也會有遺憾,故宮,分成兩個,然而,也不錯,多了這份因分離而有的牽掛,又各自用自己的方式,承接並守護著老祖宗的溫度,讓你有更多的信心:文化的脈不斷,血脈就斷不了。

義工

義工,台灣用法,我們叫志願者。

在台灣,不用尋找,到處可見義工。

為拍攝「義工」這個內容,秀芳與我一起去台北一家醫院做義工。工作簡單又複雜,挨個房間去做小患者的工作,然後把同意者領到一個房間,和他們一起遊戲,讓他們開心,病也許會好得快一些。每天都有類似我們這樣的義工,輪流與小朋友遊戲,這成了治療中的一種方式。

和請來的小朋友遊戲之後,一起合個影,中間除去我和秀芳,還有很多義工。不知遊戲後的孩子們開不開心?但記憶告訴我:做義工真的很開心。

除去我們做的不說,一進醫院,就見大堂一個義工櫃檯,其實不用看,你剛進門就有義工過來,問你怎麼不舒服看哪一科有什麼需求,然後陪你幫你。每天都有義工在做這份工作,醫院只提供場地和最開始的培訓,瞭解了這一點,我又多了一個盼望:什麼時候,大陸的醫院也如此,到那個時候,醫患關係都會緩和不少。因為義工如同潤滑劑一般穿梭在你和醫生之間,煩惱與火氣也因此減少。

不只如此,讓我想不到的是,台北故宮博物院裡的講解員都是義工。不過,成為這種義工不容易,要經過嚴格的資質考核,也因此,陪我們的故宮義工會驕傲地說:「雖然一周可能只來半天,但穿著這身衣服走在街上,周圍都是羨慕的目光。」

只要細心觀察,義工就無處不在,而且中老年人更多,不像咱們這兒,志願者這事兒歸青聯。其實,志願是一種心,與年齡無關,何況,中老年人更有時間去做自己想做的事,這一點,大陸的未來,潛力無限。

連戰

到了台灣,當然需要採訪連戰與宋楚瑜。相比採訪宋楚瑜的記憶,採訪連戰更特別,時間是2005年7月14日傍晚,這就意味著,由於16日將開始國民黨主席的大選,我們對連戰的這次採訪,基本上是他在黨主席選舉前的最後一次接受採訪。

在採訪中連戰對我驕傲地說,原來國民黨和民進黨的支持率差不多,但他從大陸回來後這幾個月,國民黨的支持率已達到34%,民進黨只有19%。所以照片上的連戰雖然已要卸任黨主席,但似乎有著更自信的表情。

連戰看上去忠厚老實,也因此似乎缺乏偶像與明星的氣質,同宋楚瑜相比,連戰的口才也一般,被台灣媒體稱為「木訥」,也因此,連戰兩次敗選。沒辦法,如果說選舉是一場以民主為招牌的秀場,那麼缺乏明星氣質、口才不好可實在吃虧,連戰是例子。

不過連戰的大陸行,卻把他的魅力與功德推到了最高點,一向「木訥」的他,在北大的演講獲得了極高的評價。一是連戰的所謂木訥只是與台灣其他口吐蓮花的競爭對手比;二是大陸行,讓連戰全情投入。難怪太多人認為:如果來大陸之後再競選,連戰贏定了。不過,歷史沒有如果。

看似忠厚老實的連戰,其實不缺幽默與霸道的地方。據說,在北京胡總書記宴請連戰一行,席間敬酒,對連戰說:「您是學政治的老大哥,還得向您請教。」連戰迅速回話:「哪裡哪裡,(陳水扁挨的)那兩槍我就沒學過。」話音落,在座的人大笑。

在台北,我問了他過幾天卸任黨主席後的打算,他的回答不複雜。

「我要做一個國民黨的義工。」

其實不止,海峽兩岸未來的義工更對。

柏楊

柏楊老了,這從外表就看得出來,七年之前我在北京採訪過他,當時的他雖年近八十,黑髮依舊,行動敏捷,大嗓門,當時的他回河南老家,像孤雁歸巢,滿懷興奮與好奇,如同一個少年。

而這一次全然不同,站起來已顯得困難。一些事情也時常話到嘴邊卻想不起來。坐在他的對面,突然慢慢地心酸。無論怎樣的戰士,也終究敵不過歲月,誰都會最終倒下。

當他張嘴後,我的心酸消失了。替代的是心碎,一種更大的傷感與絕望攪拌在柏楊的交談話語中,讓聽者無處躲藏。

一個以雜文著稱的作家,卻坦陳雜文的無用,因為更好的東西是建設與改變,而雜文只有些偏激的語言,於事無補。這時,柏楊的話語中,終於顯露出尖銳後的脆弱及憤怒當中自身的痛苦。說到故鄉,老人歎著氣說:「我們這一代人永遠無法衣錦還鄉,但能平安還鄉嗎?」接著坦白了自己,「我這一生都沒有快樂……」聽到這裡你明白,這是一個時代交付給他的悲劇性的歎息,偶爾的笑聲,不過是一個又一個悲劇中的短暫轉折罷了。

只有談到他的夫人張香華時,柏楊才又幽默和快樂起來。老天爺有時是公平的,拿走你一些什麼,會又補償你一點什麼,比如愛情之於柏楊。

離開時我幾乎知道,不會有下一次了,誰都無法抗拒,一個時代與生命的的背影,他能帶走的,不會是幸福,而只能是些或隱或現的希望。然而,這希望,又會與他有怎樣的聯繫呢?

兩年後,我接到東森張玉玲的短信:柏楊走了,你們的採訪是最後的記錄。

又一段時間過後,2010年,傳來消息:柏楊的遺骨將送回河南老家安葬,這該算是老人真的葉落歸根了。

王永慶

到台灣,不採訪王永慶,等於沒面對台灣的經濟。

不管台灣有多少品牌,經濟界最大的一個,恐怕就是王永慶。

知道我們去採訪王永慶,秀芳也跟隨採訪,因為王永慶已經拒絕採訪很久,對於台灣媒體,如秀芳這般,都是機會珍貴難得。

已經九十歲的王永慶讓人無法相信以他的年齡仍在上班工作,仍然拒絕社會各界對接班人的猜測,仍然敏感於世道與社會的變化。等採訪全部結束,老爺子居然談興未盡,留下我們喝咖啡,又是一個小時破天荒的暢談。這時的王永慶,焦慮大於一切,他無所顧忌地批評當時年輕的島內執政者,認為台灣快要錯失與大陸走近的機會,再晚兩年,你連和大陸談判的機會都沒有……

王永慶是從賣米開始起家的。談到賣米時的想法,他對我說:當時沒有夢想,就是把當前做好,結果自然會好;如果當時覺得賣米是小生意,要做大的,那就會力不從心。你還沒到這個程度就這樣想,就變成妄想,反過來就不會成功。

外表如同大陸馬三立的王永慶,講的話可不讓人笑,而讓人陪他同樣地焦慮起來。離開這些話題,老爺子的另一面卻同樣讓人印象深刻。

雖然王永慶富可敵國,卻始終認為自己是替社會理財,一個毛巾能用十年,自己在辦公室樓上住,並堅持吃太太種的菜,一綠色二健康。可對於大陸,做起慈善來卻是大手筆,一直不停歇。

四年之後,工作中的王永慶在美國巡視中突然離世,華人世界一代經營之神,從此成為傳奇。老人離世後,電視機構來採訪我,我的回答不複雜:

「我永遠記得那一個下午老人的焦慮,那焦慮,已與經營無關,卻關乎未來。」

證嚴上人

採訪證嚴上人的要求,在兩岸都一路綠燈順利通過,我稍有些意外。這是中央電視台第一次對台灣宗教界人士進行專訪報道,我們知道其中的敏感,提出這個要求,是因為台灣「人間佛教」經過多年發揚光大,已成為台灣社會的重要支撐,甚至在海外華人中也影響巨大,而慈濟的證嚴上人,是其中的卓越代表。

1963年,二十六歲的王姓姑娘皈依佛門,法號「證嚴」,回到花蓮普明寺後,她以「不趕經懺、不做法會、不化緣」為原則,開始「一日不作一日不食」的修行生活。在慈濟,你很難分清誰是信徒誰是志願者,或者說,每個信徒都以志願者的身份投身社會,賑災濟民,做一切該做的善事。全台灣,有超過五分之一的民眾參加過慈濟的善事。

而證嚴上人的「人間佛教」思想,也在信徒與社會之間搭建了和諧相處的平台。比如慈濟的「十誡」中,前五誡如不抽煙不喝酒,似乎與以往沒什麼不同,但在後五誡中,出現了遵守交通規則、孝敬父母、不參加政治遊行等項目。於是,你也就品出「人間」的味道。

慈濟與大陸互動最早。在1991年的大陸華東水災中,慈濟就投入捐贈,以後每有災情,必有慈濟的善款與慈濟人的身影。更不要說慈濟骨髓庫,早已成為大陸骨髓移植手術中最大的骨髓配型提供源。我們採訪的當天,就有一場生命接力在上演,配型後的骨髓早上從花蓮出發,轉機香港,目的地北京,傍晚時分,手術在北京的醫院進行,一切平安。

早上五點三十分,我們便以旁觀者的身份參與到證嚴上人組織的早課中,來自台灣各地的人們與證嚴上人分享心得,這其中,有很多的中學生。雖然我們在工作,在拍攝採訪,然而春風化雨之間,心,似乎也慢慢靜了下來。

與證嚴上人的溝通,不叫「採訪」,而叫「聊天」。炎熱的夏天,屋內沒有空調,只有風扇在悄悄地轉,然而,並不覺得熱,只有清涼。

在之後與證嚴上人的不叫採訪的聊天中,她的一些話讓人感慨良多。

要學會感恩被你幫助的人,是他們,讓你有所啟悟,用苦難教育了你。

甘願做,歡喜愛,挨罵受委屈都不為所動。

不要怕被磨,被磨的那塊石頭是會發亮的,磨人的更辛苦,他是會消耗的,所以,人生哪裡有什麼敵人……

當我問到證嚴上人,思考最多的是什麼?

她的回答是:「總是感覺來不及,因為想做的事太多,想幫的人太多。」告別了慈濟與花蓮,覺得離台灣又近了一些,總有一些經驗與心裡的悟是要借鑒的。在台灣,不止證嚴上人在這麼做,星雲大師等人也都在這麼做。「人間佛教」這四個字不只是一個簡單的排列組合,更像是千百年來一次重要的佛教革命。它告別了深山,走向紅塵,告別獨修,而引領眾人,已不僅僅是宗教那麼簡單,更像是一種新的社會動員與安撫方式。我願意相信,這是台灣在未來,可為華人世界帶來經驗的領域。或許,受益的人更多,甚至變成整個社會。

颱風

心靜了下來,然而大自然卻不再安靜。

當我們的採訪接近結束,只剩下高雄的內容時,颱風「海棠」以摧枯拉朽之勢登陸台灣,讓我們這些北方人終於體會到颱風的厲害。

所有的店舖都已關門,只能待在房間裡,也正因為如此,電視人就必須奮戰在颱風中,因為人們都在家裡看電視。於是,這個時候,我看到了台灣電視人令人尊敬的另一面。幾乎所有傳媒機構的記者都在颱風之中,事無鉅細地以直播方式將「海棠」的威力展現在公眾面前。

這的確不是一件容易的事情,因為我也立即開始直播,因此知道這裡面的艱難。想想看,晚上睡覺時,風力之大,讓你始終感覺有壯漢在敲打窗戶,而第二天,滿大街都是被刮斷的樹幹,一片狼藉。做直播時,兩腿必須分開,否則站不住;攝像的後面,有我們的另一個同事抱著他,否則根本沒法拍。

兩天的直播下來,感受了颱風的威力,也體驗了台灣百姓每年都有幾次的另類生活。由此,颱風於我,變成了在台灣體驗過的風。

那幾天,大街小巷幾乎空無一人,電視人用辛苦找到了尊嚴,也算是給了我特別的觀察同行的機會吧。

一場颱風,將我們多留了一天,但作為一個過客,終將踏上歸程,這一次,台灣已經讓我「橫看成嶺側成峰」,終於立體起來。而難得的這一切,也通過鏡頭交還給觀眾,只是不知,對觀眾來說,台灣是否依然遙遠?