嬴氏亂天紀,賢者避其世。

黃綺之商山,伊人亦云逝。

往跡浸復湮,來徑遂蕪廢。

相命肆農耕,日入從所憩。

桑竹垂餘蔭,菽稷隨時藝。

春蠶收長絲,秋熟靡王稅。

荒路曖交通,雞犬互鳴吠。

俎豆猶古法,衣裳無新制。

童孺縱行歌,斑白歡游詣。

草榮識節和,木衰知風厲。

雖無紀歷志,四時自成歲。

怡然有餘樂,於何勞智慧。

奇蹤隱五百,一朝敞神界。

淳薄既異源,旋復還幽蔽。

借問遊方士,焉測塵囂外。

願言躡清風,高舉尋吾契。

題解

《桃花源詩》前面還有一篇記,即膾炙人口的《桃花源記》。這一詩一記,都影響極者,歷代追慕懷想者甚多。早在唐代,就有王維《桃源行》、韓愈《桃源圖》、劉禹錫《桃源行》,皆在題詠之中有所評論。宋代有王安石《桃源行》、蘇軾《和桃花源詩》、汪藻《桃源行》等。元代有趙孟頫《題桃源圖》、王惲《題桃源圖後》等。文人競相推崇,使桃花源的故事日益深入人心。考察桃花源位置的、考證其故事來源的、考論其文章寓意的歷代著論,不勝枚舉。

《桃花源記並詩》,一詩一文,共同記述了一個千古奇夢。這一仙境乃漁人偶然發現,且不可再覓,所謂「一朝敞神界」、「旋復還幽蔽」。與一般的仙界故事不同之處在於,桃花源裡的人並非長生不死的神仙,也沒有什麼特異之處,而只是普通人,因避秦時亂而來此絕境,遂與世人隔絕。桃花源中人的衣著、習俗、耕作,都與外面沒有多大區別,但其淳厚古樸又遠勝世俗。詩人藉此以寄托理想,他關心的是廣大民眾的普遍幸福。

為方便對照理解此詩,下面錄《桃花源記》全文:

晉太元中,武陵人捕魚為業,緣溪行,忘路之遠近。忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛。漁人甚異之,復前行,欲窮其林。林盡水源,便得一山。山有小口,彷彿若有光。便捨船,從口入。初極狹,才通人,復行數十步,豁然開朗。土地平曠,屋舍儼然,有良田美池桑竹之屬。阡陌交通,雞犬相聞。其中往來種作,男女衣著,悉如外人。黃發垂髫,並怡然自樂。見漁人,乃大驚,問所從來。具答之。便要還家,設灑殺雞作食。村中聞有此人,鹹來問訊。自雲先世避秦時亂,率妻子邑人來此絕境,不復出焉,遂與外人間隔。問今是何世,乃不知有漢,無論魏晉。此人一一為具言所聞,皆歎惋。餘人各復延至其家,皆出灑食。停數日,辭去。此中人語云:「不足為外人道也。」既出,得其船,便扶向路,處處志之。及郡下,詣太守說如此。太守即遣人隨其往,尋向所志,遂迷不復得路。南陽劉子驥,高尚士也,聞之,欣然規往。未果,尋病終。後遂無問津者。

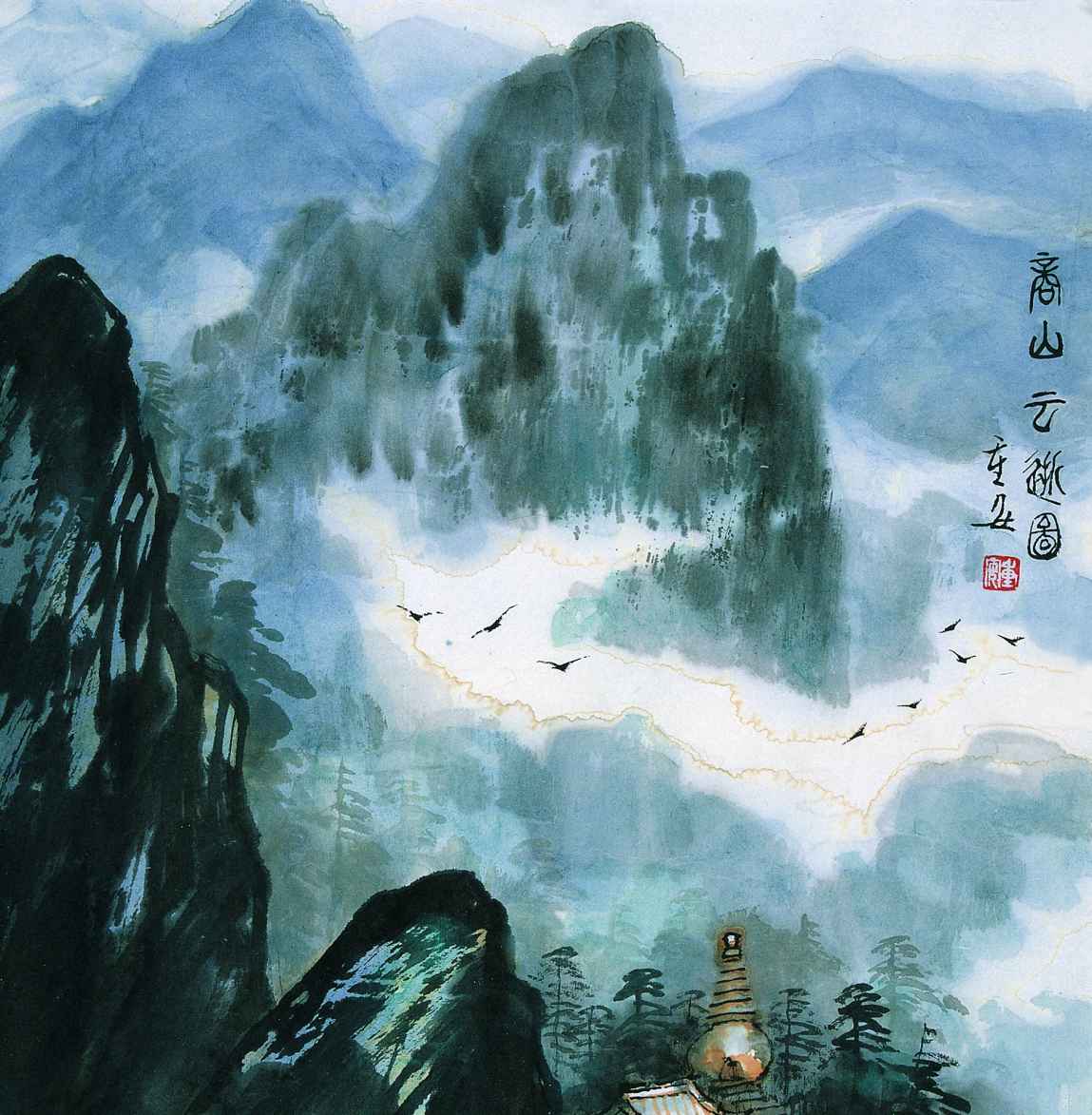

桃花源詩 詩意圖 苗重安 繪

句解

嬴氏亂天紀,賢者避其世

「嬴氏」,指秦始皇嬴政。自從秦始皇悖逆天道,賢者便紛紛避世隱居。《桃花源記》是從屋舍良田寫入桃花源,《詩》則從歷史根源寫入,但都說明桃花源並不是仙界。

「天紀」,天道,上天的律條。「賢者避世」語出《論語·憲問》:「子曰:賢者辟世,其次闢地,其次辟色,其次辟言。」說的是禮崩樂壞的時代,賢者以各種方式躲避。

黃綺之商山,伊人亦云逝

「黃綺」,指夏黃公、綺裡季,二人與東園公、甪里先生於秦末隱於商山,合稱「商山四皓」。就在那時候,桃花源居民的祖先也離開了紛亂的人世隱居起來。「伊人」,指桃花源中人。

往跡浸復湮,來徑遂蕪廢

初來桃源的足跡漸漸湮沒,那道路也漸漸地荒蕪消失。「往跡」與「來徑」在這裡互文見義。與《桃花源記》中「不復出焉,遂與外人間隔」之語相比較,這兩句詩尤具歲月綿邈、桃源渺茫之慨。

相命肆農耕,日入從所憩

此句以下正面展開桃源世界,揭示其種種文化特質。

桃源人相互勉勵努力耕種,他們日出而作,日落各歸所居休息,耕田而食。此二句暗用《擊壤歌》。「肆」,致力。

桑竹垂餘蔭,菽稷隨時藝

桑樹竹林猶自垂蔭,菽稷五穀能夠及時播種。這暗示著沒有橫徵暴斂、徭役、戰亂的干擾。「五畝之宅,樹之以桑,五十者可以衣帛矣」,「不違農時,谷不可勝食也」,古人的理想,都在桃花源裡實現了。

春蠶收長絲,秋熟靡王稅

春收蠶絲,秋收糧食,沒有官府徵稅,桃花源是沒有君王、沒有壓迫、沒有剝削的社會。

荒路曖交通,雞犬互鳴吠

荒路被草木掩蔽,與外界的交通被阻隔。至於桃源人之間,卻是常來常往,交情至為淳厚。上文「相命肆農耕」,下文「斑白歡游詣」可證。雞鳴犬吠,其聲互答,暗示著人與人之間的融洽友好。

俎豆猶古法,衣裳無新制

「俎豆」是古代祭祀時所用禮器,「新制」即新樣式。晉宋時上流貴族多更改衣飾樣式,以奇裝異服為時尚。而在桃花源裡,禮制、穿著都保持古風,這意味著古老的美德得以保存。這裡說的是桃源的民俗文化特質。

童孺縱行歌,斑白歡游詣

在這裡,孩子們天真活潑地唱著歌,頭髮斑白的老人們也悠然自得地往來遊玩,其樂融融。豈止是「斑白者不負戴於道路矣」,連古人所理想的「幼有所長,老有所終」,在這裡全部都實現了。從中可見出桃源道德文化的特質。

草榮識節和,木衰知風厲。雖無紀歷志,四時自成歲

一切都顯得如此自然和諧。桃源人只是從草木的茂盛或凋謝來得知春秋季節的變化。雖說沒有歲歷的推算記載,而一年四季是清楚的。四時的變化只通過自然的風霜雨露來推知,沒有任何人為的智巧,這正是古人理想中「使人結繩而用之」、樸素自然的社會。「草榮」二句互文。「四時自成歲」一句,取《論語·陽貨》:「四時行焉,百物生焉,天何言哉」之意。「厲」,烈。「紀歷志」,歷書。

怡然有餘樂,於何勞智慧

簡樸的生活是快樂有餘的,哪裡還用得上什麼智巧呢?智巧尚且不存在,欺詐權謀就更談不上。這是典型的老莊哲學,《老子》說「智慧出,有大偽」,《莊子·繕性》稱「人雖有知,無所用之」,認為人的機巧、智慧帶來虛偽,而以不需要機巧、智慧的古樸生活為理想生活。由「俎豆猶古法」說到「於何勞智慧」,表明桃源的文化乃是道德與自然兼尚,二者並行不悖。

奇蹤隱五百,一朝敞神界

從秦末至晉太元年間,約五百幾十年,「五百」是取其整數。桃源的奇跡一直隱沒了數百年,今日終於向世人顯露了它宛如仙界的面目。

淳薄既異源,旋復還幽蔽

桃源風俗淳厚,而世間風俗澆薄,道不同又何能相謀?所以桃源只能顯露一下便又深深地隱蔽起來。「異源」二字揭示了桃源與外面的世俗社會在文化根源上的本質差異。「薄」字則是對現實社會的根本批判。「旋」,不久。

借問遊方士,焉測塵囂外

「遊方士」,游於方內之士,指世俗中人。試問世人,你又如何能測知那塵世以外的世界呢?不能的。因為這是兩個完全不同的世界。這也正是《桃花源記》所說「遂迷,不復得路」,「後遂無問津者」的隱義所在。

願言躡清風,高舉尋吾契

我多麼希望能乘著一股清風,高飛遠舉,去尋找那些和我志趣相投的人們啊。詩人自我形象在最後出現,是他真性情的自然呈露。「契」,志意相投的人。

評解

桃花源是一個美好的夢,一個美好的理想。這個夢境、理想的產生,既與陶淵明生活的那個動盪的時代有關,也和中國古代較為發達的農業經濟這一基本生產方式有關。更重要的是,這種理想與從《禮記》、老子開始就已存在的「小國寡民」的社會理念有關。《禮記·禮運》已提出「天下為公」,「人不獨親其親,不獨子其子,使老有所終,壯有所用,幼有所長」。陶淵明吸取了《老子》「小國寡民,雖有什佰之器而不用」等思想,而揚棄了其「民至老死不相往來」的消極成分,終於自開一種嶄新境界。桃花源理想堪稱《禮記·禮運》以降中國文化的一大瑰寶。

《桃花源記》與《桃花源詩》珠聯璧合,又相對獨立,讀來並無重複之感。《桃花源記》以漁人的視角來描述桃源,《桃花源詩》則以詩人自己的視角觀照桃源,表達了對桃源世界的認同與追求。《桃花源記》是緣起、記述,《桃花源詩》才是本體、議論,兩者結合起來,才是對桃花源的完整描述。這種結構顯示了藝術上的獨創性,對於後世同類文學體裁的創作,比如唐代的元白敘事詩等,具有啟發和示範作用。