近來坊間重印了《古泉大辭典》《清詩話》等很有價值的專書,那編纂者丁福保的大名,又復熱烈起來。實則他所刊行的書很多,據我所知,有《佛學叢書》《道學指南》《道藏精華錄》《道藏續編》《說文詁林》《群雅詁林》《佛學大辭典》,凡此種種,日後或許都會把它重印出來。總之,他所刊行之書都是傳世之作,丁福保當然也是傳世之人了。

丁老字仲祜,又字梅軒,別號疇隱,又號濟陽破衲,原籍江蘇常州,先世即遷居無錫。無錫二丁,都是著名的,長者丁雲軒,字寶書檯,號幻道人,為光緒癸巳恩科副貢,乃一位丹青家,花卉翎毛,師法陳白陽,敝笥中尚藏有一把畫扇,是他精心之作。上海棋盤街的文明書局,出版了大量的碑帖、筆記、稗史,這個書局,就是丁雲軒和廉南湖所創辦的。仲祜是雲軒之弟,在學術上成就更大。他十六歲應江南鄉試,閱卷者評其文:「抗手班揚,瑰奇宏肆之文,仍有規矩準繩在內,洵是作手。此文在梁溪(無錫別名),當掩過芙蓉山館十層。」芙蓉山館,為楊芳燦的齋名,楊芳燦才名昭著金匱,刊有詩文集者。當時吳敬恆(稚暉)也稱仲祜為奇童子,原來他十四五歲,即通治漢魏六朝數十百家之文,的確為常人所莫及。

丁老讀書江陰南菁書院,這書院振樸學於東南,創辦者,為瑞安黃體芳、長沙王先謙、茂名楊頤、長白溥良,均一時名宿。主講者,有南匯張文虎、定海黃以周、江陰繆荃孫、慈溪林頤山,彬雅多文,風流弘獎,培育了很多人才。如鈕永建、孫寒崖、汪榮寶、趙世修、陳慶年等,丁老也是其中的佼佼者。當時,王先謙即督促他治《爾雅》,謂:「《爾雅》為群經樞轄。」又謂:「《書目答問》版本略具,甚便初學,諸書可依以購求。」這一套垂訓,給丁老影響很深,後來編纂《群雅詁林》即植基於此。他的藏書纍纍數十萬卷,也是受到乃師王先謙的啟迪。編有《疇隱居士學術史》即有一則記其事:「光緒二十一年乙未,余二十二歲,肄業江陰南菁書院,見院中藏書甚富,如人二酉之室;適五都之市,為之蕩目悅魄,發我十年聾瞽,狂喜無已。乃手抄院中藏書目一冊,而私自祝曰:『它日果能處境稍裕,必按此書目盡購之。』」後來竟購得許多典籍,藏書目所有的,他都置備,甚至藏書目所未有的,他亦有之了。並更多珍本,和名人手批本及外間稀少的孤本,真可謂有志竟成。至於這許多書是怎樣羅致的,那是他和書販相交往,時常借錢給書販,到各地去收書,一般書香門第,子孫敗落,把祖傳的書冊,悉數出讓,書販探悉了,廉值擁載而來,便先給丁老挑選,去蕪存菁,許多不易得的珍本、孤本,都在他的詁林精舍中了。當時他設立醫學書局於滬市靜安寺路三十九號,此後又設立詁林出版社於大通路瑞德裡六號,他即居住其間。因為他坐擁百城,朱古微、李審言、況蕙風等一些名流,紛紛向他借書,他毫不吝惜,只提出一個條件,閱覽了,請在書本上寫些眉批,且鈐印記,於是更擴大了名人手批本的數量。袁世凱次子袁寒雲揮霍成性,常處窘鄉,往往把家藏的善本抵押給丁老,得資以濟燃眉之急。有的到期贖回,有的即歸丁老收貯。有一次,寒雲以唐代魚玄機女詩人詩集初刻本,向丁老抵押二千金,該書歷代名人親筆題識凡若干紙,很為名貴,丁老乃置諸案頭,日夕瞻賞,押期將滿,給傅增湘知道了,便由傅氏代寒雲贖取,書便歸傅氏所有了。

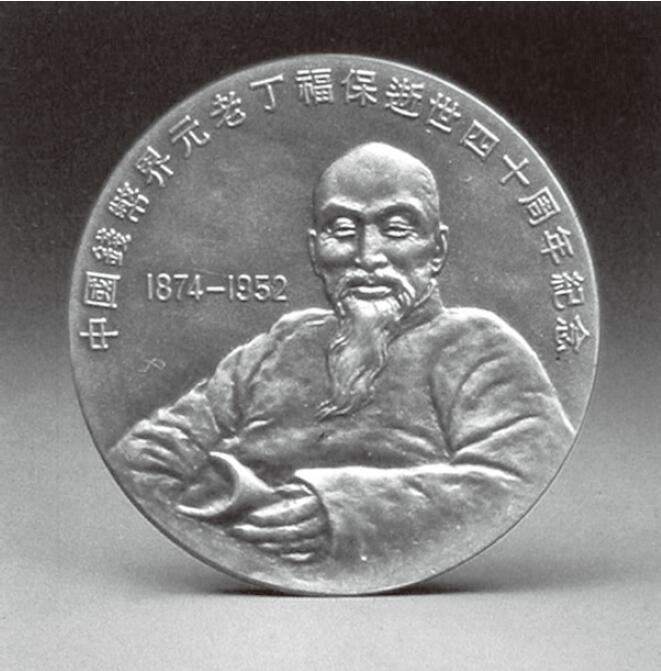

中國錢幣屆元老丁福保逝世四十週年紀念幣

他編刊的書,除上述幾種外,尚有《方言詁林》《全漢三國晉南北朝詩》《漢魏六朝名家集》等,嘉惠士林,厥功非淺。他一個人做這些工作,當然來不及,就延聘周雲青、丁寶銓、黃理齋若干位助手,一方面備了很多有關的書,由他指導,加以剪貼,這樣節省了重抄時間,又減少了錯字。但剪用的書本,卻耗費了一筆巨大代價。當時這部《說文詁林》,他搜集資料,先後達三十年,及出版,裝訂六十六冊,七千六百餘頁。馬敘倫盛讚其書,謂:「此書搜集古今治說文者之說,凡一千餘卷,剪裁原本,循次編印。其搜抉之勤,比次之功,令人敬佩。圖書館既可備參考之資,而私家治說文者得此書,亦便於尋檢。」該書完成,即從事編纂《群雅詁林》,采書浩繁,不亞於《說文》,他自己沒有力量刊印,乃讓給開明書局,開明付了一筆相當大的稿費,但一計算,工料頗感困難,擱置了若干年,直至開明停業,那稿本不知怎樣處理。經過十年浩劫,稿本是否尚存,也就說不定了。

丁老兼治醫學,曾應南京醫科考試,得最優等證書,特派為考察日本醫學專員,他寫了很詳盡的《旅東日記》。歸國後,自己行醫,中醫參酌新醫術,就診的病人很多,他雇一人坐在門口,看到病人步行來的,診費只須銅元一枚,如果說明境況艱苦,醫藥費全免;坐人力車來的,診費四個銅元;乘汽車來的,那就按照診例每次一圓。對病人必親自敬茶,診後送出大門,習以為常。有時勸病人不必服藥,只須多呼吸新鮮空氣,進些白脫油,並說:「白脫油的功用很大,不但富於營養,婦女進之,有潤澤皮膚作用,勝於面敷雪花膏。」又說:「多啖蔬菜,可減低血管硬化。多吃香蕉,小便不臭。揩身洗臉用冷水,可免感冒傷風。」所以他老人家,雖隆冬,每晨在日光下,也冷水摩擦。他所著的醫學及衛生書,出版了不下百種,承他不棄,出一本即貽我一本,我都一一珍庋著。直至浩劫被掠,及撥霧見天,發還了我一些。他的哲嗣丁惠康博士,抄家更甚,致父親遺著,一無留存,我就把劫餘的書,送給了惠康,惠康非常感激。未幾,惠康突然病死,年七十有四,實則浩劫中受到折磨,影響體健所致。

丁老幼年,體弱多病,長者憂其不壽。直至三十歲時,人壽保險公司尚不肯為他保十年壽險。他用科學方法自己鍛煉,至四十歲,果日臻健康,至五十歲尤健於四十歲時,至六十歲,則尤健於五十歲時,年屆七十,其體力精神強健多多。他一生不服補品,其時上海某人參鋪,獲得丁老照片,即作為廣告資料,登載報端,有「丁老服參,精神矍鑠」云云,完全說謊。我們熟知的,為之暗笑。

丁老勸人呼吸新鮮空氣,他躬行無間,晚上睡眠不關窗,嚴寒天氣,人們擁爐取暖,他卻在庭院中乘風涼。有一天,某某去拜訪他,談得很投契,既而他老人家忽欲小便,請某某寬坐一下,不料他小便既畢,忘記有客在座,便緩步庭院,呼吸空氣去了,某某只得不告而別。同時常州蔣維喬(竹莊),也是自幼體弱,此後學因是子靜坐法,得以轉弱為健,老年還是神明氣爽,講學不輟。某日,丁老和竹莊晤談,談到養生之道,一主張空氣,一主張靜坐,兩不相下,最後作出結論,將來誰先死,便是失敗,誰後死,便是勝利。據我所知,丁老作古在竹莊之前,竹莊也就自詡靜坐操必勝之券。實則致死原因很多,不是這樣簡單的。

丁老的日常生活,每天進水果四枚,雞蛋兩個,粥湯一碗,內置白脫油一大塊,牛奶半磅,蔬菜少許。他說:「番茄功用很大,每一番茄,可抵一隻最好品種的橘子。」進了這許多,當然要談到出路問題。他認為,每天最好如廁二次,少則一次,否則,滯積發生毒素,混入血液,那是很有害的。甚至天天大便,尚恐排泄不徹底,每星期須灌腸或服瀉劑一次。我曾問他:「瀉劑什麼最妥當?」他說:「不妨用貝麻油。」他又說:「人體既當從事物質的衛生,更當注意精神衛生,精神的衛生,便是心性的涵養。自己固宜抱著樂觀主義,心地既寬,那麼目所見,耳所聞,都是充滿著愉快的色彩和聲調。否則,感時花濺淚,恨別鳥驚心,怡情養性的花鳥,也會變成撩愁媒苦的品物,那豈不是自尋煩惱麼!至於得失榮辱,一切置諸度外,與世無爭,與人無競。人家罵我,當作耳邊風,飄過就算;人家打我,認為和我開玩笑,叫他不要吵擾,人家也就罷休了。否則罵了我,和人家對罵,打了我,和人家對打,罵不過打不過人家,那就大氣特氣,不肯甘心,身體方面受了很大的損害。即使打罵勝人,那打罵時必然動著怒。昔人戒怒說得好:『怒心一發,則氣逆而不順,窒而不舒,傷我氣,即足以傷我身。』事值可怒,當思事與身孰重,一轉念間,可以渙然冰釋。處於家庭,絕對不可有氣惱。事事退一步想,便和平諒解,沒有芥蒂。對自己的夫人,萬萬不能得罪她,她的生辰,不要忘記,屆時買些她喜愛的東西給她,作為無形的禮物,那麼既得她的歡心,決不會無端向你絮聒,向你有所要求,你就能自得其樂,消除一切的煩惱。」他認為日光可療病,日光是唯一的寶物。他說:「有許多人夢想天能雨金雨粟,忽然一朝有金粉金屑,紛紛從半空中吹墜,落在人們的頭上、身上、人家的屋頂上、大地馬路上,甚至田野上,那麼世人必然要變成瘋狂,拋棄一切正業,爭先拾取,那還能談得到社會秩序嗎?實際天天不斷有金粉金屑從半空中墜下,落在人們的頭上、身上、屋頂上、馬路上、田野上,所謂金粉金屑,就是日光,太陽給與地球上一切生物的光和熱,其價值實在超過雨金雨粟哩。我國提倡日光浴,當以《列子》為最早,如其中《楊朱篇》云:『宋國有田夫,自曝於日,顧謂妻曰:負日之暄,人莫知者,以獻吾君,將以重賞。』後來晉代陶淵明《詠貧士》詩云:『淒厲歲雲暮,擁褐曝前軒。』唐白居易《詠負暄》詩云:『杲杲東日出,照我屋南隅。負暄閉目坐,和氣生肌膚。初似飲醇醪,又如蟄者蘇。外融百骸暢,中適一念無。曠然忘所在,心與虛空俱。』這兩詩都說日光浴,居易詩尤為詳盡,且能在靜坐日光中,深得排除雜念之法,於參禪最為有益。」所以他老人家天天曬太陽,即深秋初冬的氣候,他還是赤了膊,在太陽中曬一二小時,從來沒有傷過風,咳過嗽。本其經驗,著有《日光療病法》一書。他又和我談了許多雜話,覺得很有意義:「生平不懂交際,人家來拜訪,我從沒有回拜過什麼人。人家請我吃飯,我也不懂得怎樣回請。」「走路是全身運動,最能得益,所以出外能安步當車,不僅可省車錢而已。但走路以不疲乏為限,疲乏便與身體不宜。」「精神必須調節,做了一小時的工作,宜休息一刻鐘。老年人只能做半小時工作,休息半小時。」他是主張素食,不進葷腥的。有一次,我們文藝界人士,在香雪園舉行聚餐,這天,李石曾來參加,也是素食者。為了他們二老,特設一席素菜,高據上座,我們在下面照樣魚膾肉羹,恣意進啖。一方面又有些小節目演出助興,有某擅口技,表演殺豬,當時李石曾高呼「打倒屠宰場」,此君討了個沒趣。丁老又發起星一粥會,就是每星期一的晚上,在他家中吃粥,由他作東道主,好得只備幾碟素品,如油條、花生、鹹菜、羅卜乾等,簡單得很。惠而不費,無非借這晚上,大家晤談晤談而已。我有時也參與其盛,記得吳敬恆有時也在座,吳老是口沒遮攔,講了許多笑話,曾說:「姜太公在此,百無禁忌,現在這話不對了,應當是姜太婆在此,才得百無禁忌。」這句話耐人探索。

丁老尚有些格言式的雋語,如云:「拂塵滌硯,焚香烹茶,插瓶花,上簾鉤,事事不妨親自為之,使時有小勞,筋骸血脈乃不凝滯,所謂流水不腐,戶樞不蠹也。」又云:「筆墨揮灑,最為樂事。素善書畫者,興到時不妨偶一為之,若因應酬促逼,轉成魔障。」又云:「能詩者偶爾得句,伸紙而書,與一二老友共賞之,不計工拙,自適其意可也。若拈題或和韻,未免著意。至於壽詩挽章,概難徇情。」又云:「院中植花木數十本,不求名種異卉,四時不絕更佳。呼童灌溉,可為日課,玩其生機,伺其開落,悅目賞心,無過於是。」他撰有聯語,也是從修養中得來。如云:「曝日半間屋,窮年萬卷書。」又云:「檢書几案窄,昂首海天寬。」又云:「心閒緣事少,日永愛書多。」又云:「萬卷詩書春富貴,一樓風月夜繁華。」又云:「入世未工疏結客,歸山無計且登樓。」又云:「歲月將闌防失足,利名大好要回頭。」

丁老多藝能,且復擅詩,但詩名為它藝所掩,人不知之,更少見到。我在這兒,摘錄數首如下:

閒坐得句

宵靜坐虛籟,新涼一味清。

燈殘知夜永,月出覺心明。

無念全真性,看雲悟世情。

中年能達理,大道識虧盈。

擬山居

門外秋山靜,空庭落桂花。

圖書一二榻,雞犬兩三家。

魚跳月波碎,鴉棲風柳斜。

夜來將入定,萬簌寂無嘩。

秋 興

閉戶時尋樂,清宵事事幽。

風吟三徑竹,雁語一天秋。

長笛來漁艇,疏燈下小樓。

開編心自遠,日與古人游。

題五十歲小影四首

年華五十如彈指,誤落塵凡劇可哀。

夙世未能成佛去,此生又為讀書來。

藏收十萬又三千,笑傲侯王別有天。

莫謂老夫生計拙,長安賣藥自年年。

道院談經亦偶然,神仙未學學逃禪。

題詩又是留塵跡,一笑人間五百年。

神龕空寂一燈明,秋盡寒來布被輕。

居士莫嫌風味薄,本來無物本無生。

寫 懷

悠悠豈必盡知音,漫向人前論古今。

道外無言方是道,心中有事即非心。

獨超眾岳崑崙壯,盡納群流滄海深。

我是年來無一字,荒江抱膝且長吟。

他收藏的東西,當然以書籍為大宗,其他為甲骨,這許多甲骨,大都是著《老殘遊記》劉鐵雲家舊物。古泉銹綠斑斕,收藏很富,中國泉幣學社,在一九四○年八月成立,就是他和張伯、羅伯昭、戴葆庭、鄭家相、張季量、王蔭嘉、馬定祥等十二人創始。當時借沐園花坪拍了一個合影,迄今四十餘載,影中人除馬定祥外,什九下世,這幀影片,亦唯定祥所獨有。丁老所藏古泉,用線一一繫在硬紙板上,每板若干枚,凡數十板,洵屬洋洋大觀。他晚年把所有的房屋田地及所藏的東西,捐獻公家,並分給友好。自周代迄清代的古泉三全套,及甲骨等,歸上海市博物館。他曾花重資購自常熟鐵琴銅劍樓的宋元孤本十餘種,捐給北京圖書館,請同邑侯湘繪捐書圖,他親自撰記。他說:「自今以往,不蓄財產,勿造新屋,勿置一切精好之物。須將書籍、碑帖、古泉等散去,空其所有,本無一物帶來,亦將無一物帶去。」他贈給我明版《史記》,及賈秋壑《世彩堂韓昌黎柳河東集》影印本。又擬贈我《二十四史》一部,這禮物太重,我婉辭掉了,但心領之餘,還是值得感謝的。

他老人家頭腦很靈敏,很會出主意。他有屋在閘北,給親戚居住。一九二七年,北伐勝利,都市拓寬馬路,以暢交通。他閘北的屋牆突出著,也在拆毀之列,親戚得此消息,非常著急,商請丁老,他靈機一動,就囑親戚回去,不要聲張,立雇泥水匠粉刷牆壁,在牆上大書《總理遺囑》,這樣一來,屋牆居然保住不拆。丁老外間聲譽很盛,匪徒覬覦,寫一恐嚇信給他,他置之不理。一方面杜門不出,那所居的瑞德裡,大門外再加鐵柵,非熟人不放進去;一方面,他和各報館編輯都很熟稔,便在報上發表丁老做投機生意破產新聞。他又故意把醫學書局出盤,並抬高盤值,當然不會有人接受,書局還是他的,只不過放一煙幕彈罷了。這樣果然有效,匪徒不再來糾纏他了。

寫到這兒,覺得尚有些瑣事可談。他早年治數學,曾編過數學書,執教於京師大學堂,那是廉南湖推薦的。世稱歷算家為疇人,清阮元有《疇人傳》,所以他別號疇隱居士,是有由來的了。他的日文,得力於盛杏蓀設立在上海虹口謙吉裡的東文學堂,這時羅叔蘊為校長,日本人籐田豐八為教習。他讀了許多日文書及《日本文典》,翻譯醫書六十八種。宣統年間,他的翻譯書,在南洋勸業會得最優等獎憑。此後,在德國都郎萬國賽會及羅馬萬國衛生賽會,皆列入最優等,得文憑獎牌等物。古泉中,以小泉、大泉、公泉、幼泉、中泉、壯泉,稱為六泉,最為名貴,丁老卻獲見壯泉(那藏古泉富甲一時的劉燕庭所藏六泉,獨缺壯泉,號稱六泉,實僅五泉),丁老向其人購買,索值五百六十元,竟如數酬之。五百六十銀元,其時為巨數,丁老引以自豪,撰一長文,紀其來歷。他禮聘賢士鮑扶九、楊踐形、工金石、一通易學,均助丁老編纂。又顧實(惕生),歷任滬江大學及國立東南大學文學教授,著有《中國文字學》《漢書藝文志講疏》等書,丁老與之約,如逢大學不開課,即請來彼處主持輯政,館俸悉按教授例。人們向丁老有所求托,彼必出一小冊詳細錄存。或問其何不憚煩如此,他說:「我的頭腦中只有學術,其他俗事,不容混淆其間。」他是朱柏廬《治家格言》黎明即起的實行者,所以我外出訪友,必先到丁老處,這時很少來客,便可以暢談了。