我國古代的舞,那是一種樂舞,所謂:「執干戚羽龠之屑,屈伸俯仰以為容也。」這種樂舞,有異於現在的跳舞。現在的跳舞,大抵男女二人為之,以音樂節奏配合其步伐。這種形式是外來的,上海為通商大都市,受外來影響較早,這個玩意兒,首先介紹給國人者為誰?我可以回答說:「這是徐傅霖。」

傅霖是蘇州滸墅關人,留學日本,學的是體育,什麼徒手操、啞鈴操以及其他種種體育活動,都給他學會了,連得跳舞,他亦步亦趨,居然也被他學了去。但這時他對於跳舞,僅僅是從興趣出發,認為學了沒有用,姑妄學之而已。及畢業回國,他編寫了幾本體育入門書,把徒手操、啞鈴操等種種動作和種種姿勢,請人繪成了示意圖,有的是實線,有的是虛線,有系統的表示左右旋轉、上下俯仰的動態,賣給商務印書館,刊印出版。當時各學校紛紛採用,作為教本,把體操列入科目之中。他的夫人湯劍我也留學日本,學著體育,一門體育,共同工作,各學校爭聘他夫婦倆來教徒手啞鈴等操。若干年來,培養出許多體育人才,那位上海著名的老體育家年登耄耋的陸禮華,還是他們的學生呢!

傅霖是戲劇愛好者。這時上海蘭心戲院,設在博物館路(現在長樂路的蘭心戲院是新院),是外國人所經營的,時常由旅滬西僑所組織的劇團演出世界有名的劇本,為話劇的開端。每劇演出,傅霖例必去觀賞一回。觀眾什九是外國人,所以票價很高,他限於經濟條件,沒有辦法,總是買三樓的票,但也須銀幣一元。所得的戲劇知識,確非淺顯。

大約一九一七年吧,張狀元季直在南通辦伶工學校,請他教課,並派他和歐陽予倩一同東渡,考察日本的俳優教育,俾伶工學校有所取法。他回來後,常在《時報》上寫些劇評,竭力提倡改良戲劇。恰巧這時有位戲劇家王熙普(鐘聲),擔任開明紳士沈仲禮所建立的通鑒學校的校長,在報上登著廣告,宜言創導新戲劇,招青年來學習。這個運動,更符合傅霖的胃口,便訪問了王熙普有所建議,雙方水乳交融,談得非常投契,熙普立請傅霖來合作,校中開了學,學生不上什麼課,不過天天排戲,為實地練習。有一天,劇中有一跳舞場面,沒有人熟諳這門技術,既而得悉傅霖在日本學過跳舞,就請傅霖來教授。他日間在南市學校教體操,晚上到通鑒來教跳舞。由於他循循善誘,跳舞逐漸開展,甚至社會上相習成風,什麼探戈舞、狐步舞、華爾茲舞,成為時髦人物的新娛樂。當初認為學了沒有用,不料現在卻派了大用場。

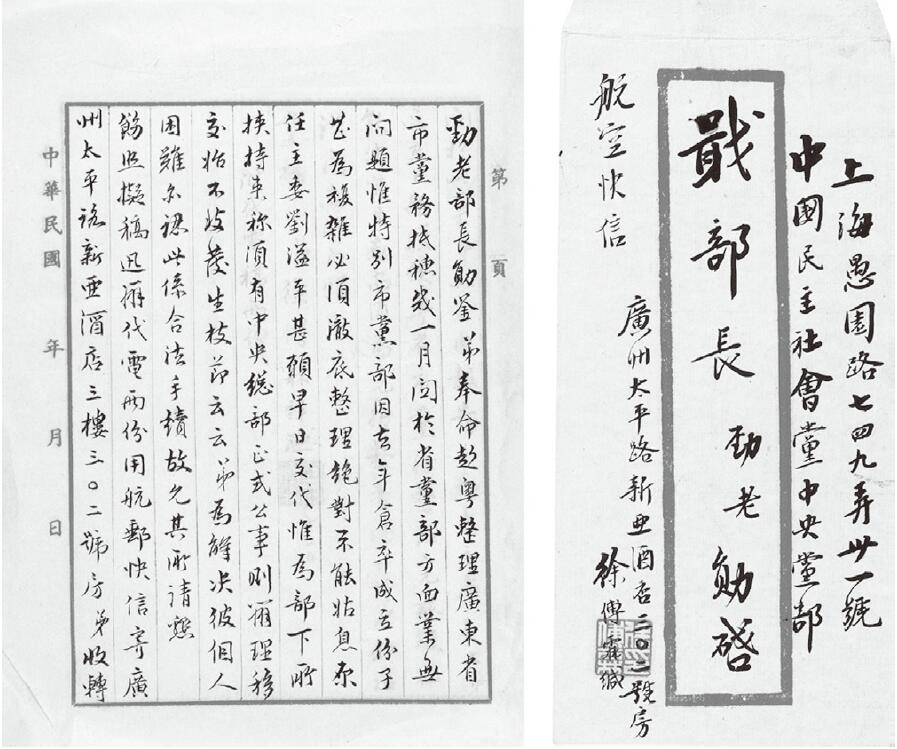

徐傅霖信札

徐傅霖多才多藝,由體育而戲劇,由戲劇而小說,由小說而園藝,都有相當成績和貢獻。且為人詼諧百出,眼睛一眨一眨的,人們看了他就要發笑。他的寫作,充滿了笑料,所以有「東方卓別林」之號,簡稱之為「笑匠」。他字築巖,諧聲為「卓呆」,又因梅字一作「梅」又號半梅。他一度寓居閘北,別署閘北徐公,不讓當年鄒忌的城北徐公專美。世俗謂婦女年齡增長而猶有丰姿的,為半老徐娘,他又自號半老徐爺。《楊家將》小說中有楊老令公,他生肖屬羊,又復演戲,又諧聲為羊老伶工。文人往往摭取古雅的字面,題為齋名,如什麼秋水軒、聽松庵、含英閣、吟芷居等,他故意化雅為俗,為「破夜壺室」。文人取名號,也是取具有書卷氣的,他卻化名李阿毛,我們和他開玩笑,叫他阿毛哥,他又和我開玩笑,因為我喜為各雜誌寫補白小文,他就稱我為補白大王。當時又有一位評彈家又兼擅小說家言的姚民哀,和傅霖搭著擋,在報上時常提到補白大王,居然叫出了名。舊時寫信,結束語不像現在的簡單,「此致敬禮」便可,當時頗有一番講究,如致詩人應稱吟安,致商人應稱籌安,致官僚應稱勳安等等。他們倆似乎不約而同,致書稱補安,這一下直影響到目前,有人來採訪,寫採訪稿,還是補白大王長、補白大王短。在三十六期的本刊,劉東遠和齊滌昔合寫了一篇《補白大師鄭逸梅》,似乎由王升級為大師了。追究根源,始作俑者,其徐姚乎。

傅霖晚年又赴日本學園藝,因此善作盆景。丘壑林麓,可用報紙來代替樹石,不知他在紙上塗上一些什麼藥劑,這種紙做的偽東西,經過風霜雨雪,卻依然無恙。這時他名副其實,又恢復了築巖其名。

他的頭腦是藝術的,可是又是科學的,一度和他的後妻華端岑女士,做科學醬油,很為鮮雋。起初是贈送朋友的,此後要的人太多,供不應求,竟定了價格,做起醬油生意來。因為華端岑幫他做,稱之為「良妻牌醬油」。他的信箋,特請錢瘦鐵題上「妙不可醬油」,為「妙不可言」的蛻化浯,因言與鹽同音,從取笑中做了廣告,這時他的筆名為醬翁,又號賣油郎。總之,他妙趣橫生,令人噴飯。