如果要說近半年來,最讓我開腦洞的時刻——不是參加什麼大會的學習,也不是看某本書,而是參加我組織的「思想夜宴」。

思想夜宴的想法源自一個互聯網模型的嘗試——你的朋友的朋友比你的朋友多。什麼意思?

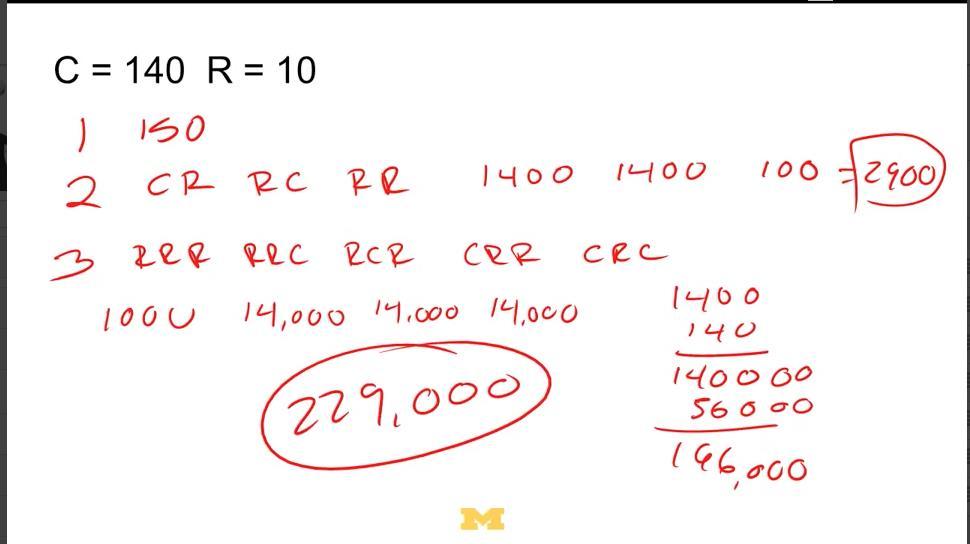

假設你如正常人一樣,有140個常見的和你生活工作相關的朋友,同時你還有10個亂入的不知道怎麼認識的朋友。你的朋友圈大概是150人,這個數字全世界都挺平均的,按照《部落》一書的說法,也是世界上任何一個原始小部落的初始人數。

你的這150個朋友也有自己的朋友,你朋友的朋友就叫做你的二度人脈,同樣你朋友的朋友的朋友,就是三度人脈。一度人脈一個月還能見幾次,二度三度人脈基本一個月不會見一次面,屬於你的弱關係。

你肯定聽說過六度人脈能找到奧巴馬的事情。這有點鬼扯,因為基本上你的影響力只能到第三度人脈。不過我下面會講到,即使只有三層,也不少了。

算算你的二度人脈就有多少?大概2900多人。而三度人脈呢?數字就很嚇人了,近22.9萬。(具體計算方式請參考我的公眾號前端時間推送的《典個贊,我最喜歡的MOOC課程》)

Thinking model

https://class.coursera.org/modelthinkingzh-001/lecture/87

所以,不要說你沒有人脈,每個人基本上都有20W個你能找到的人,分佈在行行業業,上上下下。從理論上,如果你人品還正常,2個電話你就能找到這些人。

如果你仔細一想,你也許會不得不承認,你很多人生機遇很少來自於你的強關係,而是你的弱關係。求職、交友、創業都是。比如說很多人的女朋友來自自己母親同事的女兒,這就是個三度關係。

名字巨難讀的社會學教授教授Granovetter的博士論文就是研究這個的,他當年為了博士畢業,研究了100個波士頓附近找工作的人,發現其中54人都是通過弱關係找到工作。他為這個發現建立的理論被寫成一篇叫做《弱聯繫的強度》的雄文,此文被引用超過2萬次,可能是史上被引用次數最多的社會學論文。

那是70年代,通訊還不太發達,人們第一次意識到,自己有可能擁有這麼強大的社交潛能,各行業領導者開始深入思考這種影響群體的方式——這後面的故事你就熟悉了,六度人脈,《引爆點》,蘋果的品牌魔力,LINKIN,小米的社群營銷,都多多少少受他的影響。

為什麼弱關係這麼強?

1.因為數量大

20萬人裡面哪怕只有百分之一的人知道這個事,也是2000個。比起你在你的150人小圈子裡面呻吟好多了。那麼多人在群裡面發「萬能的群啊」,然後得到回應,就是這個理由。

2.因為價值清晰

因為三度人脈完全模糊了當事人的身份背景、利益關係。反而讓事情本身的價值變得清晰,回歸到本質。比如說你同事哥們的一個朋友正在創業需要找人,而你正好是這樣的人,你既可以獲得比較靠譜的信息,又可以比較公正的看待此事,不會被兄弟情同事關係所障礙。能通過弱關係找你的事,成功率都挺高。

3. 因為跨界

因為思想、知識結構差異,你自己苦苦思考的問題,往往迎刃而解。而其他行業的知識重新回到你的領域來,會有神奇的發酵。

最近還有人研究朋友圈轉發——強聯繫的放大效應是6,而弱聯繫是9。意思是同一個信息,你看到你的弱關係人發給你,然後轉的幾率,比自己看完後轉的要高9倍;比你哥們發給你轉的幾率高1.5倍——因為你朋友告訴你的,你其實也能找到。但是你的朋友的朋友告訴你的,你自己很難發現。

所以,重要的不在於你認識多少人,而是認識多少種人;

不僅對於傳播,弱關係對於團隊組建也有幫助。鑒於最近有四級證書的都在創業,有信用卡賬戶的都在炒股,我也就聊聊一個弱關係和創業的關係。

哈佛大學商學院的Gompers,Mukharlyamov,和Yuhai Xuan在12年6月發表了一篇名為《友誼的代價》的論文。他們考察了3510個風險投資者的團隊,以及這些團隊在1975—2003年間投的11895個項目,希望能夠找到「投資者團隊組合」和「項目成功率」之間的關係。

你要搭伙創業,一般是兩個思路:從關係出發——找熟人,比如同學、同事、同鄉……或者從能力出發——通過圈子物色能力合適的人,找個懂技術的,找個懂營銷的。這兩種團隊,分別基於強關係和基於弱關係的,誰更有成功率?

不能不佩服老外這點死心眼,他們一點點死摳28年的數據,數據最後出來了——弱關係團隊完勝。按能力選搭檔比按照關係選搭檔好:

兩個風險投資者如果有一個是名校畢業的,投的公司上市的可能性會提高9%。如果搭檔也是名校畢業,則提高11%。(注意,不管是投資者團隊還是創業者團隊,高學歷都是高概率。比爾蓋茨喬布斯和扎爾伯格都是小概率事件,表亂退學啊親)。

相反的,選擇老同事搭檔會讓成功的可能性降低18%。選校友,降低22%。選老鄉,則會降低25%。

按照這個論文的路子,你最佳的創業夥伴,應該是和你非校友,沒同過事,而且還不是老鄉的高能力人士。簡單的說,是你的弱關係圈裡的牛人。

所以,重要的也不在於你認識多少種人,而是認識多少種牛人。

既然弱關係裡面的牛人這麼重要,怎樣篩選你朋友的朋友中的牛人?一個個見面性價比太低太低,所以我開始思奔——嘗試一個新玩法,這就是思!想!夜!宴!

第一次在北京,第二次在上海,至今我自己舉辦了2次。每一次都完全超乎想像。北京這次我們從5點聊到12點,上海這次完全沒有停的聊了近4個小時,誰都不覺得累。我自己未來會保持一個月一次,不能再多,再多太多興奮,消化不了了。後來,北京上海這兩地的核心人物小白和LARRY又分別自己組織一次,也是聊的天昏地暗,高潮迭起。

所以我想,這樣應該是流程有效了。下面分享下流程。

思想夜宴的流程非常簡單,就六步,在這裡分享一下:

1. 推薦

你可以隨機從身邊的3個牛人開始,最好這三個人還不熟悉。然後要求一定要他們每個人推薦一個牛人來。推薦制的好處是,面子問題,大家都會找到真正覺得牛的人。這樣基本上,4個人推薦4個人,8個人就湊齊了。

找個茶館,封閉的包間。找個週六日下午,開始玩起。

2. 乾貨

每一個人提前準備分享的乾貨8分鐘。最受歡迎的是系統性的知識和小技巧。提前告知讓別人好準備。可以直接講,也可以PPT。

盡量不要談個人的經歷,或者人生感悟——容易搞成團體支持小組——比如一次一個女人說:「我最近發現,男人這種動物啊,就是……。」「對對對,我也是我也是!」另一個姐姐接口。

從這裡開始氛圍就不對了。這種話題你讓我作為一個男人怎麼接!!

3. 追問

如果有人願意提問,可以追問一個問題,3分鐘時間回答。如果沒有,直接過。嚴格控制時間,因為時間往往不夠。

4. 發酵

全部人講完問完,休息15分鐘,大家各自私聊。15分鐘回來以後,需要帶一個提問回來。

什麼樣的提問?

每個人說出自己希望集眾討論的一個問題——

可以是自己思考的一個困惑,「公司最近希望我做管理,但是我希望成為一個專業人才,該怎麼辦?有沒有同時做好的可能?」

可以是在尋求的一個問題「如果我們能有一種特別簡單和直觀的方式讓人開始編程,女人會不會成為互聯網上更加牛逼的生物」,

也可以是很有趣的一個話題「怎麼用數學的方法證明中國古代哲學天人合一?」

5. 困惑

輪流表達問題,然後主持人逐條記錄,然後投票。

選出群體得票最多的問題——你可以投你最感興趣的,也可以投你覺得自己回答起來最有貢獻的。得票最多的一個問題,全員聊這個。

6. 開始回答

原則上第一輪每個人3分鐘表達完觀點。只有所有人都說過話,才開始自由討論。

思想夜宴的核心:

1. 找到三度人脈

一定要找知識結構不一樣,而且最好三度人脈的人。知識結構不同導致了看問題的不同方面,跨界的思考往往會讓事情變得非常簡單容易。

三度人脈的人(比如說我同學朋友的同事)基本上就不會被你原來的身份所迷惑鳥,不關你是著名大牛還是臭名昭著,他基本都不認識你。不會礙著你面子有話不說,又不會對你早下判斷。

2. 控制好時間

找一個好的時間長老,一定要控制好時間!

打斷別人說話當時雖然覺得比較可惜,但是長遠來說你讓更多觀點湧現。那些喜歡聊的人可以結束後私聊。

要找一個非老好人做時間長老,死死把控著,結束以後,你會感謝他的。

3. 必要時,有一個主持人

主持人負責在討論變得離題、模糊,或者有可能傷害到任何一方的時候重新開啟話題。

開聊!!

如果在第二天能有一個總結,也許會更好。

怎麼勾引這個人寫呢?找到組織者,凡是寫了讀書分享的人,組織者會送一本他最喜歡的書給他——然後找木有寫的收錢吧!)