日暮天無雲,春風扇微和。

佳人美清夜,達曙酣且歌。

歌竟長太息,持此感人多:

皎皎雲間月,灼灼月中華。

豈無一時好,不久當如何。

題解

《擬古》九首,是陶淵明模擬漢魏古詩寫的一組詠懷詩。《擬古》題目大概始於陸機,《文選》載其《擬古詩》十二首,其中十一首擬《古詩十九首》。《文選》還收錄劉休玄《擬古》二首,也是擬《古詩十九首》。陶淵明的《擬古》雖未標明擬的是什麼詩,但參考上述情況,擬的應該是《古詩十九首》以及類似風格的漢魏古詩。

這首詩是《擬古》九首中的第七首,擬的是古代那些表現「美人遲暮」的作品。有學者指出,其所擬的對象很可能是曹植的《雜詩》:「南國有佳人,容華若桃李。朝流江北岸,夕宿瀟湘沚。時俗薄朱顏,誰為髮皓齒?俯仰歲將暮,榮耀難久恃。」

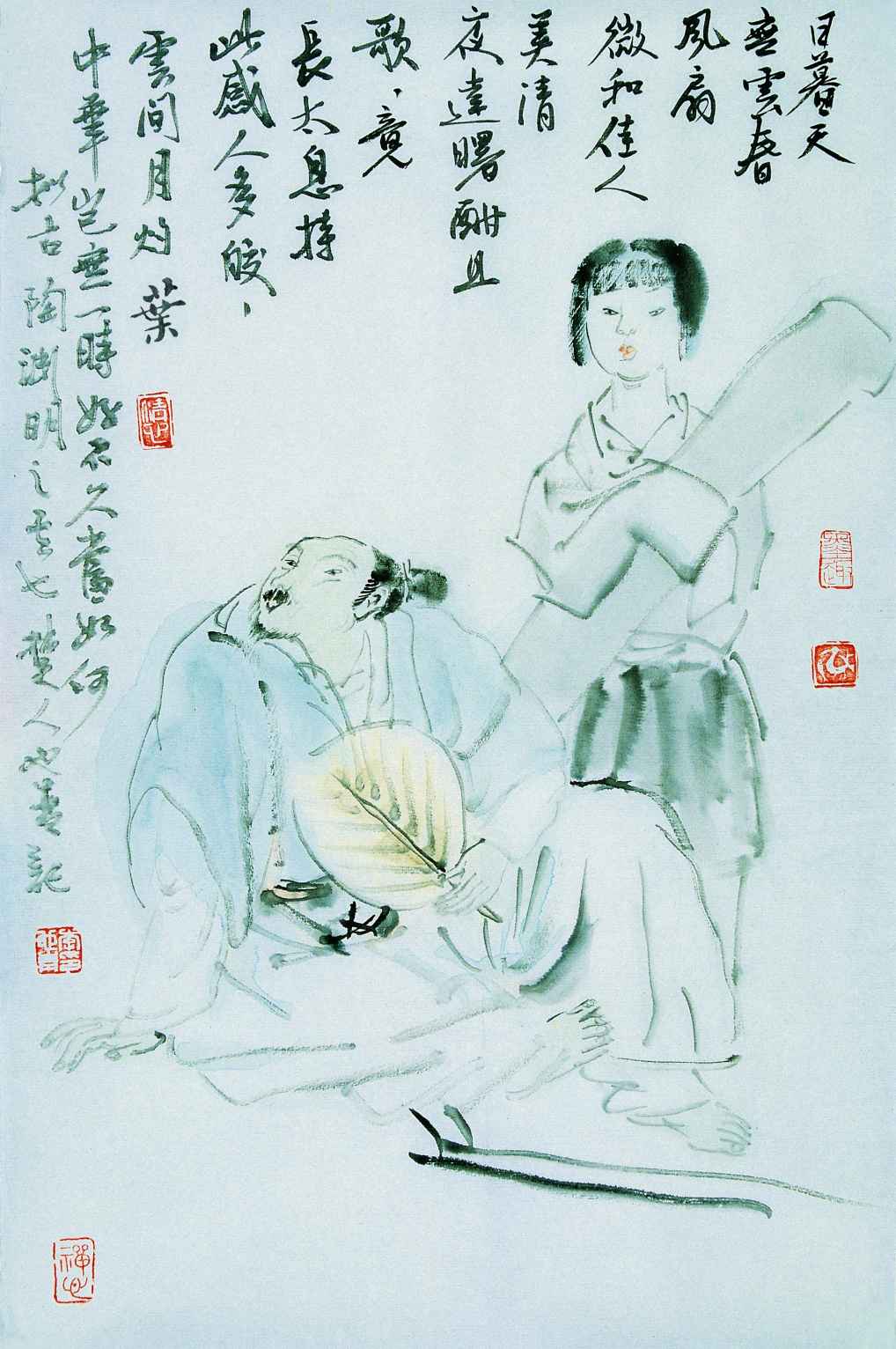

擬古(其七) 詩意圖 李也青 繪

句解

日暮天無雲,春風扇微和

日暮時分,天空萬里無雲,顯得何等澄澈。一陣陣春風吹送著微微的暖意,面對如此景色,怎不令人心曠神怡!而春風又似乎特別有情,慇勤地傳送著「微和」。「日暮天無雲」,即目生情,出語清新自然。而「春風扇微和」,以「扇」這個動作把春風擬人化,「微」則細緻體貼,極富情意。

佳人美清夜,達曙酣且歌

「佳人」,美人。富於青春活力的女子,面對如此清風朗月,自然激發出生命的熱情,激發出對美好人生的熱愛、對未來的憧憬,於是徹夜酣飲唱歌。如此「酣而飲」,是對春景的陶醉,也是對人生的陶醉。唐朝詩人李白《春夜宴從弟桃李園序》敘寫:「陽春召我以煙景,大塊假我以文章。會桃李之芳園,序天倫之樂事。……開瓊筵以坐花,飛羽觴而醉月。」雖則活動的內容不同,其心情則是一致的。

前四句寫景抒情,寫日暮之景直至清夜,而「美清夜」又暗含日暮,清夜之景又見於下文「皎皎雲間月,灼灼月中華」。用筆錯落互見,不同於陶淵明慣常的平敘手法,因為這首詩是擬古詩,在章法上也須向古詩靠攏。賞者當有會於心。

歌竟長太息,持此感人多

感此清夜之美,佳人既酣且歌,以不負此良夜。歌竟忽有所悟,念天下美好景物,皆暫得一時,轉眼即逝,因而有歎。歎什麼?歎好景不長,歎青春易逝,歎芳顏清歌難以永遠得到他人的賞識……種種意緒,使人百感交集。「竟」,終、結束;「持此」,即得此、對此之意。

這種歎息,古今共有。如漢武帝《秋風辭》:「歡樂極兮哀情多,少壯幾時兮奈老何!」又如曹丕《與吳質書》:「白日既匿,繼以朗月,同乘並載,以游後園。輿輪徐動,參從無聲,清風夜起,悲笳微吟,樂往哀來,淒然傷懷。余顧而言,斯樂難常,足下之徒,誠以為然。」都是樂極而生悲感者。

皎皎雲間月,灼灼月中華

以下四句,有人理解為佳人歌唱之辭,而從內容來看,理解為佳人歌唱結束後自言自語的歎息之詞似更貼切。狀「月」而用「皎皎」,又以「雲」來襯托;狀「華(花)」而用「灼灼」(鮮明貌),又襯以綠葉。「春宵一刻值千金,花有清香月有陰」,在如此美好的春夜裡,佳人正像明月那麼皎潔,鮮花那麼妍麗。

豈無一時好,不久當如何

人們對於美好的事物,往往會懷有患得患失之心。春夜越美,春夜在她的心中印象越好,就越能想見她的惶恐、失意和焦慮。如今雖然美好,只是不能長久,這該怎麼辦呢?點明詩歌主題。

曹植詩說「時俗薄朱顏,誰為髮皓齒?俯仰歲將暮,榮耀難久恃」,這是作者代佳人道出心中的苦曲。陶詩卻是借佳人之口自傳心曲,這輕輕的一聲歎息,表達了作者的深婉心曲。

評解

這是一篇寓言體作品。詩篇借佳人的形象表達深厚的情感。高潔美好的情懷,對知音的渴望,美人擔心遲暮的哀怨,都從這一佳人形象裡表達出來。在《閒情賦》裡,陶淵明也描繪了一位絕代佳人,詩人願化身為美人穿的衣領、束的衣帶、用的發膏等,在想像中親近美人,這種想像之中傳達出熾烈的愛情。陶賦中的想像,與屈原賦裡神奇瑰麗的想像不同,它是平實的,更使人感到親切;通過這些想像所表達的感情是熾烈的,所以更具有感人的力量。這首詩也是用晶瑩的語言、生動的形象來表達他深厚的感情,而這種感情其實具有普遍的人生意義。鍾嶸《詩品》評陶淵明:「世歎其質直。至如『歡言酌春酒』、『日暮天無雲』,風華清靡,豈直為田家語耶!」認為此詩不是一般的「田家語」,而別有寄托;認為此詩並非「質直」,而是辭采清麗。清人方東樹也稱讚此詩「情景交融,盛唐人所自出」(《昭昧詹言》)。這種風格在陶詩中確不多見。