一般來說,我們喜歡、認可乃至崇拜某一位作家,都是因為他的作品,我們通過閱讀他的作品,去直覺感知他的內心,並由此獲得情感共鳴。儘管孟子論詩,提出「知人論世」的原則,但更多的時候,我們還是願意相信自己的直覺,而有意無意地屏蔽掉作者的生平出處、作品的背景之類的內容。錢鍾書先生的名言:「假如你吃了個雞蛋,覺得不錯,何必要認識那下蛋的母雞呢?」如果你只是將之理解成他不願與俗子交遊的托詞,未免膚淺。實際上,錢翁此語,隱藏著他對孟子「知人論世」觀的商榷,他意圖說明,文學本身,就有獨立的審美價值,不需要依托於政事學術。錢翁此論尚矣,但我對東坡的態度正好相反,我願意結識這只下蛋的母雞,卻並不覺得雞蛋的味道有多麼高明。是的,你沒有看錯,我從來就不喜歡東坡的大多數詩詞。他的文學作品,除了散文,大都不能打動我,但是,我卻願意有這樣一位朋友,因為在我看來,他的詩詞作得怎樣並不重要,他的人生卻是天地間至善至美的鴻篇巨製。

如果我們認同《文心雕龍》所確定的「 原道、宗經、徵聖」 三位一體的文學批評原則,自會承認,中正平和、溫柔敦厚的《詩經》是最合於「道」的經典文本。但人生在世,憂多樂少,文藝不悲,則不足以動人,真誠的悲比真誠的快樂更能打動人,甚至高明者假造的悲,也要比真誠的快樂更加動人——因為悲傷比快樂更接近生命的底色。人們也許在理想層面上會認同《周易·系辭》裡的名言:「樂天知命,故不憂。」而人非聖賢,孰無憂戚悲愁抑塞悱惻之情?往往是離經叛道的文學,才真正地打動人、感發人。正像蘇珊·桑塔格所說的那樣:「像克爾愷郭爾、尼采、陀思妥耶夫斯基、卡夫卡、波德萊爾、蘭波、熱內—以及西蒙娜·薇依——這樣的作家,之所以在我們中間建立起威信,恰恰是因為他們有一股不健康的氣息,他們的不健康正是他們的正常,也正是那令人信服的東西。」(《西蒙娜·薇依》) 而東坡,他的人格太健康,太沒有缺陷,所以注定他的人生是神一樣的存在,他的詩詞卻很難打動被大眾視為異類的若干人,包括我。

東坡最可貴的,不是他的詩詞,而是他的人格。在千古文人之中,他罕見地優入聖域,真正達到了儒家人格的最高標準——中庸。孔子曾深慨乎中庸之難得:「天下國家可均也;爵祿可辭也;白刃可蹈也;中庸不可能也!」 中庸既是為政處世的原則,更是完善人格的標桿。人格的中庸,又稱中行,意味著天性的各個方面充分自由地發展,意味著文質彬彬,溫文爾雅,止於至善。而古今文人,或狂或狷,性情上總是有這樣那樣的缺憾,較諸東坡的渾渾灝灝,大美無言,均有所遜色。我依稀記得一位現代文學作家說過,你讀李白的詩,當然覺得好,可是要想像一下你樓上住的是李白,那該是怎樣的噩夢?但倘使這位作家活在宋代,有幸與東坡為鄰,他一定不會覺得那是一件苦事。

東坡是一位球形的天才。以詩而論,儘管他的詩大多不感人,但想像奇瑰,句法靈動,用典使事,精妙有趣,仍不失名家。在天水一朝,他和學生黃庭堅並稱「 蘇黃」,儼然與唐代的「 李杜」 相埒。順便說一句,黃庭堅是宋代影響最大的詩人,但他的詩泰半淡薄寡情,徒逞技巧,我往往讀之不能卒章。東坡的詞,雖然歷來也非議不小,好之者許為「 開出向上一路」,惡之者貶為「著腔子好詩」,但可以肯定的是,蘇詞確實自成一格,對詞的傳統體性,是破壞,也是創新。他的書法,居宋代四大書家「 蘇黃米蔡」 之首,也能繪事。而他的文章,更是一個時代所無法企及的高峰。

東坡進京赴考時才二十一歲,當時的文壇領袖歐陽修看了他的信,激動得毛孔賁張,汗出淋漓,致信好友梅聖俞,連呼「 快哉」,自承天分不及:「老夫當避路,放他出一頭地也。」更連用兩個「可喜」,表達了這位胸襟高曠的前輩學人對隱有出藍之勢的後輩由衷的喜愛。

曾經做過東坡秘書的李之儀,在一封書信中說,歐陽修、王安石的文章,固然是一時之宗,東坡的文章卻已臻文章至境。他形容東坡的文章如「長江秋霽,千里一道,滔滔滾滾,到海無盡」,這是說蘇文的高曠雄渾,氣盛言宜;又如「風雷雨雹之驟作,崩騰洶湧之掀擊,暫形忽狀,出沒後先,聳一時之壯氣,極天地之變化」,這是說蘇文善於變化,技法高明。而東坡的弟弟蘇轍,在給他寫的祭文中,乾脆就說:「兄之文章,今世第一。」

中國古人習慣於含蓄的表達,他們不會輕易說誰誰誰是天下第一,但蘇轍能在這篇蓋棺論定的重要文章中,如此乾淨利落地宣佈蘇文天下第一,乃是因為蘇文的確引領一時之風會。直至南宋時,蘇文依然是天下讀書人摹習的最好範文。陸游《老學庵筆記》記載:建炎(南宋高宗的第一個年號) 以來,讀書人參加科舉,都要摹習蘇文,四川一地,其風尤盛,號稱「 蘇文熟,吃羊肉。蘇文生,吃菜羹」。意思是摹習蘇文功夫到家,就能做官吃得起羊肉,要是學東坡學不到家,就只能吃菜羹了。菜羹是把蔬菜和米屑煮在一起,半湯半糊,為古代貧者所食。我家鄉的羹,又稱粉糊( hu ) ,是把肉丁、香干丁、筍丁加粉勾芡,滋味十分鮮美。

衡之以現代科學理論,東坡是一位左右腦同等發達的天才。除了在文藝方面有超卓的天賦,他還是宋代儒學重要流派蜀學的代表人物。他才情如海,天下獨步,以致時人不得不以仙才目之。王辟之《澠水燕談錄》云:「子瞻文章議論,獨出當世,風格高邁,真謫仙人也。」謫仙也就是俗稱的文曲星下凡,王辟之稱東坡是謫仙,一是認為他文章議論,滔滔雄辯,當世無與倫比,二是說他的文章風格,相對世俗人生,具有非常鮮明的超越性。後來推崇東坡的,又把他與詩仙李白相類比,稱作詞仙,或因其號東坡居士,而親暱地呼之曰坡仙。

但是,詞仙、坡仙的嘉號,恐怕東坡自己聽到了,會心生「 不夠知己」 之慨。是的,他達生樂天,豪宕不羈,對莊子深有會心,詩風詞風,專主高曠雄渾,這些都沒有錯。但他的生命底色,卻是君子儒。你讀他的「 九死南荒吾不恨,茲游奇絕冠平生」「 餘生欲老海南村。帝遣巫陽招我魂。杳杳天低鶻沒處,青山一發是中原」,如果不能讀出他忠君眷民、九死不悔的執著,我們不妨再來看看他是如何評價杜甫的—

古今詩人眾矣,而杜子美為首,豈非以其流落饑寒,終身不用,而一飯未嘗忘君也歟?(《王定國詩集序》)

王鞏《隨手雜錄》一書,記載了東坡親口跟他講的故事:

子瞻為學士,一日鎖院(翰林院下班後) ,召至內東門小殿。時子瞻半醉,命以新水漱口解酒,已而入對(當面接受皇帝的旨意) ,授以除目(除授官吏的文書) 院 呂公著司空平章軍國事,呂大防、范純仁左右僕射。

(以上是除目的內容,對呂公著、呂大防、范純仁三人的人事任命。)承旨畢,宣仁 (宋神宗之母高太后)忽謂:「官家 (皇帝)在此。」 子瞻曰:「適已起居矣 (問候過皇帝起居了)。」 宣仁曰:「有一事要問內翰。前年任何官職?」 子瞻曰:「汝州團練副使。」「 今為何官?」 曰:「 備員翰林充學士。」 曰:「何以至此?」 子瞻曰:「 遭遇陛下 (指宣仁太后)。」 曰:「不關老身事。」 子瞻曰:「必是出自官家?」 曰:「亦不關官家事。」 子瞻曰:「豈大臣薦論耶?」 曰:「亦不關大臣事。」 子瞻驚曰:「臣雖無狀,必不別有干請 (干謁請托)。」 曰:「 久待要學士知。此是神宗皇帝之意。當其飲食而停箸看文字,則內人必曰: 『此蘇軾文字也。 』神宗忽時而稱之,曰: 『奇才,奇才! 』但未及用學士而上仙耳。」 子瞻哭失聲。宣仁與上左右皆泣,已而賜坐喫茶,曰:「內翰直須盡心事官家,以報先帝知遇。」 子瞻拜而出,撤金蓮燭送歸院。

宋神宗去世後,哲宗年幼,由祖母宣仁太后代攝政事,宣仁寬政簡民,廢除了禍國殃民的新法,北宋朝政終於短暫地回到正軌,而東坡也結束了他的貶謫生涯,回到朝廷任翰林學士。史稱「 女中堯舜」 的宣仁與東坡的這番問答,如絮絮家常,卻備見君臣遇合的深情。我最感動的是「 子瞻哭失聲」五字,那種發自內心的忠藎,受一恩而終身不忘的忠厚,讓千載之下的我讀來,心頭猶然大熱。

這是一位極聰明而又極忠厚的至誠君子。須知聰明和忠厚,往往很難並存,太聰明的人,往往刻薄,忠厚的人,又多有鈍根。像東坡那樣,才華絕代,卻又遇人溫厚,哪怕對方只有片善可取,就恨不得與之傾盡城府,終生不改赤子之心,實在太難得了!他有極強的人格魅力,深為士大夫所愛。臨淮名士杜子師,在東坡被貶到「天涯海角」 的海南儋州時,準備賣掉全部家產,舉家搬去儋州與東坡做鄰居,因為東坡獲得特赦放還回內陸,其事才作罷論。更早的時候,東坡被貶到黃州做團練副使,有一高安人趙生,淪為乞丐,而志氣不墮,致信東坡求見,東坡也賞其文采,與之會面傾談,趙生立即被東坡那種怡樂平易的風度所傾倒,相與晨夕討論,留住半年不去。東坡離開黃州北上,趙生一直跟到興國縣境,方才依依作別。

東坡博聞強識,口才便給,天性又幽默,時能妙語解頤。他的朋友劉貢父,晚年患風病,鬚眉盡脫,鼻樑也差點斷了,有一次幾位朋友一起飲酒,事先約定大家各取古人詩句,互相嘲諷,東坡就開起劉貢父的玩笑:「大風起兮眉飛揚,安得壯士兮守鼻樑。」這是改了漢高祖劉邦《大風歌》的原句:「大風起兮雲飛揚,安得猛士兮守四方。」所有人都哈哈大笑,弄得劉貢父哭笑不得。現代人認為,取笑別人的生理缺陷,是非常下流的行徑,但須知東坡與貢父本系知交,開得起這樣的玩笑,又在事先確立了遊戲規則,以古人詩句相戲,這樣,玩笑的重點就不在對方的生理缺陷,而在古人詩句與所嘲謔的對象是否吻合,實在未可厚非。古人把這樣的玩笑稱作「 雅謔」,善雅謔者,內心必定光明澄澈,與今天某些藝人嘲諷別人的生理缺陷以換取廉價的笑聲,有本質的不同。

東坡的人格魅力,還體現在他的曠達灑脫,安於出處。他生在和怡喜樂的積善之家,天性得以毫無拗折地生長。祖父蘇序育有三子,大兒蘇澹、中兒蘇渙都很早中了進士,唯有三兒蘇洵,也就是東坡的父親,到二十多歲還不愛讀書。蘇序卻從來不強迫蘇洵進學,結果蘇洵二十七歲上忽而心智大開,沉潛百家,綜融諸子,終成文章大家。蘇洵育兒,也是鼓勵多,訓誡少,他很早就發現了兩個兒子性情的特點——長子太聰明,次子太執著,遂作文《名二子說》,以為規誡。東坡名軾,軾是車前的橫木,同車子的其他部件相比,軾似乎只是可有可無的裝飾,然而車沒有軾,卻不能稱其為一輛完整的車子,蘇洵擔心這個兒子太過聰明,易遭人嫉恨,所以希望他懂得外飾;次子名轍,轍是車輪印,蘇洵認為,天下之車,無不遵轍而行,衡定車功,不及於轍,但車子傾倒,馬匹僵斃,也沒有人會怪車轍,他希望小兒子善處乎禍福之間。

這是一個崇尚自由,沒有專橫的家長習氣,而又書香濃郁的家庭,在這樣的家庭中成長,人格很難不完備。自小,東坡受父親影響,研習賈誼、陸贄的文章,希望經世濟國,又作《易傳》《論語說》《書傳》,對儒學有了較精深的研習。中歲以還,名場閱歷,多經坎坷,讀《莊子》,以為先得其心。在宦途迭經起落之後,他深契於莊子「 齊物」 的思想,並由此獲得內心的安寧。晚年更參禪理,這幫助他更好地消解了痛苦。然而,也正因為他善於自我排解,其詩詞始終不能臻於「 以血寫就」的至境。

東坡有一首《沁園春》,詞中有「用捨由時,行藏在我,袖手何妨閒處看」 的述志之語,他的人生,更是實踐了他所傾心的蒙莊齊物之旨。晚年的東坡,和蘇轍一同被貶,他倆在梧州、籐州之間相遇,路邊有賣切面的,便買來同食。路邊小攤所制,粗惡難以下嚥,蘇轍又當遷謫,心情不好,哪裡吃得下去,於是放下筷子,不停地唉聲歎氣,而東坡早就把一碗切面吃得罄盡。吃完後,他慢悠悠地對蘇轍說:九三郎,你還要慢慢咀嚼它的味道嗎?然後哈哈大笑起來。(蘇氏家族,人丁繁盛,自同一曾祖父算起,東坡排九十二,蘇轍排九十三,故東坡稱蘇轍作九三郎。) 東坡的學生秦觀,聽說了這件事,感慨地說:這就跟先生喝酒一樣。先生喝酒,不過是喝一種能讓人醉的液體罷了。

東坡對人對事,是如此和易寬容,這樣的人,本來應該福慧雙全,一帆風順才對。然而不然。「問汝平生功業,黃州惠州儋州」,他的後半生大都在貶謫中度過,他的人生,是千古才人最驚心動魄的一場大悲劇。如果說其他文士的運蹇多故,泰半是因為性情的缺陷,東坡的悲劇,卻是因為他性情太完美,不能見容於污濁的官場。他是真正實踐了孔子中庸理想的士子,然而從古以來,在任何社會,能如魚得水的都是無原則、無廉恥的鄉願之徒,卻不是「國有道,不變塞焉,國無道,至死不變」的真中庸。蘇轍稱東坡「剛而塞」,意即原則問題絕無變通餘地,這是東坡最為人忽視的人格精神,也正是這種剛塞有守、九死不悔的人格,決定了他一生的悲劇。

東坡二十二歲高中進士第二名,又中《春秋義》科第一,殿試中乙科,賜進士及第。後丁母憂不出。(古代父母去世,須守孝二十七個月,不得出仕,謂之丁憂。) 二十六歲參加由歐陽修、楊畋特薦,仁宗皇帝主考的「制舉」試,入三等。制舉又稱「大科」,是宋代選拔經世人才的重要手段。在宋代士子心中,制舉出身的人,地位要高於科舉出身的人。制舉考試,要求士子不僅有極淵博的知識,還要有經綸世務的能力、漂亮的文采,要求極高。制舉共分五等,一、二等從未有人中式過,仁宗朝明文規定,制舉入三等,即依照進士第一(狀元)的待遇授官,可見榮耀。兩宋三百餘年,舉行過二十二次制舉御試,只有四十多人入等,而入三等的,只有吳育、蘇軾、范百祿、孔文仲四人。這一次制舉,弟弟蘇轍也入四等,兄弟同科,前所未有。

東坡少年巍第,又得前輩名公歐陽修的真心獎掖,本該有似錦前程。的確,命運之神似乎尤其眷顧這位穎發的天才。英宗皇帝還在做藩王時,就聽說了東坡的大名,登基後,想特詔東坡為翰林學士,宰相韓琦不同意,於是依照慣例,讓東坡又參加了一次制舉試。治平二年(1065),年方三十歲的東坡,再次制舉三等,轟動朝野,自此得以進入館閣,遂有蘇學士之稱。

入值館閣,意味著將來有可能做宰相。事實上,仁宗皇帝讀了東坡兄弟的制舉進策,「退而喜曰:『 朕今日為子孫得兩宰相矣』 」。然而,終東坡一生,只做到了正二品的官,他後半生顛沛流離,艱辛備嘗,甚至身陷囹圄,差點連命都丟了。絕代仙才,成了被命運播弄的可憐兒。

宋神宗熙寧四年(1071),東坡三十六歲,遭遇了宦途的第一次挫折。

宋神宗上台後,任用王安石施行新法,其本質是朝廷「 看得見的手」 過多介入市場,民間經濟遭到嚴重打擊,朝廷越富,百姓越窮。儒家經典《大學》有言:「國不以利為利,以義為利也。」又曰:「長國家而務財用者,必自(『 自』 是其的意思) 小人矣。」朝廷介入經濟越深,便越會與民爭利,侵害百姓,更何況,集中到朝廷的財富一定是效率最低的,必然會產生大量的浪費和無法遏制的腐敗,為小人佞臣撈取好處大開方便之門。而且,一旦各級官員的慾望之門被打開,就再也沒有誰能把它關上,唯一的辦法就是等著整個國家崩潰。王安石個人品格十分高尚,我認為他的詩才遠在東坡之上,他與東坡政見不同,卻能在東坡系獄時,上書神宗,為東坡求情。但王安石的政治主張太過理想化,又剛愎自用,一意孤行,致為群小所趁。他的名言是「天命不足畏,祖宗不足法,人言不足恤」。這是急功近利、無所顧恤的法家思想,與儒家「 周監於二代,鬱鬱乎文哉。吾從周」「 好人之所惡,惡人之所好,是謂拂人之性,災必逮夫身」 的保守主義的政治智慧,截然相反。

東坡第一反對的是王安石變革科舉之議,又反對上元(元宵節) 採購浙燈,而真正得罪王安石身邊的新黨的,是東坡任進士考官,不齒舉子迎合時勢,爭相指摘祖宗之法,遂向皇帝上疏反駁,深中新黨之病。善於明哲保身的東坡,自請貶官,外放杭州通判。

但是新黨並沒有放過他。神宗元豐二年(1079),東坡四十四歲,新黨何大正、舒亶 、李定等人告密,說蘇軾的詩文誹謗朝政及中外臣僚,無所畏憚。遂將蘇軾下獄,由御史台根勘,史稱烏台詩案。自分必死的東坡,給蘇轍寫詩訣別,這是他一生難得的兩首絕唱:

聖主如天萬物春。小臣愚闇自亡身。百年未滿先償債,十口無歸更累人。是處青山可埋骨,他年夜雨獨傷神。與君世世為兄弟,更結來生未了因。

柏台霜氣夜淒淒。風動琅璫 月向低。夢繞雲山心似鹿,魂飛湯火命如雞。額中犀角真君子,身後牛衣愧老妻。百歲神遊定何處,桐鄉應在浙江西。

《詩經》的傳統是詩言志,陸機《文賦》則提出詩緣情。東坡的詩,與唐代白居易的詩一脈相承,很多時候既非言志,更非緣情,而是為了表達一種趣味,故其詩多不感人。但這兩首詩,情感濃郁,直是噴瀉而出,是東坡集中難得的精品。

烏台詩案,宰相吳充以下朝中正直大臣上疏極諫,太后曹氏也為東坡說情,但實際上,神宗雖然不喜東坡的政見,對其人則殊無惡感,遂決定結案,把東坡貶為黃州團練副使。

當時擔任參知政事(副宰相)的是同以文學知名的王珪 。王珪 才華、學問、胸襟、經世能力遠不及東坡,他由參知政事直做到同中書門下平章事,凡一十六年,官運亨通,秘訣只有一條,那便是揣摩上意,一切以神宗的意旨為準衡。他嫻於官場文化,上殿進呈,就說「 取聖旨」 ;皇帝表明了態度,就說「 領聖旨」 ;退朝曉諭稟事者,就說「 已得聖旨」。時人不齒,稱他「 三旨相公」。然而就是這樣一位庸官,卻對東坡有著難以掩飾的刻骨仇恨。

東坡被貶黃州,照說新黨該出一口氣了,王珪 卻依然耿耿於懷。那是卑賤對高貴、陰暗對光明的仇恨,與政見無關。神宗心裡一直對東坡甚是賞識,便與王珪 商量起復東坡,回朝任用,王珪 百計阻撓,更向神宗進讒,說東坡有詩雲,「此心惟有蟄龍知」,皇上您飛龍在天,他不知敬愛,卻去求取蟄龍的賞顧,顯然有不臣之心。在座另一位大臣章惇 趕緊說:龍不是只能指代皇帝,普通人也可以稱龍。神宗甚有學問,立即道:是啊,古代以來稱龍的人很多啊,比如說荀家八子,號稱八龍,諸葛亮人稱臥龍,難道這些人也是做皇帝的麼?退朝後,章惇 面責王珪 :相公說這話太過分了吧,您和蘇軾有多大的仇,這是要讓人家滅族啊!王珪 十分尷尬,辯解道:這樣解詩不是我的發明,我不過是轉述舒亶 的話罷了。章惇 見他毫無擔當,於是也不再客氣,說:舒亶 的唾沫你還去吃啊!

王珪 的讒言,實在是狠毒已極,倘若運氣不好,遇到陰刻殘險之君,東坡真有覆族之禍了。王珪 進讒失敗,又立即諉過他人,更見出其內心的卑瑣陰暗。東坡本是至誠君子,《詩》有之:「憂心悄悄,慍於群小。」君子的光明坦蕩,沒有讓小人見賢思齊,反而更激起小人的幽仇暗恨,無論新黨舊黨,都容不下這位中行君子。

元豐七年(1084),東坡從黃州量移汝州就任,由於長途跋涉,旅途勞頓,幼子蘇遁病亡,蘇軾便上表朝廷,請在常州居住,立即得到朝廷的許可。可是,當他準備要南返常州時,神宗駕崩了。在路上的東坡聽到消息,不由放聲大哭。因哲宗年幼,宣仁太后攝政,啟用舊黨,東坡又得入朝輔政。元祐 四年(1089),五十四歲的東坡再一次得罪當權派,以龍圖閣大學士貶去杭州做太守。在杭州,他留下了很多世俗意義上的好詩好詞,膾炙人口,卻多不能動搖人心。

東坡的這次外放,首先是因為他觸迕了宰相司馬光。這位編有《資治通鑒》的大學者,本來應該明白廣開言路方能長保太平的道理,可是,權力讓他頭腦發昏,他一心只想盡廢新法,卻不知新法亦非百無一是,東坡比他看得深,也因此觸怒了司馬光,於是一團火氣就向東坡發作。東坡卻心平氣和,對司馬光講:您親口跟我講過,當初韓琦做陝西大帥,您做諫官,與韓琦起了爭執,韓琦很不高興,您也無所顧慮,現在我跟您提意見,卻不許我把話講完,難道是因為做了宰相的緣故嗎?司馬光啞口無言,只好乾笑幾聲,把場面混過去。然而至此,司馬光就有了把東坡逐出都城之心,只是因為他不久病卒,才未及對東坡下手。

但舊黨中那些希合求進的小人,對東坡就沒有那麼客氣了。東坡的正直無私,更映襯出他們內心的陰暗卑瑣,於是有人舊賬重提,又拿烏台詩案說事,誣蔑東坡誹謗朝政;有人說神宗駕崩,東坡不知悲哀,反而詩裡出現「 聞好語」 這樣大逆不道的話,罪該萬死,幸好此詩刻石時日俱明,東坡又逃過一劫。

為什麼無論支持變法的新黨,還是反對變法的舊黨,都不能容忍東坡呢?元祐 七年,東坡守揚州,從揚州教授任上離職的曾旼 ,到真州(今江蘇儀征) 看望曾經權傾一時的新黨人物呂惠卿。呂惠卿早年逢迎王安石,後來卻出賣王安石上位,他之被貶,東坡兄弟很出了一些力,所以特別恨蘇氏兄弟。知道曾旼 從揚州來,便有了下面這番對話—

呂惠卿問:你認為東坡是什麼樣的人?

曾旼 道:東坡是個聰明人。

呂惠卿怒道:堯聰明嗎?舜聰明嗎?禹聰明嗎?——意思是堯、舜、禹才是真聰明,東坡也配?

曾旼 回答道:不是這三人的聰明,但也是一種聰明。

呂惠卿開始語帶譏刺:你誇他聰明,這位聰明人他學的是哪一路學問啊?

曾旼 依然老老實實地道:他學的是孟子。

呂惠卿更加憤恨,咆哮道:你這是什麼話!

曾旼 卻神色不動,淡淡道:孟子的名言是以民為重,社稷次之,我就憑著這一點,知道東坡是學孟子的。

此言一出,呂惠卿如飲喑藥,默然失聲,再難反駁。東坡一生政見,只視其利於百姓否,只爭是非,不論利害,而政治卻要講利害、講平衡,這是東坡半生貶謫,不得騁志的根源所在。

宣仁皇后攝政期間,東坡雖時時要提防小人們的暗箭,總算能稍展所長。他直做到端明殿翰林、侍讀二學士,這是他一生中做到的最高官職,蘇轍祭文稱他為先兄端明,即以此也。這期間,東坡捲入了著名的「 元祐 黨爭」,他那自由的、活潑的性情,與河南伊川人程頤刻板方正的性情截然對立,由性情的、學術的不相洽而至於互不相能。東坡兄弟是所謂的蜀黨,程頤輩則是洛黨,另尚有承繼已病故的司馬光法統的朔黨,以劉摯為首。三派相持不下,彼此爭權。直至元祐 八年(1093)哲宗親政,重行新法,舊黨遭斥,元祐 黨爭才停止。

元祐 黨爭,是反對新法的舊黨內部的意氣之爭、學術之爭,三派鼎峙,形成了微妙的政治平衡。宋徽宗登極後,延續哲宗崇奉新法的政治路線,繼續打壓舊黨。崇寧四年(1105),徽宗給元祐 黨人定性,叫作「 元祐 害政之臣」,由宰相蔡京書寫司馬光以下三百零九人的名單,頒之州縣立碑,謂之「 元祐 黨籍碑」,凡列為黨人的,其子孫不得留京師,不得參加科舉,碑上列名而未過世者,一律永不錄用。元祐 黨籍碑分文臣、武臣、內臣、為臣不忠曾任宰臣四個部分,文臣中又分曾任宰臣執政官、曾任待制以上官、余官三類,文臣第二類以東坡居首,他的學生和終生知己秦觀,則在第三類余官名單中傲居榜首。不過,徽宗和蔡京沒有想到的是,到了南宗初年,元祐 黨人獲得平反,改稱「 元祐 忠賢」,凡是列名元祐 黨人的後代,莫不以其祖曾入黨人而自誇,且根據蔡京原碑拓本,重新摹刻。

很多人讀史至元祐 黨爭,都會感慨,東坡和伊川,都是難得的賢士,卻因意氣相爭不下。其實,東坡與伊川固然在性情上、對儒學的理解上殊多歧異,黨爭能相持多年,實在是攝政的宣仁太后有意放任、高明地挑撥的結果。這是最高統治者的權術,是御下治人的絕頂法門,無論蜀、洛、朔黨,都不過是太后手中的棋子罷了。明瞭這一點,我們就能剝除東坡與伊川相爭的政治因素,而專從性情、學術上著眼,更深刻地理解東坡的性情。

東坡與伊川的矛盾,從司馬光逝世時開始公開化。司馬光逝世,伊川是朝廷委任的主喪官,當天皇帝率領群臣到明堂祭祀,群臣因此不能第一時間到司馬家中弔唁。明堂祭祀是吉慶之禮,禮成後東坡、蘇轍趕去司馬家哭拜,途遇同僚朱光庭,東坡很奇怪,問:公掞 (朱光庭的字) 兄,你去司馬溫公家弔唁,怎麼這麼快就回來了?朱光庭道:伊川先生說慶吊不同日,不讓我前往。二蘇聽說後,悵然返家,向人言伊川是「鏖糟陂裡叔孫通」,自此常常譏刺伊川。鏖糟陂,是汴京城南的雜草坡;鏖糟,是骯髒不潔之意。叔孫通原是秦博士,後為漢高祖制定禮儀。二蘇以為禮樂不當一成不變,稱伊川為「鏖糟陂裡叔孫通」,是說伊川只算得上是鄉野間的村夫子,村裡人婚喪嫁娶,去主持一下還行,發揮儒門大義,就力有未逮了。

又有一次,恰逢國忌,大臣在相國寺禱祝,伊川要求大家一同食素。東坡詰問伊川:你程正叔(伊川的字) 又不信佛,吃什麼素?伊川答道:禮經有云,居喪不飲酒食肉。忌日,是居喪的延續,當然也不該飲酒食肉。忌日食素,此前並無這樣的傳統,東坡覺得伊川未免小題大做,一面叫人準備肉菜,一面引漢太尉周勃準備剿滅呂後一族時對三軍將士講的名言:「為劉氏者左袒。」要求大家站好陣營。於是范淳夫輩食素,秦觀、黃庭堅輩食肉,洛、蜀兩黨,營壘分明,成為元祐 黨爭的重要組成部分。

伊川所謂慶吊不同日,固然出諸禮經,但未免拘執,不近人情。他不明白,禮是為了導節人情,比禮更重要的是人心的誠,孔子固云:「禮,與其奢也,寧儉;喪,與其易也,寧戚。」至於據禮經更進一步發揮,要求忌日食素,更無必要。東坡兄弟與伊川的分別,是鳶飛魚躍的詩性生命與壁立千仞的哲學生命的分別,是自由奔放的上智人格與苦修常參的中人人格的分別。我們只要看一看程朱理學盛行後,中國再也沒有出現過解衣磅礡的大時代,自徽宗宣和以後,中國文化就一直走下坡路,便會更加感歎東坡自由活潑的精神氣質的可貴。由伊川到考亭(朱熹) ,這一脈的學問適合社會佔多數的中人,卻必然會束縛上智天才的發展。中才之士,固然需要哲學家以禮規範其行為,但如果一個社會沒有給詩性生命留下空間,整個社會就會愈來愈板滯,不再有創造力,偶爾有奇偉之士出現,也會很快被死氣沉沉的社會所吞噬。太白、東坡以後,再無太白、東坡,理學盛行,大抵是不能辭其咎的。

宣仁太后去世,哲宗親政,重新啟用新黨,東坡先貶英州,未到任文書又至,更貶往惠州,再貶海南儋州。元符三年,哲宗去世,徽宗登基,大赦天下,東坡得以北還,寫下了他一生最感人的詩句:

餘生欲老海南村。帝遣巫陽招我魂。杳杳天低鶻沒處,青山一發是中原。

這首詩,沉鬱蒼涼,驚心動魄,可惜在東坡的全部作品裡,難得一見。坡詩想像奇瑰,善用譬喻,句法又特別活,偏偏感人者少。何以故?因為東坡實在太聰明了,他兼修莊釋,把人生看得太透,所以痛苦還來不及沉澱,就已被他先行化解了。如他的名作《和子由澠池懷舊》,中有「 人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪,鴻飛那復計東西」 這樣的句子,這種隨處而安、萬有皆幻的人生觀,雖然能給他帶來內心的平靜,卻注定了他不能成為一流的詩人、詞人。他常在詩詞中給自己心理暗示,讓自己不要直面痛苦,如:「此生天命更何疑。且乘流、遇坎還止」 (《哨遍》) 、「 此心安處是吾鄉」 (《定風波》) 、「 百年裡,渾教是醉,三萬六千場」 (《滿庭芳》) ,順生達觀,固然宜於眾口,但唯有悲觀的心靈,才可能通向深刻。詩詞都是以深沉蘊藉為至美的。東坡是人格完美無缺、真正中庸的君子,這樣的人,交朋友是一流,為官從政也是一流,做散文家也是一流,卻不適於做詩人、詞人,詩詞是唯有遺世獨立的畸人、狂狷之人,才可能寫到極致的。

定風波

三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行皆狼狽,余獨不覺。已而遂晴,故作此詞。

莫聽穿林打葉聲。何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕,一蓑煙雨任平生。料峭春風吹酒醒。微冷。山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。

這首《定風波》,是最有東坡個人風格的一首詞。詞中傳達的莊子齊物的哲學觀,也是一種如人飲水、冷暖自知的禪機。「也無風雨也無晴」,意味著面對人生境遇的順逆,寂然不動於心,這種境界固然能給人以理性上的超拔,卻難以給人情感上的震盪。一句話,詞中的境界要靠讀者來悟,卻不是讓讀者直感。所以它算不上第一流的詞品。清末詞人鄭文焯評此詞曰:

此足征是翁坦蕩之懷,任天而動。琢句亦瘦逸,能道眼前景。以曲筆直寫胸臆,倚聲能事盡之矣!

我不能同意「 倚聲能事盡之矣」 的說法,而「 坦蕩之懷,任天而動」 的人生態度,更是詩歌的大敵,因為這樣就少了詩的靈魂:濃摯的情感、充沛的激情和執著的情懷。

我以為,讀蘇詞當看他沉鬱低回處,而不當看他豪邁高曠處。東坡生命的底色,本也是沉鬱的、痛苦的,只是大多數時候,他用莊情釋理,把這一底色掩住了。

木蘭花令·次歐公西湖韻

霜余已失長淮闊。空聽潺潺清穎咽。佳人猶唱醉翁詞,四十三年如電抹。草頭秋露流珠滑。三五盈盈還二八。與余同是識翁人,惟有西湖波底月。

這首緬懷恩師歐陽修的作品,寫得淒厲哀涼,備見東坡性情之厚。詞一開篇,先借深秋清寒逼仄的景致寫入,以景烘情。淮河水勢,因秋季水少,已顯得狹窄逼仄,唯有穎水潺潺,似替人嗚咽。恩師長已矣,他的詞作,卻仍被美麗的少女曼歌,詞人念及年少見知於歐公,深得恩師青賞,必然想起歐公對他的叮囑:「我所謂文,必以道俱。見利而遷,則非我徒。」(《祭歐陽文忠公文》) 這四十三年顛沛造次,不違於仁的人生,如露如電,在心頭閃過,那是何等銷魂、何等黯然的滋味!

過片用的是興的手法。興,是一種暗喻,詞人以草頭秋露、月相變更(三五,指十五日,二八,指十六日) 暗喻生命的無常,恩師的音容笑貌,在東坡心中,自然是栩栩如生,而恩師與自己卻天人永隔,相見無期了!

詞的結尾,暗承「 三五盈盈還二八」 一句,謂只有穎州西湖波底的明月,與我同是識得醉翁之人。天地如逆旅(客舍),人生如過客,詞人很清楚自己在宇宙中只是一瞬間的存在,而明月卻終古長在,有一天自己的生命會終結,對恩師的緬懷也就盡成灰埃,但歐公的道德詩文,卻必將與明月亙古長在。

臨江仙

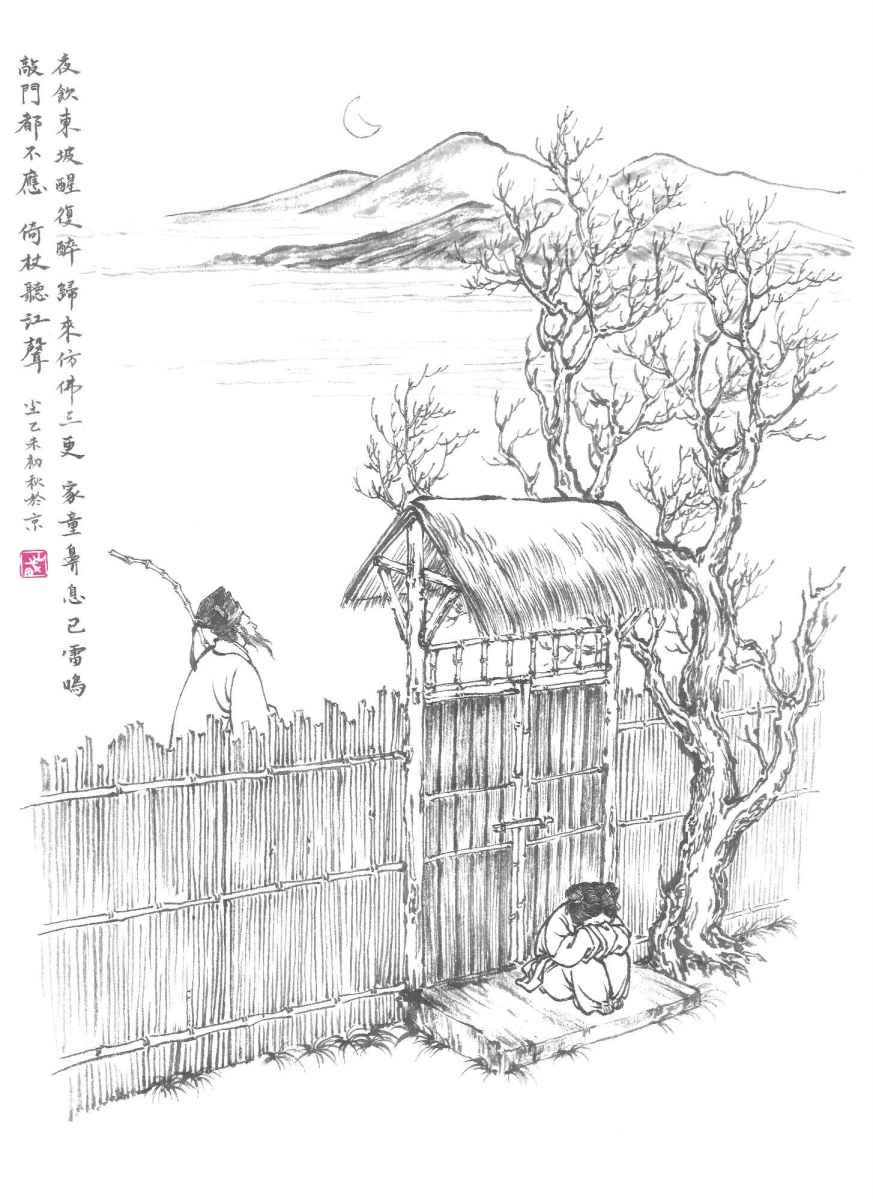

夜飲東坡醒復醉,歸來彷彿三更。家童鼻息已雷鳴。敲門都不應,倚杖聽江聲。長恨此身非我有,何時忘卻營營。夜闌風靜縠 (hu )紋平。小舟從此逝,江海寄餘生。

這首詞表面看來,非常曠達,飄然仙舉,實際上卻是一種深層的無可奈何。詞人被貶黃州,無法超脫人生的苦難,他的理想是「 小舟從此逝,江海寄餘生」,像范蠡一樣歸隱,以求得身心的自由,然而,他對現實終是無法太上忘情,更有重重羈絆,不得自由,只能在詞中宣洩一下對自由的神往。此詞作完次日,便有傳言說東坡掛冠服於江邊樹上,駕一輕舟,長嘯而去。黃州太守徐君猷聽到這個傳言,又是吃驚,又是害怕。要知東坡被謫黃州,是政治犯的身份,太守有監守之職,於是急備車馬,到東坡居所,明為拜謁,實則監視。沒想到至其家,東坡鼻鼾如雷,尚未起床。不過,東坡潛逃的傳言,終於還是流布到京師,即使是宋神宗,讀了東坡這首詞,也不免懷疑。這又一次證明,真正懂得東坡、理解他的忠厚的人,實在太少了。

卜算子·黃州定慧院寓居作

缺月掛疏桐,漏斷人初靜。誰見幽人獨往來,縹緲孤鴻影。驚起卻回頭,有恨無人省。揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。

這首小令,同樣是東坡詞當中的精品。它的外在氣質很清空,而內裡則非常沉鬱,堪稱外禪而內儒。他以孤鴻自況,延續了唐代詩人張九齡「 孤鴻海上來,池潢不敢顧」 的生命精神,表明自己不肯降志違道、諂上取利的高潔情懷。當代學者張海鷗先生認為,鴻,是東坡的生命圖騰,象徵著自由、高潔,循此解讀,自然能破解此詞的意象密碼。

在全部的《東坡樂府》中,我尤其偏愛這一首:

八聲甘州·寄參寥子

有情風萬里卷潮來,無情送潮歸。問錢塘江上,西興浦口,幾度斜暉。不用思量今古,俯仰昔人非。誰似東坡老,白首忘機。記取西湖西畔,正春山好處,空翠煙霏。算詩人相得,如我與君稀。約他年、東還海道,願謝公、雅志莫相違。西州路、不應回首,為我沾衣。

此詞作於元祐 六年(1083),作者由杭州太守起復,召為翰林學士承旨。方外好友參寥子趕來送行,東坡遂作此詞以贈。詞人名場閱歷,長久遭受傾軋,已如驚弓之鳥,心裡充滿了憂懼,這個時候,歸隱的情志也就接近臨界點,所謂「 謝公雅志」,是指歸隱東山之志。東坡與這位年輩低於自己的方外小友相約偕隱,但此去京師,宦途險惡,東坡不知自己是否能全身而退,故而反來寬慰參寥子:倘使我竟遭不測,你不必像羊曇對謝安一樣,在西州城門為我淚濕衣襟。《晉書》記載,謝安外甥羊曇,非常愛戴舅父,謝安病重時是被人抬著從西州門還京的,他去世後,羊曇不忍過西州路,有一天大醉經過,痛哭了一場乃去。東坡在這裡用了一個獨特的修辭術,我稱之曰以寬語寫悲情,即用故作放達的寬慰語,寫出最深摯的哀慟。全詞一氣貫注直下,更不用曲筆、逆筆,卻如杜鵑啼夜月、響空山,淒厲已極。前人評此詞有四字,曰「骨重神寒」。骨重,是痛苦程量之宏,神寒,是風格的沉鬱,這四字確實是對這首詞極精當的評價。

水調歌頭

丙辰中秋,歡飲達旦,大醉。作此篇,兼懷子由。

明月幾時有,把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間。轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓。人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千里共嬋娟。

這首詞和《念奴嬌·赤壁懷古》,大概是東坡最有名的兩首詞作了。此詞作於熙寧九年(1076),東坡在密州任上。其時東坡貶謫在外已有五六年,神宗皇帝開始懷疑新法之效,對舊臣未免思念,詞人感受到了一股政治暖流,心中酣暢,遂有這一篇千古絕唱。「不知天上宮闕,今夕是何年」 是說不知朝廷時局如何,「我欲乘風歸去」 是說想重新回朝輔弼神宗,「又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒」是說朝廷政治波詭雲譎,不是自己所能應付得了的,「起舞弄清影,何似在人間」則是說不如遠離政治中心,全身避害吧。神宗讀到這首詞,已是烏台詩案後東坡被謫黃州之時。他一下子讀懂了此詞背後的寄托,慨歎「 蘇軾終是愛君」,次年,即下詔東坡量移(根據表現陞遷) 汝州。

寄托,是詩詞中用優美的意象,來做政治性的隱喻的手法。清代詞論家周濟認為,一首好詞,應當是「 非寄托不入,專寄托不出」,意即如果填詞只是局限於傷春悲秋,歌紅偎翠,詞境不可能高,詞心不可能深,但如果一首詞只能做政治性的解讀,又會喪失詞本身所必須具備的芳馨悱惻之美。這首詞的高明就在於,即使你完全不明白背後的寄托,依然會為之感動。我們姑且對它做一番哲理化的解讀——

「 明月幾時有,把酒問青天。」這是對宇宙原初、陰陽肇始的詰問。詞人在現世有著終生無法解脫的痛苦,他不得不向天追詰痛苦的根源。

「 不知天上宮闕,今夕是何年。」人間無窮的歲月,在天上或許只是一瞬,那彼岸的世界究竟如何?人類又能否憑借智慧而到達彼岸?

「我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。」詞人夢想乘著罡風,登上天上的宮闕,卻懷疑神仙之說,事屬虛無,更隱藏著一種深刻的質疑:難道太上忘情,沒有任何痛苦的人生,就是真正值得追求的人生嗎?

「 起舞弄清影,何似在人間。」人世儘管有著無窮的負累、無盡的痛苦,然而,它卻是那樣真實,也許唯有勇於直面、敢於咀嚼苦難的人生,才是完滿的人生吧!

過片「 轉朱閣,低綺戶,照無眠」 三句,是說月光轉過朱閣,斜穿進綺窗,照著無眠的人們。

「 不應有恨,何事長向別時圓。」是說人們不必悵恨,除了天上的明月,誰還會在你離別孤寂時,一輪光滿,長相陪伴呢?這裡的「 何事」,不是為什麼,而是何物的意思。事與物,古人常常同義互訓。

「 人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。」連天上的月亮都有陰晴圓缺,人又怎會沒有悲歡離合?這才是真實的人生。

「 但願人長久,千里共嬋娟。」人生的全部智慧,就在於等待和希望,無論人生怎樣痛苦,我們終究要有尊嚴地走完它。

南宋王灼《碧雞漫志》評論坡詞,曰:「東坡先生非心醉於音律者,偶爾作歌,指出『 向上一路』 ,新天下耳目,弄筆者始知自振。」近人饒宗頤先生指出,「向上」語原見《傳燈錄》:「寶積禪師上堂示眾曰:『 向上一路,千聖不傳,學者勞形,如猿捉影。』 」 他認為,如以禪喻詞,一種人的詞是求懺悔,另一種人的詞是求解脫,求懺悔是消極的禪心,僅以聊以慰釋,求解脫故詞境高夐 ,卓然能開新天地。在饒先生看來,東坡當然是求解脫的代表。然而,我以為東坡詞境佳勝處,既不在於他的求懺悔—他沒有需要懺悔的地方,到生命最後一刻,他仍自信「 吾生無惡,死必不墜」 ;也不在於他的求解脫—他努力追求過,「我欲乘風歸去」,卻還是放棄了;東坡詞境之佳勝,在於他執著地選擇了放棄解脫,「起舞弄清影,何似在人間」。

在人間。