每一個文學愛好者,都會在心裡為他熟知的文學家排一排座次,掂一掂誰是狀元,誰是榜眼探花。有時候,這種排位只體現評論者的個人喜好,他在說「 某某是最了不起的大詩人」 時,其實意思是「 某某是我最喜愛的大詩人」。但如果評論者本身也是行家作手,他的排位就絕不可等閒視之,體現出的實是他的文學觀。傳統詞論家都是詞人,他們的意見當然值得重視。對歷代詞話做一粗略統計,對北宋詞人的排位大致分作兩派,一派推崇周邦彥,一派則推崇蘇軾。

周邦彥字美成,號清真居士,詞集名《片玉集》,又稱《清真集》。陳振孫《直齋書錄解題》評價其集:

多用唐人詩語,栝入律,渾然天成。長調尤善鋪敘,富艷精工,詞人之甲乙也。

這是從作詞的技巧上推崇清真。

陳郁的《藏一話腴》則稱:

二百年來,以樂府獨步。貴人學士,市儇妓女,知美成詞為可愛。

這是自清真詞的傳播之廣、受眾之博而立論。

劉肅為陳元龍集注本《片玉集》作序,對清真同樣推崇備至:

周美成以旁搜遠紹之才,寄情長短句,縝密典麗,流風可仰。其征辭引類,推古誇今,或借字用意,言言皆有來歷,真足冠冕詞林,歡筵歌席,率知崇愛。

旁搜遠紹,「旁搜」 是指他擅長用典故,「遠紹」則是說他擅於繼承唐人的詩風。說他「 征辭引類,推古誇今,或借字用意,言言皆有來歷」,這簡直是把清真比作江西派的詩人。這是針對他的語言風格典雅近詩,以及以學問為詞的特點而言。

宋元之際,沈義父作《樂府指迷》,這是一部教人填詞的著作,說:

凡作詞當以清真為主。蓋清真最為知音,且無一點市井氣,下字運意,皆有法度,往往自唐、宋諸賢詩

句中來,而不用經、史中生硬字面,此所以為冠絕也。

同樣是講清真的風格典雅,語言醇正。

同時尹煥作《夢窗詞序》,則直截了當地說:

求詞於吾宋,前有清真,後有夢窗。此非煥之言,四海之公言也。

但對清真推崇到無以復加的地步的,竟然是早年非常不喜歡清真,稱清真方諸秦少游,有娼妓與良家之別的王國維。王國維晚年作《清真先生遺事》,直把清真與杜甫並列:

以宋詞比唐詩,則東坡似太白,歐、秦似摩詰,耆卿似樂天,方回、叔原則大歷十子之流,南宋唯一稼軒可比昌黎,而詞中老杜,非先生不可。讀先生之詞,於文字之外,須更味其音律。今其聲雖亡,讀其詞者,猶覺拗怒之中,自饒和婉,曼聲促節,繁會相宣,清濁抑揚,轆轤交往,兩宋之間,一人而已。

王國維這樣推崇清真,一個原因是王氏本身就不是一位感情豐富的詞人,他的《人間詞》理致苦多而情致苦少,故對於清真那些淡薄寡情的作品較能賞會;另一個原因則是他重視清真詞的音律,卻不知詞體最初雖是音樂文體,它的文學性還得靠情感的濃摯才得建構。

另一派所推崇的是蘇軾。王灼《碧雞漫志》這樣稱說:

東坡先生以文章餘事作詩,溢而作詞曲,高處出神入天,平處尚臨鏡笑春,不顧儕輩……東坡先生非心醉於音律者,偶爾作歌,指出向上一路,新天下耳目,弄筆者始知自振。

王灼的評價,著重在東坡格高調逸,所謂向上一路,指的是東坡對詞的內容的拓展。從東坡開始,詞就不僅是抒情的文學,更可以用來表現詞人的思想。

南宋軍事家、抗金名將向子諲 是一位豪放派詞人,胡寅為他的《酒邊詞》作序,有云:

詞曲者,古樂府之末造也。文章豪放之士,鮮不寄意於此者,隨亦自掃其跡,曰謔浪遊戲而已也。唐人為之最工者。柳耆卿後出,掩眾制而盡其妙。好之者以為不可復加。及眉山蘇氏,一洗綺羅香澤之態,擺脫綢繆宛轉之度,使人登高望遠,舉首高歌,而逸懷浩氣,超然乎塵垢之外,於是花間為皂隸,而柳氏為輿台矣。

胡寅特賞東坡的「 逸懷浩氣」。逸懷是莊子思想的體現,意味著對塵世的坐忘與超越,而浩氣則是孟子的精神,表現為對理想的執著堅守百折不回。胡寅認為詞到了東坡,則花間詞人直到柳永,都只配給蘇軾當傭人轎夫而已。

推崇清真的把清真比作老杜。清代劉熙載則以為東坡意似老杜,格似太白,兼有二家之美:

東坡詞頗似老杜詩,以其無意不可入,無事不可言也。若其豪放之致,則時與太白為近。太白《憶秦娥》,聲情悲壯。晚唐、五代,惟趨婉麗。至東坡始能復古。後世論詞者,或轉以東坡為變調,不知晚唐、五代乃變調也。

而清末四大詞人之一的王鵬運,對東坡的評價可謂至矣盡矣,蔑以加矣:

北宋人詞,如潘逍遙之超逸,宋子京之華貴,歐陽文忠之騷雅,柳屯田之廣博,晏小山之疏俊,秦太虛之婉約,張子野之流麗,黃文節之雋上,賀方回之醇肆,皆可模擬得其彷彿。唯蘇文忠之清雄,夐 乎軼塵絕世,令人無從步趨。蓋霄壤相懸,寧止才華而已?其性情,其學問,其襟抱,舉非恆流所能夢見。詞家蘇辛並稱,其實辛猶人境也,蘇其殆仙乎!

王鵬運列數潘閬、宋祁、歐陽修、柳三變、晏幾道、秦觀、張先、黃庭堅、賀鑄的詞風,以為雖各盡其美,後人都可得而模仿,唯東坡堪稱天才,無從模仿,無從追躡。他認為詞中蘇辛並稱,辛詞雖亦影響巨大,但不過是人中的高境,東坡詞卻是仙境。他這樣推崇東坡詞,當然是把格高視作文學評判最高標準的緣故。

我在大學讀書時,與同舍友陸傑就曾討論過宋代誰的詞最好的問題。我們觀點完全一致,就是認為辛棄疾的詞比蘇軾的好。我們認為,悲劇是一切文學樣式當中最高的文學樣式,而辛詞中激盪著無與倫比的悲劇情懷,是真正的崇高美,然蘇詞所缺乏的,正是這樣一種悲劇情懷,因為他的人生觀太豁達,悲劇意識就被這種放達的人生觀所沖淡,到不了崇高之境。蘇詞格是很高的,但格高並不是好,真正的好,是能讓人感動,是靠執著於人間的悲劇情懷讓人感動。東坡什麼事都能看得開,面對人生的悲劇現實,他不是選擇傲然擔荷,而是嫻熟地自我排解,這樣的人的性情,一定會浮於表面,他寫不出最濃摯深婉的愛,也寫不出最蒼涼沉鬱的恨。

而清真的詞,我認為一點也不好。單看藝術技巧,清真的確十分高明,他首創了一種蒙太奇式的寫作方法,用在長調裡,只是通過鏡頭的轉接,就完成了詞的敘事,而淡化了時空的順序,讓讀者隨著詞的意脈行進;文辭也典麗可誦,不像柳三變那樣,市井氣較重。但文學史應該是靈魂的歷史,在清真詞中,我們見不到感人的力量,因為它們太缺乏靈魂。

清真的根本毛病就在於,他絕大多數的詞都是寫眾人的情感,比如說他寫別情,寫的是世人分別時那種普遍的情感,而不是寫他個人獨特的私密的情感,這違背了中國學問、中國文學的最高原則:為己。中國的學問是為己的學問,中國的文學是為己的文學,故修辭而立其誠,是學問、文章最基本的要求。做學問做文章,一定要說自己最想說的話;作詩填詞,一定要寫自己內心最想表達的東西,要寫個人獨特的心理體驗、生命體驗。清真的絕大多數詞,是寫給他人的,寫給大眾的,是「 為人」 的文學,是商業化的寫作。

所以我贊同劉熙載的觀點:「周美成詞,或稱其無美不備。余謂論詞莫先論品。美成詞信富艷精工,只是當不得一個貞字。是以士大夫不肯學之,學之則不知終日意縈何處矣。」何謂「 當不得一個貞字」呢?這是說清真的心「 不得其正」 (見《大學》) 。須知道,文學創作一定要正心誠意,要把自己的生命傾注其內,才可能寫出好作品。一切文學經典都必須是有病呻吟,若是無病呻吟,哪怕呻吟得再像,也是贗品。清真的詞,就是高仿的文學贗品。

在千古詞人中,我最推崇的當然是後主,而若於北宋詞人中選出一位鰲頭,我的票投給晏幾道,這是因為晏幾道真正是用生命在寫詞,他的詞是由血淚凝成的紅冰。

推崇晏幾道《小山詞》的人,放諸文學史中,絕對是少數。但我於古人中,也並非全無知音。陳振孫雖稱清真是詞人中之甲乙,對小山也不免左袒:

小山詞在諸名勝中,獨可追逼《花間》,高處或過之。其為人雖縱弛不羈,而不苟求進,尚氣磊落,未可貶也。

小山詞何以獨可追逼《花間》,甚且高處或過之?這是因為,小山是一位有精神潔癖的狷者。他雖不似狂者柳三變一樣放蕩恣肆,卻絕不肯苟且求進,終身捍衛著心靈的自由,故終身全心全意地寫詞,全心全意地愛,全心全意地恨,全心全意地歌,全心全意地哭,他的人格鑄就了他的詞格。黃庭堅說小山詞「 清壯頓挫,能動搖人心」。精壯頓挫本來是詩的風格,以之來形容小山的詞,評價已不可謂不高,更何況還能動搖人心?須知動搖人心就是文學的最高境界,也只有其人與其作品合而為一,以生命為詞,以情感的純粹乾淨動人,這樣的詞才是值得一遍遍咀嚼的文學精品。

近代詞人夏敬觀云:

晏氏父子,嗣響南唐二主,才力相敵,蓋不特詞勝,尤有過人之情。叔原以貴人暮子,落拓一生,華屋山邱,身親經歷,哀絲豪竹,寓其微痛纖悲,宜其造詣又過於父。山谷謂為「 狎邪之大雅,豪士之鼓吹(chui )」 ,未足以盡之也。

夏氏結合小山的人生閱歷談他的詞,指出小山詞是以生命鑄就,非常深刻,至於點明小山詞有過人之情,更是知味之言。要知道,詩至緣情,無以復加,一位文藝家如果情感特別充沛,他人的文藝技巧再精熟,都沒法與之匹敵。這樣的文藝作品,只能用「元氣淋漓」 四字來評論。所以我的觀點是,單就詞而論,東坡詞不僅比不上小山,比起秦觀來也頗有不如。馮煦《宋六十一家詞選例言》說:「淮海、小山,古之傷心人也( 淮海就是秦觀 , 秦觀自稱為千古第一傷心人 ) 。其淡語皆有味,淺語皆有致。求之兩宋詞人,實罕其匹。」固已先我得之矣。

現代著名女詞人沈祖棻 ,她的《涉江詞》總體藝術成就極高,易安以後,一人而已,於文學也有獨特的賞會,宣稱自己情願給晏叔原做小丫頭,對小山的崇愛之情,可見一斑。

晏幾道,字叔原,號小山,父親晏殊,既是官運亨通的太平宰相,又是一位著名詞人。但小山完全沒有學得乃父做官的本領,反倒成為當時權貴名流眼中的異類。他的詞不同於晏殊的華貴矜持,而是高貴中透出兀傲倔強,宣告著與這個污濁的世界決不妥協的決心。

晏殊,字同叔,謚號元獻,撫州臨川人,生於宋太宗淳化二年(991),卒於宋仁宗至和二年(1055)。七歲被鄉里視為神童,十四歲以神童薦入朝廷,宋真宗親自面試,賜同進士出身,三十歲就出任翰林學士,到了宋仁宗朝,就做到了同中書門下平章事兼樞密使,即宰相。晏殊的氣質很特異,被認為是「天生富貴」。據《宋稗類鈔》記載,晏殊雖出身普通農家,但他的文章詩詞,有天然富貴之氣。有一次,他看到一個叫李慶孫的人寫的《富貴曲》,中有「 軸裝曲譜金書字,樹記花名玉篆牌」兩句,晏殊就嘲笑道:「這是乞丐相,根本沒見過真正的富貴。我要是寫詩詠到富貴,我不去講金玉錦繡,我只講氣象。比如說『 樓台側畔楊花過,簾幕中間燕子飛』『 梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡風』 ,這樣的句子才是真的富貴,那些窮人家有這樣的景致嗎?」

這種天生富貴的氣象,實際上反映的是晏殊天生適合做官的性情。正因為晏殊的性情是恬淡的而不是深摯的,是冷淡的而不是激烈的,所以他才能做那麼大的官,而且一生太平無事。在他身後,學生歐陽修為他制輓詞三首,其中第三首開頭就說:「富貴優遊五十年,始終明哲保身全。」性格決定命運,能明哲保身,更多的是因為性情,而不是因為他正巧碰上好時代。三首輓詞中第一首是五律,談到晏殊的性格是「 接物襟懷曠」,一個「曠」字,便是晏殊的性格密碼,有這樣性格的人,一生不會有過人的快樂,也不會有過人的痛苦。唯擁有這種性情的人,才可以做一個成功的官僚,但擁有這種性情的人,卻決計做不了第一流的文學家。

現代著名學者顧隨先生說,中國詩詞最動人之處,便在於「 無可奈何」 四字。晏殊的名句「 無可奈何花落去,似曾相識燕歸來」,寫無可奈何之情,本來最易動人,但由他寫來,卻絲毫不能給人以哀婉深摯的感覺。至於下面這首《浣溪沙》:

一向年光有限身。等閒離別易銷魂。酒筵歌席莫辭頻。滿目山河空念遠,落花風雨更傷春。不如憐取眼前人。

完全沒有了《花間集》裡對愛情的天真決絕,「須作一生拚,盡君今日歡」 (牛嶠 《菩薩蠻》) 、「 妾擬將身嫁與,一生休。縱被無情棄,不能羞」 (韋莊《思帝鄉》) 的至情至性,到了晏殊這兒,竟然成了「 不如憐取眼前人」 的世故成熟,這正是晏殊作為官僚成功的地方,也正是他作為詞人失敗的地方。王國維說:「詞人者,不失其赤子之心者也。」晏殊便是太早熟、太不天真、太不像孩子,所以我們讀出的是那個淡而寡味的富貴中人,而不是讓千秋兒女灑淚西風的詞人。

小山與他的父親完全是兩類人。

小山生於宋仁宗寶元元年(1038),卒於宋徽宗大觀四年(1110),活了七十三歲,歷經仁宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗五朝。晏殊過世時,小山才十八歲,他的內心太過兀傲不群,是以很快家道中落,一生仕途偃蹇,只做過推官、鎮監一類的小官,完全沒有他父親閱歷名場的一套本事。在他沉淪下僚的生涯裡,還曾因為友人鄭俠事牽累,險遭大難。

宋神宗上台後,任用王安石為相,推行新法。所謂新法,本質是國進民退,把所有資源都壟斷到政府,民間資本遭到扼殺,而且權力越集中國家財政收入越多,百姓就越貧困,官員腐敗也就越厲害。新法行而天下民困,但王安石性情固僻,聽不進不同意見,身邊更聚集了一大批奉迎拍馬、借新法發財的小人。熙寧年間,新法之弊愈深,有小吏鄭俠把百姓苦況繪成了圖,呈交神宗,神宗看了以後也大受感動,下詔廢新法,結果呂惠卿、鄧綰一班從新法中大撈好處的小人,跟神宗說:我們好不容易推行了新法,眼看國家要強大了,現在又要貿然取消,這哪行啊!於是神宗又改主意復行新法,並把鄭俠下獄治罪,與鄭俠交好的人都受到牽連。小山是鄭俠的老友,當然也被抓了起來。他能安然出獄,是因抄鄭俠家時發現小山所贈詩:「 小白長紅又滿枝。築球場外獨支頤。春風自是人間客,張主繁華得幾時。」神宗讀此詩大為稱賞,特詔釋放。

鄭俠曾受王安石賞識,但因不贊成新法,未獲擢用。他以監門之小吏,繪圖記新法禍民之狀,上書神宗,被冠以反對新法的罪名入獄,用今天的話說,是「 性質極其嚴重的政治問題」。小山的詩,如果深文羅織,可以說成是「 惡毒攻擊偉光正的新法」 的「 現行反革命」 ——「 小白長紅又滿枝」,指新法小人在朝廷得勢,「築球場外獨支頤」,指反對新法的君子投閒置散,「春風自是人間客,張主繁華得幾時」,謂王安石的勢位也不得長久,又能維持新法多久呢?用句「 文革」流行語來說:「其用心何其毒也!」 幸好神宗沒有做這樣的「 文本闡釋」,若是遇到最擅長興文字獄的明太祖、清世宗,小山不但不能出獄,一定還會被滿門抄斬。

小山的朋友,除了鄭俠這樣的骨鯁之士,還有同樣反對新法、列名蘇門四學士的黃庭堅。從一個人的交遊最能看出這個人的本質,小山平素所善,都是風骨嶙峋的君子,則其品格為何如,自可想見。

小山致仕後,住到當年皇帝賜給他父親的宅第中去,閉門謝客,不與權貴交往。當時權傾朝野、氣焰不可一世的奸相蔡京,想要借重小山的聲名,重陽、冬至二節,都派人造訪,請小山填詞,小山揮手而就《鷓鴣天》二首:

九日悲秋不到心。鳳城歌管有新音。風凋碧柳愁眉淡,露染黃花笑靨深。初過雁,已聞砧。綺羅叢裡勝登臨。須教月戶纖纖玉,細捧霞觴灩灩金。

曉日迎長歲歲同。太平簫鼓間歌鐘。雲高未有前村雪,梅小初開昨夜風。羅幕翠,錦筵紅。釵頭羅勝寫宜冬。從今屈指春期近,莫使金尊對月空。

二詞應景應節,雅淡天然,卻無一語頌揚蔡京,這是何等偉岸的人格!

天命之謂性,高貴傲岸,這就是小山的天命,是生來就具足的氣質。黃庭堅說他:「磊隗權奇,疏於顧忌,文章翰墨,自立規摹,常欲軒輊人,而不受世之輕重。諸公雖稱愛之,而又以小謹望之。遂陸沉於下位。」小山天資絕高,他絕非不明白一個真理:只有卑賤自處,才能在這個世界上如魚得水,但他寧願陸沉下位,也不願稍改自己的狷介,與這個荒誕的世界做哪怕一點點妥協。他的「 疏於顧忌」,不是因為他不懂得,而是因為他永遠不肯降志取容。這既是他的立場,也是他的天命之性。

人們很難想像一位激情澎湃的詩人,同時也是一位深刻的思想家,但其實詩人的勇決與思想家的沉潛本來並不矛盾。小山於儒學及諸子百家之學,皆能潛心玩味,他的論斷非常高明,卻決不以之博取聲名。黃庭堅問他何以不多寫些論學的文章,小山答道:「我平時處處注意言論,還被當代的這些名流忌恨,要是我把我所思考的東西都憤憤然地照直說出來,那不是直接把唾沫唾人臉上了嗎?」 高貴的靈魂只要存在於世,就構成了對平庸者的威脅,儘管小山已經努力掩藏自己思想的優秀,還是不能不被平庸的名流巨公們所仇恨。他只有把一腔幽憤,都化為那些清壯頓挫、能動搖人心的詞作。

黃庭堅歸納小山平生有四癡:做官始終不順利,而不肯向貴人大佬逢迎拍馬,這是第一癡;文章保持自己的風格,絕不寫一句歌功頌德的話,這又是一癡;萬貫家財揮霍乾淨,家人吃不飽、穿不暖,還像前輩隱士徐孺子那樣,滿不在乎,這又是一癡;別人怎樣對不起他,他也不會記恨,信任一個人,永遠不會懷疑對方會欺騙自己,這又是一癡。比諸晏殊的膚淺閒適,小山的身上才有著真正的富貴氣象,他用生命實踐著一位真正的貴族的人生。

古語云:同聲相應,同氣相求。小山的身上,自然流露出的是極高貴、極純淨的氣息,而這種氣息,天然地會讓卑賤的靈魂恐懼顫抖。一種人,性情卑賤,是天生卑賤的功利主義者,他們活在世上為的就是蠅營狗苟,從最低的兩餐一宿直到高官厚祿、嬌妻美妾,永遠都被生物本能所驅使,小山的至情至性,對精神世界的熱愛,對高雅與美的沉浸,映襯出他們的生活的卑微可笑,因此仇恨小山;另一種人,見到高貴的靈魂會心生妒忌,他們不忿於別人可以這樣毫無顧忌地生活,毫無顧忌地愛恨,毫無顧忌地活在自己的世界裡,因此仇恨小山。儘管仇恨的程量無法估算,但後一種人,無疑是懂得小山的生命價值遠高於一般人的,他們一面嫉恨小山,一面在內心深處也有著一份對高貴與高雅的企慕。後一種人對小山的恨,往往表現得更加刻毒。小山任穎昌府許田鎮鎮監時,繕寫了自己的詞,呈給府帥韓維(字少師) ,韓維本是晏殊的老部下,接小山詞覆信說:「得新詞盈卷,蓋才有餘而德不足者。願郎君捐有餘之才,補不足之德,不勝門下老吏之望。」其內心的嫉恨刻毒,在「 捐有餘之才,補不足之德」 十字中盡顯無遺。

小山狷介高貴的品性,就像麝臍之香,無從掩藏。譬如其《玉樓春》:

清歌學得秦娥似。金屋瑤台知姓字。可憐春恨一 生心,長帶粉痕雙袖淚。從來懶話低眉事。今日新聲誰會意。坐中應有賞音人,試問迴腸曾斷未。

這首詞的立意,我認為是學習晏殊的《山亭柳·贈歌者》:

家住西秦。賭博藝隨身。花柳上,斗尖新。偶學念奴聲調,有時高遏行雲。蜀錦纏頭無數,不負辛勤。數年來往鹹京道,殘杯冷炙謾消魂。衷腸事、托何人。若有知音見采,不辭遍唱陽春。一曲當筵落淚,重掩羅巾。

但即使題材相同、立意相似,小山詞中都有一個明顯的「我」在,他寫詞總會把自己的身世、自己的情懷寄托到歌者的身上,而晏殊對歌者的敘寫卻是冷靜的、旁觀的。這就是《小山詞》遠遠高於《珠玉詞》的原因所在。

無疑,小山是有精神潔癖的。除了那些同樣不醉心功名、視利祿為浮雲的朋友,他就只把青眼投向那些風塵中的歌女。他的好友沈廉叔、陳君龍家有蓮、鴻、蘋 、雲四位歌女,四位佳人的身上,沒有達官貴人的裝腔作勢、鄙陋庸俗,她們一個個性若冰雪,才擅詠絮,與小山結成知己、膩友。小山每一詞成,都交這四位佳人演唱,而小山則與沈、陳二君持酒聽之,以為笑樂。多年以後,小山仍寤寐思之,懷而不忘。他的名作《臨江仙》:

夢後樓台高鎖,酒醒(xīng )簾幕低垂。去年春恨卻來時。落花人獨立,微雨燕雙飛。記得小蘋 初見,兩重心字羅衣。琵琶弦上說相思。當時明月在,曾照彩雲歸。

講的就是初見小蘋 ,所受到的藝術衝擊和情感漣漪。小山不是見一個愛一個的花心大佬,他對蓮、鴻、蘋 、雲的感情是純然藝術性的。他欣賞著也愛著她們,然而這種愛不是以佔有肉體為目的,卻是與她們一道,潛逃到一個靈魂的孤島上,沉浸在藝術和詩歌所構建的房子中,忘記世間的牢愁失意。小山不是愛著某一位具體的女性,他愛的是愛本身。他的愛純粹而高尚,因此也長久地感動著我們。

詞的開始,小山營造出一種迷離惝恍的境界。「夢後樓台高鎖,酒醒簾幕低垂」,是說春夢醒來,了無痕跡,宿醉初酲,恍如失憶。上著鎖的高樓,低垂的簾幕,反映出的其實是主人公心窗緊扃,這個世界對他而言是百無聊賴的,他見不得絢爛的花兒凋謝,更見不得吹折花枝的狂風暴雨,「去年春恨卻來時」,是說年年傷春,此恨無有窮已。

他忙於哀悼春光的短暫,美麗的不長久,他沉浸在這樣一種哀傷的情緒中,落花微雨,沾身不覺,雙燕低飛,心灰如死。幸好,還有藝術慰藉著他,帶給他生意與溫暖。「落花人獨立,微雨燕雙飛」,本是五代時詩人翁宏的一首五律中的兩句,原句在詩中毫不出彩,然而一用在詞裡面,就顯得特別清壯頓挫,乃成千古名句。

過片「 記得小蘋 初見,兩重心字羅衣」,如電影特寫鏡頭,定格住初見小蘋 時的訝異,也定格住小蘋 的永恆之美。所謂「兩重心字羅衣」,是指衣領開襟,像是篆體的心字。其裝束在當時必系時尚先鋒,故小山才一見不忘。「 琵琶弦上說相思」,非謂小蘋 對他一見傾心,而是說小蘋 彈奏琵琶、曼聲低唱的,是相思的詞作,這是當時詞曲的普遍主題。小山對小蘋 ,是尊重與欣賞的成分居多,他能與這些歌女結下深摯的情誼,是因為他不論出身,只看靈魂,他欣賞小蘋 身上的藝術氣質,更尊重小蘋 的靈魂。他比喻小蘋 行走時的儀態,彷彿彩雲一朵,優雅輕靈。當初唱了什麼、說了什麼,可能都已忘卻,唯有明月朗照著這位佳人像彩雲一樣飄去的情景,久久地銘刻在小山的心上。

小山特別擅長截取片斷的、細節的場景來敘寫情感。以視覺藝術喻之,小山詞就像是一位高明的攝影家,他總是能捕捉到最讓我們感動的畫面,他把剎那化作了永恆。比如這首《鷓鴣天》:

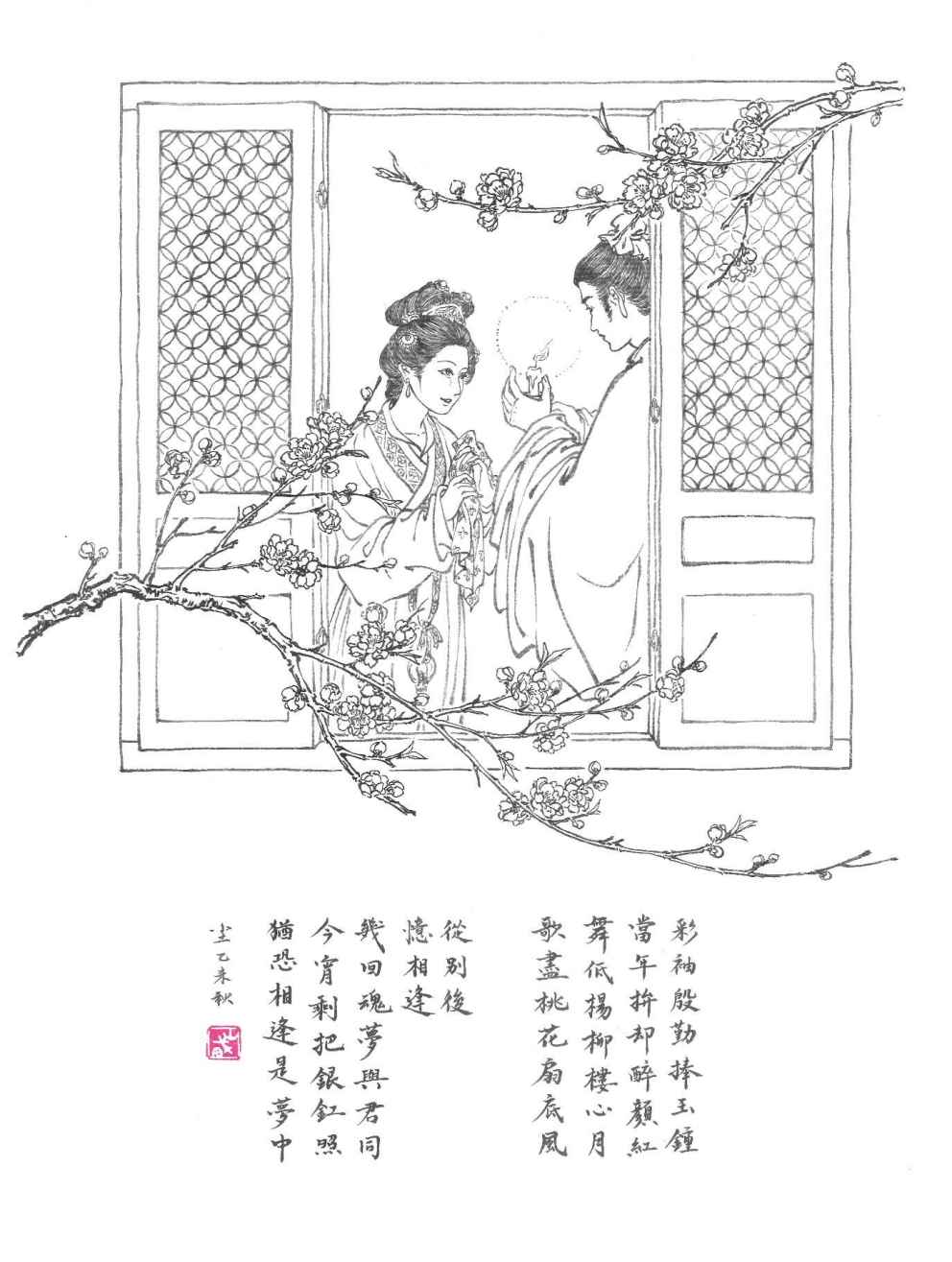

彩袖慇勤捧玉鐘。當年拚(pan )卻醉顏紅。舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風。從別後,憶相逢。幾回魂夢與君同。今宵剩把銀 照,猶恐相逢是夢中。

這首詞沒有交代女主人公到底是誰,只知她是一位歌女。但她是誰並不重要,重要的是小山與她的愛,濃摯、熾熱,相思入骨。

上片記二人初相繾綣,快樂得不知復有人間。「彩袖慇勤捧玉鐘。當年拚卻醉顏紅」,句法上語序錯綜,正常的語序則應是「 當年彩袖慇勤捧玉鍾拚卻醉顏紅」。對酒當歌,人生幾何,這是曹孟德的英雄氣概,紅巾翠袖,行歌侑酒,才是文士的風流。眼前的佳人,綺年玉貌,彩袖底露出纖纖素手,捧著和手一樣瑩白的玉杯,遞到跟前勸飲,誰還忍心拒絕她的慇勤?於是他甘願一醉,醉了不要緊,因為他看見她盯著自己的眸子明亮如星。

小山是現實殘酷競爭的失敗者,但他的純淨與真摯,使得他可以收穫那些位高權重的老爺們永遠無法得到的真愛。女主人公顯然對他一見傾心,因之為他傾情歌舞。「 舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風」 二句,極言歌舞的凌風超月,因為她不是用歌喉來吟唱,而是用靈魂;她不是用身體在舞蹈,而是用生命。

相比上片的空靈婉約,下片陡轉密實沉著。愛慾既熾,自然如膠似漆,即令不得不分別,別後也必相思無極,無有已時。愛情的美好之處,就在於雙方既沒有誰更快一步,也沒有誰更慢一步,完美的愛,一定是同時墮入愛河,不需要一方苦苦追逐,一方再勉強接納,千里萬里,魂牽夢縈,不以時久地隔,始終默契於心。這才是愛的勝境。小山顯然是享有了這樣的愛情。「幾回魂夢與君同」 一語,既見小山之深情,又見彼此相愛之殷,故此難得。「今宵剩把銀 照,猶恐相逢是夢中」化自杜甫的名句:「夜闌更秉燭,相對如夢寐。」杜詩記戰亂後的重逢,重大沉鬱,欲說還休,小山詞則輕靈飛動,一派天真,但深情眷眷,卻與老杜一般心腸。

鷓鴣天

小令尊前見玉簫。銀燈一曲太妖嬈。歌中醉倒誰能恨,唱罷歸來酒未消。春悄悄,夜迢迢。碧雲天共楚宮遙。夢魂慣得無拘檢,又踏楊花過謝橋。

這首詞譯作白話,大概是:

歌女在酒筵上歌唱著動聽的小令,就中一位最出色,芳名叫玉簫。她唱著《剔銀燈》曲子,怎麼那麼妖嬈!這樣的佳人來勸酒,何妨醉倒!酒闌人散,歸家的路上,酒勁兒未去,歌聲還在耳畔縈繞。啊!這夜色多麼寧謐美好。碧雲天末,我還想念著她的容貌,可她卻像巫山的神女,虛無、縹緲。罷了罷了!我這做著春夢的人兒,禮法且自全拋,快快踏著楊花,到謝娘橋邊把妙人兒尋找。

這首詞裡有三個典故:「碧雲天」用的是南朝江淹的詩句「日暮碧雲合,佳人殊未來」。「楚宮」則用宋玉《高唐賦》之典,略謂楚頃襄王夜宿高唐,有女子伴宿,自稱系巫山神女,朝為行雲,暮為雨,朝朝暮暮,陽台之下。「碧雲天共楚宮遙」,整句是說我在思念著的佳人,卻遙在高唐宮闕,無法相見。第三個典故是謝橋,即謝娘橋的省稱。謝娘本指晉代的才女謝道韞,後指所眷女子。

這首詞的結句寫得清俊非常,但文字背後的精神氣質更重要。這是破碎虛空,真正求得心靈自由的靈魂的詠唱。世人拘於禮俗,囿於成說,窘於衣食,遠離自由久矣!因此,當世間終於出現一位自由的天才時,人們不是企慕、嚮往,而是震驚、詫異。理學家程頤聽人誦此二句,不由失笑道:「鬼語也!」 雖說有賞識的意味在,更多的卻是不信——不信世間有此自由之境,不信世間有此自由之人。

阮郎歸

天邊金掌露成霜。雲隨雁字長。綠杯紅袖趁重陽。人情似故鄉。蘭佩紫,菊簪黃。慇勤理舊狂。欲將沉醉換悲涼。清歌莫斷腸。

我認為這首詞作於小山晚年,是他對自己哀樂過人的一生的總結。「天邊金掌」 指朝廷宮闕。漢武帝好神仙,在宮門外立十二根大銅柱,號曰金莖,上有金人手捧露盤,是為仙人捧露盤,方士哄騙武帝,用露盤所承之露和著金泥玉屑服下去,可致長生。金色與下文的翡翠杯之綠、侑酒人衫袖之紅,本來都是明亮的色澤,但一加以「 露成霜」 三字,整個感覺完全變了。詞人的情感基調是沉鬱的,對絕大多數人而言,故鄉人情最厚,「人情似故鄉」 一句,點出漂泊異鄉內心淒苦之狀,灑落中飽含熱淚。過片「 蘭佩紫,菊簪黃」 二句句法非常矯健,它並不是「 佩紫蘭,簪黃菊」 的倒裝,而「 蘭宜佩紫,菊應簪黃」 的省略。唐宋時不管男女老幼,在重陽節時都會在頭上插滿黃花,身上有時候也會佩著蘭草,這是許多人一年中難得放浪的一天,小山又怎樣呢?他「 慇勤理舊狂」,過往的生命,像電光石火一樣,在他的心頭飛快掠過,他追想自己狷介的一生,不肯俯仰貴人門前,堅守自己的原則,有所不為,終落得沉淪下僚,無以仕進,此時此刻,他後悔了嗎?答案是否定的。他非但不後悔,甚至更有一種隱隱的驕傲,一種悲涼的、承受悲劇命運、擔荷世界罪惡的驕傲,這才有「 理舊狂」 的「 慇勤」。

欲將沉醉換悲涼,清歌莫斷腸。

他的生命是悲涼的,然而又是豐盈的、充實的,這種悲涼貫穿了他的一生,並感染著九百年以後的我們。

欲將沉醉換悲涼,清歌莫斷腸。

小山這兩句詞不是寫給他自己,而是用來撫慰他所有的讀者,撫慰所有被他感動的人。