宋初詞壇,作風漸變,由花間小令的一統天下,衍至以長調為主,氣象為之一新。令詞短制,一變而為鋪陳摛 藻的長調,使得本來只適合片段式、跳躍式敘事的詞,也能鋪敘張皇。這就像畫壇上本來都是些山水小品,忽然有人開始作數十尺的長卷,表現力當然大有不同。這一轉變主要由兩位詞人完成,一是張先,一是柳永,二人中柳永的貢獻更大,影響也更深遠。

柳永本名柳三變,字耆卿,福建崇安人,有《樂章集》。南宋文獻學家、藏書家陳振孫認為其詞格並不高,不過是音律諧婉,語意妥帖,把真宗、仁宗兩朝的太平氣象寫得淋漓盡致,且因他擅長寫行路旅人、江湖漂泊無依之輩的感慨和心情,所以影響力巨大。與對其詞作的有彈有贊不同,陳振孫認為其人殊不足道。因為按照正統儒家的觀點,人生應該追求三不朽事業,太上立德、其次立功、其次立言,三變無一可立,當然不能算是上等的人品。

陳振孫的觀點代表了當時士大夫對三變的普遍見解,但近千年來,卻有無數人被三變的詞作打動,他也因那些燃燒生命積燼而成的詞作進入了永恆。

三變若生於今日,會比林夕、方文山更有影響力,當代詞家中能與之相提並論的,大概只有黃霑 。可是,他生活的時代,只有「學成文武藝,貨賣帝王家」 才是唯一的正途。偏偏這是一條不適合他走的道路,這就注定了他一生的痛苦矛盾。

三變過了五十歲才考中進士,步入宦途又偃蹇多故,只好改名柳永,才得磨勘改官。宋仁宗本身雅好文學,但他要求文學必須符合主旋律,也就是正統儒家的意識形態,十分反感浮艷虛薄的文字。三變年輕時常流連於秦樓楚館,跟很多妓女建立起深厚的友誼,作了很多在正統儒士看來是淫冶下流的詞曲。他的《鶴沖天》詞中有兩句:「 忍把浮名,換了淺斟低唱。」意思是中進士做官不過是浮名,還不如喝著酒唱著小曲來得瀟灑。那一年他參加進士試,本已取中,但宋仁宗見取中的進士中有他,當即在卷子上批示:「且去淺斟低唱,何要浮名?」 所以他過了好多年,一直到景祐 元年恩科,才重又進士及第。以後又因為填詞忤旨,雖然磨勘(考核)及格,但久不得改官。

這首《鶴沖天》的原詞是:

黃金榜上。偶失龍頭望。明代暫遺賢,如何向。未遂風雲便,爭不恣狂蕩。何須論(lun )得喪。才子詞人,自是白衣卿相。煙花巷陌,依約丹青屏障。幸有意中人,堪尋訪。且恁偎紅翠,風流事、平生暢。青春都一餉。忍把浮名,換了淺斟低唱。

詞或是他上一次科場失利後所作。這首詞體現出的情感,不是古典的,而是現代的,要是忽略掉這首詞創作的時代,它其實就是追求肉體解放、心靈自由的現代作品。「 才子詞人,自是白衣卿相」 一句雖然直白,但背後的精神非常了不起。唐代對衣服品級有著很嚴格的規定,舉子只能穿白色苧麻衣,這種衣料多洗幾次就會變成褐色,中了進士後赴吏部選官,就可以脫下白麻衣換成緋紅色的官服,叫作「 釋褐」。所謂白衣卿相,即是說沒有功名在身,卻敢於笑傲卿相的人。當時天下讀書舉子都把功名利祿當作人生的唯一目標,三變卻敢於保持自己的自由思想、獨立精神,這種詞格,還能說不高嗎?得了皇帝的「 御批」 之後,他更加狂放恣肆,自稱「 奉旨填詞柳三變」。他的心底,本就有幾分對權勢的傲兀,經此打擊,更逗起狂奴故態,他索性脫屐廟堂,甘願在江湖淪落,並在江湖上建立起絕大的聲名。廟堂裡的老爺們鄙視他、嘲笑他,卻在歌筵酒會上點他的新詞。秦樓楚館裡的妓女真誠地喜愛他、仰慕他,以得到他的新詞為榮。

但他畢竟傲兀得不夠徹底,又或者是江湖苦況到了忍受不下去的那一天,終於在景祐 元年,三變還是考中了進士。這一年,一直攝政的太后去世了,仁宗既得親政,遂決定開恩科,不但擴大進士及其他科目的名額,而且還覓遺鈿於洛浦,訪舊佩於漢皋,錄野取遺,特別優待下列幾種人:曾考過五次進士,且年齡過了五十的;考其他科目六次以上且年過六十的;參加過殿試未中,已考過三次進士或者五次其他科目的;宋真宗時參加過殿試未中的,都直接給賜進士出身,是為「 特奏名」。三變在這一年,成為一名「特奏名」的進士,這時他已過五十歲了。

三變步入仕途後依然坎坷重重。宋制,文官分作選人與京朝官兩大層次,選人只相當於今天的科員,京朝官才是真正的幹部。京朝官又分京官與朝官,京官是秘書郎以下未常參者,常參者才叫朝官。由選人升京朝官,叫作改官,從京官到朝官,叫作轉官。無論是改官還是轉官,都要經磨勘制度考核。三變一生未得任朝官,即使是由選人升京官,也殊不順利。

選人要升京官,若照景祐 二年前的制度,其實並不十分艱難。當時只要有兩員上級推薦,即得為令,為令無過譴,升職事官,任上又無過譴,遂得改京官,相當於兩員舉薦人保了被舉薦人三任。時有御史王端,奏稱此舉易滋庸碌之輩幸進,朝廷接受了他的建議,改為每一任都須有新人推薦,才得陞遷,否則就只能在原來的位置待下去。同時,改革後的人事制度還為舉薦人增設了更多的限制,愈加精密但也愈加死板。三變任睦州團練推官,到任不到一個月,知州呂蔚就推薦他,馬上被侍御史知雜(官名) 郭勸參奏一本,說三變到任未及一月,能有什麼工作成績,呂蔚推薦三變,必涉徇私。朝廷得此奏,宣佈選人必須要經過考試合格,才得升任,皇帝還親自下詔:作為選人,必須要考六次才能升為京官,如果中間犯了一些過失,還要再加一考。又規定知雜、御史、觀察使以上的官員,每年舉薦選人不得超過兩名。這樣,三變就只能在選人的位置上三任六考,足足做滿九年。

歷覽中國各朝各代,凡是強盛的、充滿創造力的時代,一定是人治與法治相調和,有相當程度自由的時代。全靠一個人或少數人說了算的徹底的人治,當然會造成民族的極大災難;但一切遵行法度,往往會伏下未來衰落的禍根,卻非淺人所知了。友人王欣先生云:硬指標產生潛規則。這話設非對體制弊端有深刻洞見,是絕對說不出來的。不講人治、只講法治的社會,看似公平,實則只是對平庸之徒公平,真正的人才很難在這個體制下得到上升的機會。因為兩千年前的商鞅早就說過:「有高人之行者,固見非於世,有獨知之慮者,必見敖於民。」人才之所以是人才,就因為他們不守常軌,具有創造性思維,而世間凡具創造性思維的人,就沒有一個是安分的。苛嚴的體制,會吸引大量的平庸之徒鑽研規則,以求幸進,而真正的人才,是不屑斂才就範的。這就是在全世界所有政府,都很難見到第一流人才的秘密。只有在亂世或變革之世,既有的規則被打破,政府體制才可能吸納到第一流的人才。

仁宗以前,選人改京官的年限規定,執行得並不嚴格,選人初任,即被上司賞識推薦,所在多有。須知古人七十歲致仕( 退休 , 「 致" 是歸還的意思 ) ,除非少年即擢巍第,否則要經三任六考,人生能有幾個九年呢?這種磨勘制度,磨掉的是初入仕途者的鋒芒與個性,朝政也會因之死氣沉沉,社會也就難得進步。景祐二年,呂蔚想推薦三變破格升京官,本來符合朝廷慣例,仁宗皇帝竟專詔不許,並就此嚴格了選人改京官的制度。仁宗對三變的偏見,不僅讓三變沉淪下僚多年,更確立了逆淘汰的遴選人才的機制。

三變的狂者心性使得他終身無法適應守成審慎的體制,這就是他的命運。慶歷三年,三變年限已足九年,磨勘也及格,按理應該改官了,但吏部就是不下文,三變只好找宰相晏殊訴冤。晏殊也是著名詞人,見面卻問:「賢俊作曲子麼?」 三變以為仍因《鶴沖天》一事,心想詞人何苦為難詞人,於是反詰道:「只如相公亦作曲子。」晏殊從容回答:「我晏殊雖然填詞,可沒寫過『 針線慵拈伴伊坐』 。」潛台詞是,這樣的句子品格太低。柳永無言以對,只好告退了。

但實際上吏部不放三變改官,不是因為他寫這類士大夫眼中的淫詞褻曲,而是因他的《醉蓬萊》詞得罪了皇帝,而這件事恰恰是不能拿到檯面上說的。

三變的詞曲,雅俗共賞,傳播至廣,甚至仁宗皇帝每次飲酒,都讓教坊官妓唱柳詞。三變知道這件事後,認為自己的機會來了,於是托人找到宮中的太監,請為美言。這一年老人星現於天上,太史奏為祥瑞之兆,時當秋清氣朗,宋仁宗在後宮擺宴慶賀,提出需要應景的新詞,身邊太監已得三變之囑,當然一力舉薦,加之仁宗也確實喜歡三變的詞,就同意讓三變一試。三變得詔,不敢怠慢,當即細細制了一篇《醉蓬萊》,詞曰:

漸亭皋葉下,隴首雲飛,素秋新霽。華闕中天,鎖蔥蔥佳氣。嫩菊黃深,拒霜紅淺,近寶階香砌。玉宇無塵,金莖有露,碧天如水。正值昇平,萬幾(jī )多暇(xia ),夜色澄鮮,漏聲迢遞。南極星中,有老人呈瑞。此際宸遊,鳳輦何處,度管弦聲脆。太液波翻,披香簾卷,月明風細。

這首詞只用了一個典故:金莖。漢武帝好神仙,於宮門前立銅柱十二,號曰金莖,上有銅人捧露盤,承接天上的露水,方士言這種露水和著金泥玉屑,服後可致長生。用這個典故,緊扣老人星亦即壽星的主題,十分熨帖。整首詞詠皇家氣象,也非常淡雅清新。誰知人主之喜怒,有出於臣子望外者。此詞呈上,仁宗一看第一個字是「 漸」 字,心中先自不悅。或許是因為成語有防微杜漸、漸不可長,「漸」 指不好的苗頭,不是一個褒義詞。再讀到「此際宸遊,鳳輦何處」,恰好跟仁宗御制哀挽真宗的詩構思暗合,仁宗馬上就念及先皇,心中很是難受。又讀至「太液波翻」 一句,更覺太不吉利,太液池是宮中池沼,用「 翻」字,恐怕要成國家傾覆的讖緯。這時皇帝終於發作,把柳詞投擲於地,道:「何不用波澄?」 至此宮中不復再歌柳詞。仁宗尚不罷休,正巧三變得呂蔚薦應當改官,特出詔申明制度必須嚴格,以堵住三變改官之路。三變找宰相晏殊申訴,別說晏殊本無回護之意,就算有意成全,也無法跟王命相抗。三變無法可施,最後只好更名柳永,終於才在慶歷三年五月,趁著范仲淹慶歷新政的東風,方得改官,一直做到屯田員外郎。這時他已是六十上下的老人了。所謂員外郎,就是定員以外候補之意,他的一生都被權力邊緣化,沒有青雲得意的辰光。

三變何以寫「 波翻」 不寫「 波澄」 呢?一是前文已有「 夜色澄鮮」,要避重字,其二,更重要的是三變深諳樂理,他懂得字的四聲要跟音樂的旋律相配合,「澄」 是一個陽平字,「翻」 是一個陰平字,可能跟音樂更加符合一些。

民間傳說,三變一生流連於秦樓楚館,死時無錢營葬,是由妓女出資安葬他的。又說每歲清明,妓女到郊外踏青,都到他的墓塋前憑弔,並組成一個雅集,號稱「 吊柳會」。實則此二事皆是後人捏造,並無實事。三變死在潤州(今江蘇鎮江),死時身邊沒有兒女,棺木放在一所僧廟裡,是潤州太守王平甫出錢安葬了他,墓址是在真州(今江蘇儀征)縣西一個叫仙人掌的地方。清代詩人王漁洋《真州絕句》有云:「殘月曉風仙掌路,何人為吊柳屯田。」三變生時雖極失意,但在千古詩家心中,他是一位管領風月的性情中人,更不必說他的詞在當時的影響力,沒有第二人能及。

有人說,三變的《樂章集》雖被人稱道,但無非是羈旅窮愁之詞、閨門淫媟 之語,比諸歐陽修、蘇軾、黃庭堅、張先、秦觀這些人,相差遼遠。又雲其所以傳名,只是因為他語多近俗,下層市井人士易解易曉罷了。(《 藝苑雌黃 》) 這人不懂得,雅與俗本非絕對相反,而更多的是共生共榮的關係。俗,能為雅增添生命力;雅,能提升俗的品格。俗而能雅,比單純的雅要難得多,更不是單純的俗所能望其項背的。我師張衛東先生常言:「要俗得那麼雅,不要雅得那麼俗。」三變的詞作,堪稱俗得那麼雅的典範。

女詞人李清照也看不上三變的詞,她不忿三變的《樂章集》「大得聲,稱於世」,認為柳詞「雖協音律,而詞語塵下」。「蘇門四學士」之一的晁無咎,看法就公允了許多:「世言柳耆卿曲俗,非也。如《八聲甘州》云:『漸霜風淒緊,關河冷落,殘照當樓。』此真唐人語,不減高處矣。」

柳詞的特質正在俗中見雅,故往往一篇既出,天下傳唱。范仲淹謫貶睦州,經富春江嚴陵祠下,正好遇上當地人歲時祭祀,巫女迎神,唱的竟是三變的《滿江紅》詞:「桐江好,煙漠漠。波似染,山如削。繞嚴陵灘畔,鷺飛魚躍。」又據時人記載,大帥韓維酒後也喜歡吟詠柳詞,此人對另一位詞人晏幾道十分刻薄,但由他喜愛柳詞這一點來看,也非全無識見。

三變更在他活著時就取得國際影響力,這在中國古代作家中堪稱獨一無二。時有外交官從西夏回來,說西夏國凡是有井水的地方,就有人唱柳詞。而柳詞更引發一場戰爭,尤令人感慨歷史的不可思議。

當時已是南宋了。北方大金國皇帝完顏亮,在宮中聽李貴兒唱三變詠錢塘景致的《望海潮》,以為神仙境界,尤其是這兩句——有三秋桂子,十里荷花,更覺心癢難搔。臣下又從旁慫恿,說江南一地,以木樨花為柴火,又有揚州瓊花、鎮江金山、蘇州平江、杭州西湖諸般美景,皆為天下之美,金主聞而大喜,遂興提兵百萬、立馬吳山(杭州城內山名)之志。誰知金國後院起火,完顏雍在後方稱帝,完顏亮也在採石磯被宋將虞允文打得大敗,最後死於叛軍之手。這首《望海潮》詞,是三變為舊日同窗、時為錢塘大帥的孫何所作,全詞是:

東南形勝,三吳都會,錢塘自古繁華。煙柳畫橋,風簾翠幕,參差十萬人家。雲樹繞堤沙。怒濤卷霜雪,天塹無涯。市列珠璣,戶盈羅綺競豪奢。 重湖疊巘 清嘉。有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉釣叟蓮娃。千騎擁高牙。乘醉聽簫鼓,吟賞煙霞。異日圖將好景,歸去鳳城誇。

整首詞只是鋪陳杭州城的繁華景致,思想情感都甚為蒼白,算不得一等一的詞作,但竟令金主身死名滅,這是三變當日萬萬想不到的。南宋詩人謝處厚有詩云:

誰把杭州曲子謳。荷花十里桂三秋。那(nuo ) 知卉木無情物,牽動長江萬里愁。

即詠這一段史事。後來梁羽生寫武俠小說《萍蹤俠影錄》,書中主人公張丹楓就吟誦過這首詩。

歷代詞選,多會選這首《望海潮》,原因就是它背後的本事值得大書特書。但柳詞的真正佳處,還是在寫羈途旅況、別緒愁懷。這些情感本是當時市井之人共通的情感,但三變的很多作品,都是因為他本有此經歷,能有感而發,才尤其感人。

雨霖鈴·秋別

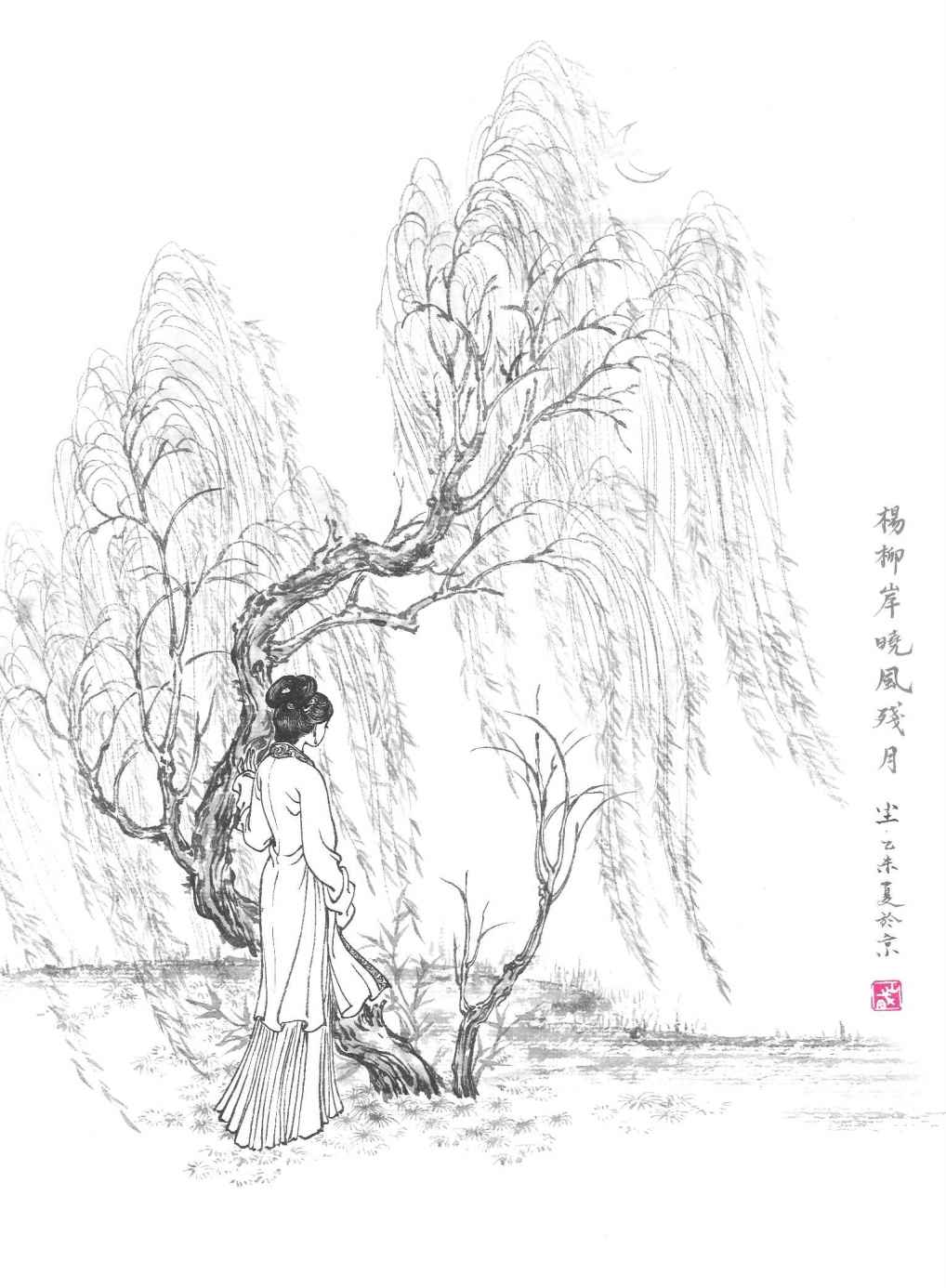

寒蟬淒切。對長亭晚,驟雨初歇。都門帳飲無緒,方留戀處,蘭舟催發。執手相看淚眼,竟無語凝噎。念去去、千里煙波,暮靄沉沉楚天闊。多情自古傷離別。更那(nuo )堪、冷落清秋節。今宵酒醒何處,楊柳岸、曉風殘月。此去經年,應是良辰好景虛設。便縱有、千種風情,更與何人說。

《雨霖鈴》的音樂非常淒苦,是由唐明皇作來懷念在馬嵬坡被賜死的貴妃楊玉環的。這支曲子最好用啞觱 篥吹奏,才更見蒼涼。全詞仿照的是近體詩起承轉合的結構。上片「寒蟬淒切。對長亭晚,驟雨初歇」 三句是起,「都門帳飲無緒,方留戀處,蘭舟催發」 是承,「執手相看淚眼,竟無語凝噎」 是轉,「念去去、千里煙波,暮靄沉沉楚天闊」 是合。「念去去」 三句,把看不見、摸不著,只能由感覺得之的別離之緒,轉化為歷歷如繪的意象畫面,這種手法是由實返虛的高明之筆。

下片「 多情自古傷離別。更那堪、冷落清秋節」 二句為起,但這是平地陡起,作者不局限於一人的怨別傷離,而是陡地拔高,說明自古鐘情之輩,莫不傷於離別,更何況老天爺還來助興,時當清秋時節,落木蕭蕭,這就容易引起讀者的情感共鳴。「今宵酒醒何處,楊柳岸、曉風殘月」 是三變的千古絕唱。古龍楚留香系列之《桃花傳奇》中,有這樣一段描寫:

楊柳岸。

月光輕柔。

張潔潔挽著楚留香的手,漫步在長而直的堤岸上。

輕濤拍打著長堤,輕得就好像張潔潔的髮絲。

她解開了束髮的緞帶,讓晚風吹亂她的頭髮,吻在楚留香面頰上,脖子上。

髮絲輕柔,輕得就像是堤下的浪濤。

蒼穹清潔,只有明月,沒有別的。

楚留香心裡也沒有別的,只有一點輕輕的、淡淡的、甜甜的惆悵。

人只有在自己感覺最幸福的時候,才會有這種奇異的惆悵。

這又是為了什麼呢?

張潔潔忽然道:「你知不知道我最喜歡的一句詞是什麼?」

楚留香道:「你說。」

張潔潔道:「你猜?」

楚留香抬起頭,柳絲正在風中輕舞,月色蒼白,長堤蒼白。

輕濤拍奏如樂曲。

楚留香情不自禁,曼聲低吟。

「 今宵酒醒何處,楊柳岸、曉風殘月。」

張潔潔的手忽然握緊,人也倚在他肩邊。

她沒有說什麼。她什麼都不必再說。

兩個人若是心意相通,又何必再說別的?

「 今宵酒醒何處,楊柳岸、曉風殘月。」

這是何等意境?何等灑脫?又是多麼淒涼?多麼寂寞!

楚留香認得過很多女孩子,他愛過她們,也瞭解過她們。

但也不知為了什麼,他只有和張潔潔在一起的時候,才能真正領略到這種意境的滋味。

一個人和自己最知心的人相處時,往往也會感覺到有種淒涼的寂寞。

但那並不是真正的淒涼,真正的寂寞。

那只不過是對人生的一種奇異感覺,一個人只有在已領受到最美境界時,才會有這種感受。

那種意境也正和「念天地之悠悠,獨愴然而淚下」 相同。

那不是悲哀,不是寂寞。

那只是美!

美得令人魂銷,美得令人意消。

一個人若從未領略過這種意境,他的人生才真正是寂寞。

長堤已盡遙

那種與愛人別離的惆悵與憂懼,三變寫了出來,但過了九百多年,才有一個同為江湖浪子詩人氣質的小說家懂得。雖然九百多年中有無數的人在吟詠這幾句,但只有古龍真正地懂得那種美得讓人心碎的況味。

「 此去經年,應是良辰好景虛設」 又是一轉,到結句「 便縱有、千種風情,更與何人說」,作為綰合,這種感情是熾熱的,也是沉鬱的。相比上片結句由實返虛的高明技巧,下片結句不炫技法,只是以情動人的手法,更加沉著,更加動人。

八聲甘州

對瀟瀟暮雨灑江天,一番洗清秋。漸霜風淒緊,關河冷落,殘照當樓。是處紅衰綠減,苒苒物華休。惟有長江水,無語東流。不忍登高臨遠,望故鄉渺邈,歸思(si )難收。歎年來蹤跡,何事苦淹留。想 佳人、妝樓顒 望,誤幾回、天際識歸舟。爭知我、倚欄干處,正恁凝愁。

這首詞在婉約中寓著豪宕之氣,上片一氣貫注,實在是凌雲健筆,氣概非凡。從寫作手法上說,上片是純粹寫景的賦筆,鋪陳其事,寫得像一幅浩渺的潑墨山水畫卷。當然,他描寫的是晚秋衰敗之景,色彩的調配偏於暗淡、淒冷,自然烘托下片的情致。自過片開始抒情,同樣也是一氣貫注。這種結構,是簡樸的折線型,與詩中的古風結構相似。因此,相對一般的婉約詞作,這首詞要勁直得多。

前人對這首詞評價好壞雜陳,普遍的看法都認為上片寫得非常好,但是到了「 想佳人、妝樓顒 望,誤幾回、天際識歸舟」 的時候就有些淺俗了。其實一首詞通過寫景含蓄婉曲地表達情感,是較為清空的寫法,而清空必須有情感做底,方不是空疏,如果全詞都是像上片一樣賦筆寫景,那就是空洞而不是清空了。

滿江紅

暮雨初收,長川靜、征帆夜落。臨島嶼、蓼煙疏淡,葦風蕭索。幾許漁人飛短艇,盡將燈火歸村落。遣行客、當此念回程,傷漂泊。桐江好,煙漠漠。波似染,山如削。繞嚴陵灘畔,鷺飛魚躍。游宦區區成底事,平生況有雲泉約。歸去來、一曲仲宣吟,從軍樂。

這首詞表面豪放,實則內心沉鬱。詞為游富春江( 桐江 ) 所作,詞的上片,作者先淡筆輕描富春江上秋清人寂的暮色,而結以「 遣行客、當此念回程,傷漂泊」 二句,一下子就讓前面的寫景都有了著落,原來這樣清寂的景致,只增行客的淒愴之懷,他在江湖上漂泊,不知何日是個了結。過片及下兩句的寫景也絕非閒筆。嚴陵即嚴子陵,本為漢光武帝劉秀做太學生時的同學。他不肯攀龍求富貴,寧願在富春江上釣魚,是一位千古知名的高士。今富春江上,尚有嚴子陵垂釣台,台下有七里長灘,號曰七里瀧,風光幽絕。「嚴陵灘畔,鷺飛魚躍」,隱喻著逃脫塵網,放下功名富貴後的天機流行、生機盎然。然而,詞人仍是放不下,逃不脫,縱然平生與山泉白雲有偕隱之約,還是不能忘情這愛恨交加的功名之路。這是他無法抗拒自己命運的哀歎。最後,他感慨自己何不像三國時的王粲(字仲宣) ,能在亂世中隨軍參謀,一展才華。

這首詞正是范仲淹聽到巫人唱的那一首。我以為,三變在這首詞中,已經有了對自己生平的反思,他在默默地向上蒼詰問,為什麼這個體制對他如此不公?難道真的只有投筆從戎,才是他的出路嗎?詞的文字,看似豪放,他的情感,卻是極其蒼涼抑鬱的。

戚 氏

晚秋天。一霎微雨灑庭軒。檻菊蕭疏,井梧零亂,惹殘煙。淒然。望鄉關。飛雲黯淡夕陽間。當時 宋玉悲感,向此臨水與登山。遠道迢遞,行人淒楚袁 倦聽隴水潺湲 。正蟬吟敗葉,蛩響衰草,相應喧喧。孤館度日如年。風露漸變,悄悄至更闌。長天靜、絳河清淺,皓月嬋娟。思綿綿。夜永對景那堪。屈指暗想從前。未名未祿,綺陌紅樓,往往經歲遷延。帝裡風光好,當年少日,暮宴朝歡。況有狂朋怪侶,遇當歌、對酒競留連。別來迅景如梭,舊遊似夢,煙水程何限。念利名、憔悴長縈絆。追往事、空慘愁顏。漏箭移、稍覺輕寒。聽嗚咽、畫角數聲殘。對閒窗畔,停燈向曉,抱影無眠。

這是一首三疊詞。詞中篇制最長的是四疊的《鶯啼序》,其次就是《戚氏》這個牌子了。詞牌名「戚氏」,其音樂應該是表現漢高祖的寵姬戚姬,在高祖死後被呂後制為「 人彘」 的淒慘故事。三變就用這樣淒慘的調子,對自己的一生做了總結。首疊以戰國時的辭賦家、中國悲秋文學的老祖宗宋玉自況,先寫晚秋淒惻之景,為下文起興。中疊以今日旅況之幽寂無聊,追想當年未名未祿時走馬章台的瀟灑,這一段切勿輕輕看過。其實,人在痛苦無聊之時,回想起往昔的歡樂,決計不會沖淡痛苦,也決計感受不到歡樂帶來的甜蜜,只會覺得那些日子都是虛擲掉的、浪費掉的。如果再有重新開始的機會,寧願不曾有過那些歡樂的記憶。三疊的過片,先承上寫往昔之歡,那是他對少年荒唐歲月的追悔痛恨,絕非對舊日歡娛的懷念。這才有「 追往事、空慘愁顏」 的感慨。表面上,他埋怨名韁利鎖,讓他不得自由,實則他真正痛悔的,是他不受羈絆的性格,讓他求仕、仕途都充滿屈辱絕望。

南宋王灼《碧雞漫志》卷二記:「前輩云:《離騷》寂寞千年後,《戚氏》淒涼一曲終。」這位前輩不知是誰,但他真堪稱三變的知己!他顯然讀出,《戚氏》是三變對自己人生的痛悔和總結,也是他對一個崇尚鄉願的民族,絕不肯給狂狷者一點機會的悲劇的總結。潘光旦先生說,一個民族要想很好地發展,一定要多些狂者和狷者,這樣的民族才有創造力。可是,我們這個民族最擅長的,就是把鄉願當成中庸,並以之打壓狂者、狷者的發展。三變是一位痛苦矛盾的狂者,他的人生悲劇,折射的是一個民族的無情。